S.

Aphasie (φάσις, Sprache). Unter A. versteht man heute eine Reihe von

erworbenen Störungen in der Aufnahme oder in der Ausübung der articulirten

Sprache, welche noch die Bedingung erfüllen, dass sie nicht durch Erkrankung

der peripherischen Apparate für die Sprachaufnahme (Gehörorgan) oder für die

Sprachausübung (Sprachmusculatur) zu Stande gekommen sind, und nicht von

einer allgemeinen Trübung der Gehirnleistung herrühren (Coma, Psychosen). Von

A. kann also nur die Rede sein, wenn ein Mensch nicht taubstumm ist (es sei

denn, dass er durch Unterricht zur Laut- oder Zeichensprache geleitet wurde) und

wenn sein sonstiges Verhalten erkennen lässt, dass nicht ein Wahnideé oder ein

besonderer Bewusstseinszustand ihn am Sprechen und Antworten verhindert. Die

Sprachstörung durch motorische Lähmung der Sprachmusculatur verdient gleich-

falls nicht den Namen einer A.; sie bildet nicht so scharf von der echten

A. trennen; sie ist unter Aponeurotik behandelt worden.Da es sich bei der Diagnostik der A. um die Beurtheilung einer compli-

cirten psychischen Function handelt, werden einige orientirende Bemerkungen

nach der Verf. Studio der Auffassung der „Aphasia“ nicht überflüssig sein.Die Sprachleistung ist eine mühsam erworbene Gewohnheitsleistung; zu

welcher psychische Elemente verschiedener Herkunft zusammentreten. Dieselbe

wird erlernt auf dem Wege des Hörens und Nachsprechens, und die Intactheit

des Gehörs ist auch für das Kind eine unerlässliche Bedingung für das Zustande-

kommen des Sprechens (Taubstummheit). Eine Reihe von Jahren beschränkt sich

nun die Sprachleistung auf die Association zwischen acoustischen und motorischen

Elementen (Wahrnehmungsresten, Erinnerungsbildern), also auf die Verknüpfung

von Klangbildern mit Wortbewegungsbildern und die Reproduction der letzteren.

Später wird das Lesen und Schreiben erlernt; es treten dadurch neue optische

und motorische Erinnerungsbilder in die Association ein, deren Bedeutung in der

Beziehung zu den älteren acoustischen und sprachmotorischen Erinnerungsbildern

enthalten ist. Nachdem dieser Fortschritt erfolgt ist, steht sich ein einzelnes Wort

als ein Complex von vier (oder mehr) verschiedenen psychischen Elementen dar:

dem Klangbild des gehörten Wortes, dem Bewegungsbild des gesprochenen Wortes,

dem Gesichtsbild des gesehenen Wortes und dem Bewegungsbild des geschriebenen

Wortes. Einige andere psychische Elemente, z. B. das Klangbild des gesprochenen

Wortes, das Gesichtsbild des geschriebenen Wortes mögen dabei eine untergeord-

netere Rolle spielen. Diese psychischen Elemente muss man sich derart mit einanderS.

171

APHASIE.

verknüpft denken, dass jedes derselben mit jedem anderen direct associirt werden

kann, dass aber doch der Association mit dem Klangbild des gehörten Wortes

die Hauptrolle für die Sprachfunction zufällt. Bei den einzelnen Sprachleistungen

dürfte ein ähnliches Verhältniss zutreffen wie bei allen Leistungen, die auf Asso=

ciationen beruhen: je nach der Intensität des Vorganges werden nur einzelne oder alle

Glieder des Associationsnetzes wachgerufen. Endlich bleibt es den individuellen

Organisation und Einübung überlassen, dem einen oder dem anderen der Asso=

ciationselemente eine hervorragendere Rolle bei der wirklichen Ausübung der

Sprachleistungen zuzuweisen.

Die Sprachleistung ist gewissermassen nur ein Specialfall der allgemeinen

Hirnrindenleistung, die gleichfalls in Association von verschiedenartigen Wahr=

nehmungsresten (Erinnerungsbildern) beruht. Wie dort das „Wort“ sich als Asso=

ciationscomplex darstellt, so hier das „Object“; nur dass die Associationen, die

das „Wort“ zusammenfassen, eine beschränkte Anzahl haben, während die „Object=

Associationen“ ihrer Zahl nach unbestimmt sind. Zwischen „Object“ und „Wort“

besteht eine jener Beziehungen, die wir „symbolische“ nennen. Jedem Objecte

ist ein Wort als „Symbol“ associirt. Wir erhalten ein vollständigeres Bild der

Sprachassociationen erst, wenn wir die Association mit dem Object hinzunehmen.

Es ist nun recht wahrscheinlich, dass die Association zwischen Object

und Wort sich nicht in beliebiger Weise zwischen irgend welchem Bestandtheil

des Objectcomplexes und irgend einem anderen des Wortcomplexes vollzieht, sondern

muss von stets des Objects die optischen, von Seite des Wortes die acoustischen

Elemente hiezu am nächsten sind. Demnach würde das Schema der Sprachassociationen

(Fig. 23) folgendermassen aussehen:

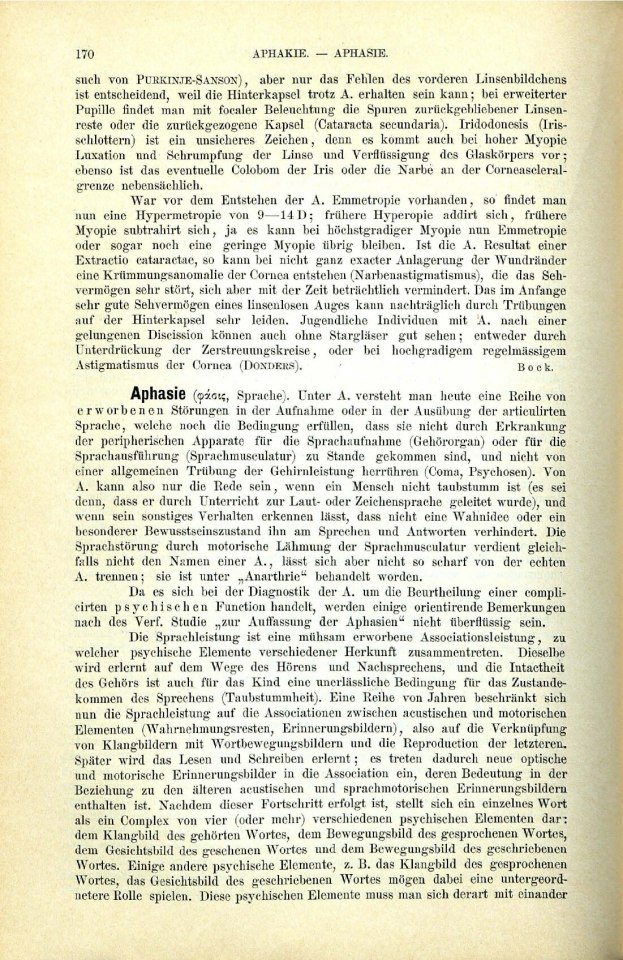

Fig. 23.

[Diagram of Objectassociations and Wortassociation is omitted here for pure textual transcription.]

Die Wortvorstellung entsteht als ein abgeschlossener Vorstellungscomplex, die Objectvorstellung

dagegen als ein offener. Die Wortvorstellung ist nicht selbst nur durch ihre Bestandtheile, sondern bloss

durch Klangbild und Wortbewegungsbild, mit den übrigen Elementen direct associirt, während nur

die Elemente des Objectcomplexes durch ihre Association mit den Wortelementen wieder associirt wer=

den. Wir studieren, welche das Object in ähnlicher Weise vertreten, wie das Klangbild das Wort ver=

tritt. Die Association zwischen Wort und Object erfolgt direct zwischen dem Klangbild (oder Sprech=

punkt ?) , die Verbindungen des Wortklangbildes mit anderen Objectassociationen als den visuellen

Elementen sind als secundär zu betrachten.Aus diesem Schema ergiebt sich sofort eine Eintheilung der Sprachstörungen

nach einem psychologischen Gesichtspunkte:

Störungen innerhalb der Wort=

associationen selbst wird man verbale A., Störungen in der Association zwischen

Wort und Object asymbolische A. heissen dürfen; und wenn es Sprach=

störungen giebt, die durch Störung innerhalb der Objectassociationen entstehen, so

werden diese dieselben die Bezeichnung agnostische A.

S.

172 APHASIE.

Bisher haben wir die Sprachfunction psychologisch betrachtet, wir wenden

uns nun zur anatomisch-klinischen Erörterung der Sprachstörungen.

Sectionsbefunde haben uns gelehrt, dass die Verbalassociationen der Sprache sich

innerhalb eines bestimmten Gebietes der Hirnrinde vollziehen (Associationsfeld der

Sprache), welches nur in der linken Hemisphäre ausgebildet ist, ferner und wir

im Stande, ungefähr die Gegend der Hirnoberfläche anzugeben, deren Läsion eine

rein asymbolische Sprachstörung verursacht (ein Fall von H E U B N E R). Agnostische

Sprachstörungen kommen dagegen nur zu Stande, wenn ausgedehnte Läsionen in

beiden Hemisphären vorhanden sind, wobei das Sprachfeld selbst ganz intact sein

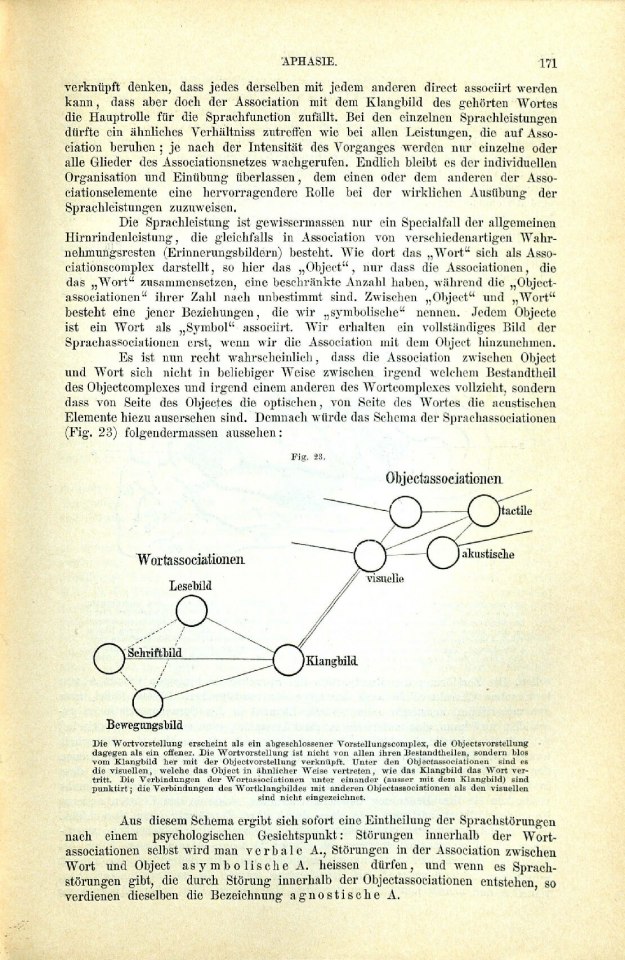

kann. Im Sprachfeld der linken Hemisphäre, dessen Ausdehnung aus Figur 24

ersichtlich ist, ist haben nicht alle Stellen gleiche Bedeutung:

Die Zerstörung des centralen Gebietes (in welches die Inselwindungen

fallen) wird von der Sprachfunction ziemlich gut vertragen und ruft nur das Bild

einer unbestimmten A. hervor. Dieses besteht in einer allgemeinen Herabsetzung

der Associationsleistung, deren Charaktere im Einzelnen noch beschrieben werden.<br>Fig. 24.

[Diagram of the brain hemisphere is omitted here for pure textual transcription.]Die schraffirten Stellen entsprechen dem Sprachfeld, die darüber geschwärzten den sogenannten

Sprachcentren, und zwar ist 1 die Gegend, deren Läsion Agraphie hervorruft (Grenzbezirk gegen

den vorderen der Hand); 2 die Gegend deren Läsion nur Agraphie hervorruft (Grenzbezirk gegen

die Centrale der Sprach- und Kehlkopfmusculatur); 3 die Wernicke’sche Stelle, deren Läsion

Worttaubheit mit Aphasie verursacht; 4 die Stelle der optischen Aphasie, welche sie in ihrer reinen

Form erzeugt; 5 die Gegend, deren Läsion Alexie macht (Grenzbezirk am optischen Rindencentrum).

Ein weiterer Theil der Centralwindung liegt tiefer als die Tiefe der hier gezeichneten Linie.sollen. Die Zerstörung der Randpartien des Sprachfeldes hingegen ruft A. von

bestimmtem Charakter. Je nach der Lage der randständigen Läsion findet man

das motorische, acoustische oder visuelle Element in den Sprachassociationen ge=

schädigt und kann eine motorische A. (und Agraphie), eine acoustische (sensorische)

A. und eine visuelle A. (Alexie) diagnosticiren und mit annähernder Sicherheit

localliseren. Diese Randpartien des Sprachfeldes führen dann auch den Namen

der „Sprachcentren“, welcher Name zur irrigen Vermuthung führen können,

dass in ihnen allein die Leistungen der Sprachassociationen vollzogen werden. Vielmehr

verdanken sie ihre Bedeutung nur dem Umstande, dass sie den Centren anderer

Functionen direct anstossen, so dass durch ihre Zerstörung dem Sprachfelde

die Association mit dem einen oder anderen Elemente (dem motorischen, acousti=

schen, visuellen) gänzlich entzogen ist. Figur 24 zeigt auf den ersten Blick die

Lage des Sprachfeldes der linken Hemisphäre und die Bedeutung der doppelt

schraffirten „Sprachcentren“ als Grenzbezirke gegen die anderen motorischen,

visuellen und acoustischen Centren derselben Hemisphäre. Eine scharfe Abgrenzung

S.

APHASIE. 173

ist weder zwischen Sprachcentrum und dem übrigen Sprachfeld, noch zwischen

Sprachfeld und den übrigen Rindencentren zu erwarten.Man wird die Bedeutung dieser Figur noch besser würdigen, wenn man

sich erinnert, dass das Sprachassociationsfeld nur einseitig, die Felder der Hand,

der Sprachmuskuln, des Gesichts und Gehörs aber doppelseitig ausgebildet sind,

und dass die Associationsfasern von den letzteren Rindenfeldern der rechten Hemi-

sphäre gleichfalls in diese Grenzbezirke einmünden.Die diagnostische Aufgabe angesichts eines Falles von A. ist nun eine

zweifache. Sie geht erstens dahin, aus der Symptomatologie des Falles die Art

der A. und damit die L o c a l i s a t i o n der Läsion zu bestimmen, zweitens die Bedeutung

des Symptomes der A. für das Krankheitsbild und den Krankheitsprocess zu er-

kennen. Für den ersten Theil der Aufgabe mögen folgende Bemerkungen dienen:Die Untersuchung eines Falles von A. wird erst fruchtbringend sein,

wenn die Allgemeinerscheinungen verholten sind; sie wird häufig wiederholt werden

müssen, weil die Erscheinungen häufig wechseln und eine allmälige Erholung von

der ursprünglichen Schädigung fast die Regel darstellt. Man wird eine Prüfung

nicht zu lange fortsetzen dürfen, weil die Ermüdung bei einer geschädigten Func-

tion ungemein in Betracht kommt und das Maass der Schädigung leicht übertrieben

darstellt. Man wird ferner nicht erwarten dürfen, von den einzelnen Sprach-

functionen die einen völlig erhalten – die anderen völlig aufgehoben zu finden.

Dies trifft nur in den seltensten Fällen zu; in der Regel sind alle einzelnen

Sprachleistungen geschädigt, nur die eine in viel höherem Grade, als die andere.

Zur Prüfung der Sprachleistungen darf man nur die l e i c h t e s t e n Proben

wählen, muss aber andererseits bei der Deutung dieser Proben manchen Irrthümern

ausweichen. Diese Verhältnisse machen die Prüfung eines Falles von A. zu einer

recht schwierigen Aufgabe.Einzelne der aphasischen Symptome sind augenfällig, andere müssen

mühsam gesucht werden. Einige der Symptome haben topische Bedeutung für die

Diagnostik, während andere ohne solche Bedeutung auf die allgemeine Functions-

schädigung des Apparates zurückzuführen sind.Gehen wir von einem Falle von Sprachstörung aus, der noch nicht A.

zu nennen ist: Ein Kranker zeigt eine incorrecte, schwer verständliche Sprach-

ausführung; er ist kaum verständlich, weil er die einzelnen Consonanten nicht

produciren kann und sich in Betreff der Articulation ähnlich verhält wie ein

Kind in der Periode des Sprechenlernens. Der Grund hiefür sei etwa eine theilweise

Zerstörung der Kerne des Nervus facialis, hypoglossus und vagus in der Medulla oblon-

gata oder eine Affection der peripherischen Nerven mit consecutives Atrophie der

zur Sprachausführung dienenden Muskeln. Doch können wir an diesen Kranken

b e o b a c h t e n , dass er für jedes Wort eine Intention versucht, welche wenigstens

etwas Aehnliches liefert, dass er niemals zwei oder mehr Worte durch dieselbe

Innervation wiedergiebt, dass er so oft zum Sprechen ansetzt, als die beabsichtigte

Wort Silben enthält u. dergl. m. Dieser Kranke hat das Wort offenbar nicht ver-

gessen, er ist nur u n f ä h i g , es in correcter Weise zu reproduciren. Wir heissen

ihn nicht aphasisch, und bezeichnen sein Leiden als A l a l i e oder A n a r t h r i e (s. d.).

Ein anderer Kranker zeigt sich dagegen durchaus fähig, correct zu articuliren;

man versteht deutlich, was er sagt, aber man merkt, dass er nicht das passende

Wort gebraucht hat, was er wahrscheinlich sagen wollte. Er verspricht sich

häufig, setzt ein unpassendes, dem Sinne oder dem Klange nach ähnliches Wort

an die Stelle, bemerkt diesen Irrthum und kann ihn corrigiren – oder auch

nicht. Wir heissen dieses Symptom P a r a p h a s i e ; es hat keine topische dia-

gnostische Bedeutung, bezeugt aber eine herabgesetzte Leistungsfähigkeit des

Sprachassociationsapparates und findet sich in geringem Maass auch in Zuständen

physiologischer Ermüdung, bei getheilter Aufmerksamkeit des Redners, als Symptom

sogenannter Zerstreutheit. Weitere Beobachtung desselben Kranken wird sein, nun

ein zweites Symptom entdecken lassen, welches der Zugehört, die A m n e s i e (s. d.),S.

174 APHASIE.

Wir sehen, dass der Kranke sich oft ein Wort besinnt, dass er es auch auf

keine Weise zu finden vermag, so sehr er verharrend, dass er es kennt, dass er

endlich genehmigt ist, es durch ein Wort von allgemeiner Bedeutung oder durch

eine Umschreibung zu ersetzen, und erinnern uns allert ähnlichster Vorkommnisse

in unserem täglichen Gespräch, in denen wir uns gleichfalls amnestisch für

manche Worte zeigen. Die Amnesie betrügt hauptsächlich Eigennamen und Haupt-

wörter; es kommen Fälle vor, in denen die Kranken jedes Hauptwort um-

schreiben müssen.Wo sich Paraphasie und Amnesie in mehr als physiologischem Masse

beisammen vorfinden, haben wir das Recht, A. zu diagnosticiren. Durch die Amnesie

wird das Wortschatz der Kranken in höherem oder geringerem Grade eingeschränkt.

So lange diese Wortverarmung nicht allzuweit geht, kann man den Fall, der durch

Paraphasie, Amnesie und Erschwerung aller complicierteren Sprachleistungen

(z. B. beim Lesen und Schreiben) ausgezeichnet ist, noch als u n b e s t i m m t e A.

bezeichnen. Wir vermissen in solchen Fällen unvollständige und central gelegene

Läsionen des Sprachfeldes.Geht die Amnesie, die Verarmung des Sprachschatzes weiter, so muss

natürlich die Paraphasie zurücktreten, und wir erhalten das durch die Beschränkung

auf wenige Worte gekennzeichncte Bild der motorischen A. bei der wir die

Läsion in die Broca'sche Stelle verlegen dürfen. Der motorischen Aphasie-Kranke

vollkommen stumm sein, er kann 2 oder 3 Worte, meist „ja, nein" und andere

„Sprachreste" zu seiner Verfügung haben. Ist er vollkommen sprachlos, so wird

es natürlich w i c h t i g , zu bestimmen, ob er das Sprachverständnis besitzt. Dies

gelingt leicht, wenn man auf psychisches Verhalten und Mimik des Patienten achtet.

Ein Kranker, der weder Sprachverständnis noch motorische Sprachfähigkeit besitzt,

wird Aufforderungen, die man an ihn richtet, nicht nachkommen, wird keine Ver-

änderung seiner Mine zeigen, wenn man beleidigende oder absurde Fragen an

ihn stellt. Wir heissen einen solchen Kranken T o t a l a p h a s i s c h. Ein der Totalen

A. entsprechendes Verhalten ergibt sich oft in den ersten Tagen nach einer

schweren Beschädigung des Sprachapparates; später stellt sich das Sprachver-

ständniss wieder her und es erübrigt eine m o t o r i s c h e A. Der motorisch Apha-

sische zeigt sich heilsuchend. Er spricht bemüht, sich verständlich zu machen,

verwendet oft dasselbe Wort zu verschiedenen Bedeutungen, die er durch geeignete

Mimik unterscheidet; er kann in der Regel vorgesprochene Worte nicht wieder-

holen. So oft er dazu ansetzt, bringt er stets einen bestandtheil seines kleinen

lichen Sprachschatzes hervor; wenn ihm einmal ein anderes Wort nachzusprechen

gelungen ist, drängt sich ihm dieses Wort dann auch bei unpassendem Anlasse

über die Lippen. Er kann seine Sprachreste, die oft complicierte Sätze darstellen,

nicht zerlegen, also auch über sie nicht nach Willen verfügen. Sein Wortver-

mögen ist also vor allem, die neuere Zunft charakterisirt. Sein Wortver-

ständniss ist uneingeschränkt, die Beziehung zwischen Wort und Object stellt er

so l e i c h t her, wie ein Gesunder, er erkennt also jedes ihm vorgesprochene Wort

als Klangbild und bezieht es richtig auf sein Object. Legen kann der motorisch

Aphasische in der Regel nicht schreiben in seinen Fällen, wenn diese Function

nicht durch eine begleitende Lähmung der Hand unmöglich gemacht ist.Ist die Diagnose der motorischen A. durch alle diese Umstände erleichtert,

so gilt für die acustische A. als Regel, dass der Zustand sorgfältig, gesucht und

nicht mit andern verwechselt werden darf. Die a c u s t i s c h ( s e n s o r i s c h ) A p h a s i e

zeichnet sich durch den Mangel des Sprachverständnisses aus, sie

beschränken sich also im Verkehre wie Verworrene, geben keine oder verkehrte

Antworten, und nur der Widerspruch mit ihrem sonstigen besonnenen und zweck-

mässigen Betragen wird darauf aufmerksam machen, dass es sich vielleicht um

eine Störung des Sprachverständnisses bei ihnen handelt. Eigenthümlich ist ihnen

ferner, dass sie auf Grund des gehörten Illusionen; sie glauben etwas verstanden

zu haben und richten darnach ihre Antwort ein, welche dann unsinnig erscheinenS.

APHASIE. 175

muss. In einer Reihe von Fällen gelingt es, durch eindringliches Wiederholen der

Frage ein Verständniss zu erzwingen, auch sieht man oft, dass einzelne kurze

und geläufige Fragen verstanden werden, andere hingegen nicht. Man möchte

sagen, dass die acustische A. (die man auch als Worttaubheit bezeichnet)

selten total gefunden wird.Man darf bei dem Symptom der acustischen A. die Läsion in die erste

und zweite linke Temporalwindung (WERNICKE'sche Stelle) verlegen, wenngleich

Zerstörung dieser Region häufig ohne Worttaubheit ertragen wird. Bei der hohen

Bedeutung der Klangbilder als Knotenpunkte der Sprachassociation wird es ver-

ständlich, dass die acustische A. die schwersten Störungen in den übrigen Sprach-

leistungen hervorruft. Die spontane Sprache ist in einzelnen seltenen, nicht

genügend aufgeklärten Fällen ungestört gefunden worden. Zumeist aber ist die

Sprache diesen Kranken wie bei den anderen Aphasischen mit Paraphasie und

Wortverarmung behaftet. Als Unterschied von der Sprache bei motorischer A. ist

festzuhalten, dass die Reichlichkeit der Sprachimpulse nicht gelitten hat. Die

acustisch Aphasischen sprechen also viel, aber nicht correct, ihr Wortschatz ist

an Hauptwörtern und an Wörtern engerer Bedeutung sehr verarmt, ist reich an

Partikeln, an Gefühlswörtern, an Wiederholungen. Bei höheren Graden der Affection

wird zwar noch immer viel gesprochen, aber das Ergebniss der Innovation ist

ein Kauderwelsch, eine oft endlose Aneinanderreihung von sinnlosen, correct arti-

culirten Silben. Da die Association von Wort und Object durch die Klangbilder

vermittelt wird, sind die acustisch A. auch jeder „symbolischen“ Sprachleistung

unfähig. Sie wissen für ein gezeigtes Object keine Association mit einer der Vor-

stellungen des „Wortcomplexes" zu finden. Sie kennen den Namen des Objectes

weder spontan auszusprechen noch ihn niederzuschreiben, noch ihn aus vorgelegten

Buchstaben zusammenstellen. Das Lesen ist unmöglich, eine etwa noch vor-

handene optische A. wird durch die acustische, auf die weitergehende Störung

gedeckt. Indes hat man gerade hier mit den häufigen Vorkommnissen der Dissoziation

der einzelnen Sprachleistungen in Folge der Läsion zu rechnen, welche sich

allgemeine Regeln nicht aufgeben lassen, und thut gut, sich für die Diagnose auf

den Hauptcharacter, den Ausfall oder die Erschwerung des Sprachverständnisses zu

stützen.Die dritte Art der A., die o p t i s c h e , ist ausgezeichnet durch die Störung

im Verständniss der Buchstaben, im Weiteren durch die Unfähigkeit zu lesen.

Von diesen beiden Symptomen ist aber nur das erstere, das Nichterkennen der

Buchstaben, für die Diagnose der optischen A. zu verwerthen. Denn es kommt

auch bei anderen Arten der A. vor, dass nicht gelesen werden kann, obwohl die

einzelnen Buchstaben gut erkannt werden, und solches Verhalten hat dann keine

typische Bedeutung. Die optische A. kann mit Sicherheit nur diagnosticirt werden,

wenn keine acustische, also keine Störung des Sprachverständnisses vorhanden

ist. Dieselbe ist gleichfalls mit Paraphasie und Wortverarmung verbunden, indessen

sind gerade bei dieser Form die Veränderungen im spontanen Sprechen so gering,

dass sie gesucht werden müssen. Die Kranken verstehen es oft, ihren Sprach-

mangel durch Umschreibung, vorsichtige Wahl der Worte und zögerndes Sprechen

zu verbergen. Die optische A. kommt verhältnissmässig häufig als isolirte und

intensiv ausgebildete Partialstörung vor (vergl. „Alexie“).Die Störungen des Schreibens, welche Verrichtung doch im engern An-

schluss an das Lesen erlernt wurde, zeigen sich bei der A. ziemlich unabhängig

von den Lesestörungen, gehen aber den Störungen der motorischen A. ziemlich

parallel. In ganz seltenen Fällen kann man Kranke finden, deren einzige Sprach-

störung in A g r a p h i e (s. d.) besteht, obwohl keine Lähmung der rechten Hand

zu finden ist. Noch seltener und vielleicht die Fälle, in denen nur die Schreib-

fähigkeit erhalten geblieben ist.Die topische Diagnostik der A. ist also durch vorstehende Andeutungen

erledigt. Je auffälliger die Wortverarmung hervortritt, desto mehr ist die LäsionS.

176 APHASIE.

an's frontale Ende des Sprachfeldes zu verlegen, je mehr die Störung des Sprach-

verständnisses sich ausprägt, desto sicherer ist dieselbe im temporalen und bei

deutlicher Störung im Verständnisse der Buchstaben am parietooccipitalen Ende

des Sprachfeldes zu suchen. Die topische Diagnose wird häufig noch durch die

begleitenden Symptome bestärkt. So kann sich neben der motorischen A. rechts-

seitige Facialsparese oder halbseitige Körperparese finden, die unbestimmte A.

kann von einer cerebralen Hemianästhesie begleitet sein, die optische A. in reinster

Form (Alexie) findet sich überwiegend häufig neben einer rechtsseitigen Hemianopsie.

Bei der acustischen A. ist darauf zu achten, ob nicht partielle Taubheit, halb-

seitige Einschränkung des Gehörs, Verlust der Wahrnehmung für gewisse Arten

von Tönen gleichzeitig vorhanden ist.Andere Symptome der A. bieten kein diagnostisches Interesse, erscheinen

aber der Untersuchung werth, weil sie ein Bild von der Selbstständigkeit und

Abhängigkeit der einzelnen Sprachleistungen, von deren Dissoication und von der

Möglichkeit vicarirender Leistung geben. Will man sich eine Uebersicht von

diesen Verhältnissen verschaffen, so prüfe man jede der motorischen Sprachleistungen,

inwiefern sie spontan und auf sensiblen Anreiz erfolgen kann. Man hat

dann etwa folgendes Schema:I. Sprechen II. Schreiben

1. spontan, 1. spontan,

2. a) nach dem Gehörten (Nachsprechen), 2. a) nach dem Gehörten (Dictat-

b) nach dem Gesehenen (Vorlesen). schreiben),

b) nach dem Gesehenen (Abschreiben).

Es gilt dann die Regel, dass man zwar häufig eine Erhaltung der

motorischen Sprachleistung auf sensiblen Anreiz (2 a und 2 b) findet bei Verlust

der spontanen (1), aber niemals das Umgekehrte.Bei den sensorischen Sprachleistungen, die ja immer auf sensiblen Anreiz

erfolgt, hat man die Verbalassociation und die Symbolassociation besonders zu prüfen.III. Lesen IV. Hören

Verbalass. 1. Lautlesen. 1. Nachsprechen,

2. Abschreiben. 2. Nachschreiben,

Symbolass. 3. Verstehen des Gelesenen. 3. Verstehen des Gehörten,

4. Verstehen des Nachgesprochenen,

5. Verstehen des Nachgeschriebenen.Es kommen hier Fälle vor, dass die Verbalassociation noch möglich ist,

die Symbolassociation aber nicht mehr. Wie man sieht, können die meisten Sprach-

leistungen als Associationen durch mannigfachen Sitz der Läsion gestört werden.Die k l i n i s c h e B e d e u t u n g des Symptomes der A. lässt sich mit wenigen

Worten bestimmen. A. ist, gleichgültig, welche Form – ist ein Ausfallssymptom

von der Rinde der linken Hemisphäre. Dieser Satz bedarf nur weniger Ein-

schränkungen. Man darf behaupten, dass es keine A. in Folge subcorticaler

Läsionen gibt. Es kann aber eine solche Läsion der Rinde so nahe gelegen sein,

dass sie die gewebliche Integrität und Function derselben schädigt. Dann entsteht

A. als Symptom der Verwirkung, die übrigens von derselben Art sein muss, wie

eine direct entstandene. Nur für die subcorticale Läsion unterhalb der Broca’schen

stelle muss eine Ausnahme zugestanden werden. Erkrankung dieser Region erzeugt

dysarthrische Störungen, und wenn einem Falle von motorischer A. Symptome von

Dysarthrie beigefügt sind, so darf man schliessen, dass die Erkrankung von der

Rinde aus in die Tiefe der Marksubstanz geht. Eine zweite Einschränkung betrifft

die Seite der Läsion, in der weitaus überwiegenden Mehrheit darf man A. auf

Erkrankung der linken Hemisphäre beziehen. Doch muss man bei Linkshändern

daran gefasst sein, dieselbe mit Symptomen von der rechten Hemisphäre beisammen

zu sehen. Es wäre also richtiger zu sagen: A. ist ein Ausfallssymptom von der

Rinde und angrenzenden Markschicht der vorwiegenden Hemisphäre.S.

APHASIE. APHONIE. 177

Als solchem kommt ihr genau die nämliche klinische Bedeutung zu, wie

den sonstigen motorischen und sensorischen Lähmungen durch Erkrankung der

Rinde, den brachialen und cruralen Monoplegien, der Hemianopsie u. s. w., nur

dass die A. mit grösserer Sicherheit als Rindensymptom anzusprechen ist, und

demnach bei einem sonst topisch mehrdeutigen Lähmungscomplex für die Mit-

betheiligung der Rinde entscheidet.Für die Diagnose des Krankheitsprocesses kommt der A. eine besondere

Bedeutung nicht zu. Bei dem gegenwärtigen Stande unserer Kenntnisse lässt sich

aus der klinischen Ausprägung einer A. allein nicht erkennen, ob dieselbe von

einer vasculösen Störung, einer Embolie, Hämorrhagie, Thrombose, von einem

Tumor, einem scit entzündlichen Processe u. dergl. abzuleiten ist. A. bleibt das

Localsymptom des Sprachfeldes der vorwiegenden Hemisphäre, und man darf bei

der klinischen Erzeugung eines Falles davon ausgehen, dass die vorliegende Läsion

eine motorische oder sensorische Lähmung erzeugt hätte, wie sie nur an anderer

Stelle erfolgt wäre. Für alles Weitere ist daher auf die diagnostische Würdigung

der Lähmung (s. d.) zu verweisen.Da das Sprachfeld fast vollständig in das Gebiet fällt, welches von der

Arteria fossae Sylvii versorgt wird, erklärt sich die Häufigkeit der A. bei solchen

Erkrankungen, welche diese Arterie bevorzugen, wie die Embolie und die luetische

Arteritis. Verschluss einzelner Aeste dieser Arterien ergibt die besten Bilder von

partiell aphasischen Störungen.Es sei ausdrücklich bemerkt, dass eine Reihe von Sprachstörungen (s. d.),

welche nicht auf erworbener Erkrankung des Sprachfeldes in der Hirnrinde

beruhen, hier nicht abgehandelt sind. Freud.

Diagnostisches1v4K

170

–177