S.

419

Beobachtungen über Gestaltung

und feineren Bau der als Hoden

beschriebenen L a p p e n o r g a n e des

Aals

(Mit 1 Tafel.)

Von Sigmund Freud, stud. med.

(Vorgelegt in der Sitzung am 15. März 1877.)

In den Monaten März und September des Jahres 1876

habe ich in der zoologischen Station zu Triest auf Anregung

meines Lehrers, des Herrn Professors C l a u s , die Geschlecht-

sorgane des Aals untersucht, über welche einige Zeit vorher

Dr. S y r s k i eine zu neuen Untersuchungen anregende

Mittheilung gemacht hatte. Diejenige Jahreszeit, welche von den Autoren als

die Laichzeit des Aals bezeichnet wird – von October bis Januar − konnte

ich nicht in Triest zubringen. Herr Professor Claus hat aber in den letztgenannten

Monaten eine grössere Menge von Aalen aus Triest kommen lassen

und sie mir zur Untersuchung im zoologisch-vergleichend-anatomischen

Institut übergeben. Dafür, wie für die anderweitige Unterstützung bei der

Ausführung dieser Arbeit, sei mir gestattet, Herrn Prof. Claus aufs Wärmste

zu danken.Ich habe im Ganzen etwa 400 Aale untersucht, die zwischen 200mm

und 650mm lang waren; doch befanden sich unter dieser Anzahl nur wenige

Thiere kleiner als 250mm oder grösser als 480mm, denn ich war nicht im

Stande mir hinreichend viele winzige Thierchen zu verschaffen und habe

andererseits die Untersuchung von Aalen, deren Länge einen halben Meter

überschritt, bald aufgegeben, weil ich bei keinem dieser grossenS.

420

Thiere das von S y r s k i beschriebene Organ auffinden konnte. Der Triester

Markt bot mir auch die Gelegenheit 36 Exemplare des Meeraals (Conger

vulgaris) auf ihre Geschlechtsorgane zu untersuchen; es ist mir aber nicht

geglückt ein dem S y r s k i ’schen Organe des Aals analoges Organ beim

Conger aufzufinden.Dr. S y r s k i hat in einer Abhandlung „über die Reproductionsorgane

der Aale“ (Sitzungsberichte der Wiener Akademie Bd. LXIX., I. Abth.) angegeben,

dass bei kleinen und mittelgrossen Aalen anstatt der Ovarien ein

paariges Organ gefunden wird, das aus einer Reihe von Läppchen besteht,

und das er für den lange gesuchten Hoden der Aale erklärte.E s f e h l t e a b e r d e r N a c h w e i s v o n S p e r m a t o -

z o e n u n d w a r ü b e r h a u p t k e i n e R ü c k s i c h t a u f

d e n h i s t o l o g i s c h e n B a u d e r L a p p e n o r g a n e genommen,

so dass die vom Entdecker gegebene Deutung als Hoden durchaus

nicht unanfechtbar zu sein schien. Besonders nahe lag für den Leser der

S y r s k i ’schen Mittheilung die Vermuthung, dass das Lappenorgan doch

nichts anderes als ein modificirter Eierstock sei.Es knüpfte sich auch ein so grosses Interesse an die Frage nach den Geschlechtsorganen

des Aals und waren so viele Bemühungen den Hoden mit

Sicherheit nachzuweisen missglückt.Wenn ich daher auch nicht erwarten konnte, durch eingehendere Untersuchung

jenes Organs, die seit Jahrhunderten schwebende Frage in Erledigung

zu bringen, so schien es doch angezeigt, die anatomischen Angaben von

S y r s k i einer Nachuntersuchung zu unterwerfen und Einiges über den

feineren Bau des Lappenorgans in Erfahrung zu bringen.Meine Untersuchungen führen mich nun dazu die Angaben S y r s k i ’s fast

durchgehends zu bestätigen. Die histologische Untersuchung des Lappenorgans

macht es mir aber nicht möglich, der Meinung, dass dieses der Hoden des Aals

sei, entschieden beizupflichten oder sie mit sichern Gründen zu widerlegen.Im Folgenden will ich nun das Lappenorgan nach seinen anatomischen

und histologischen Verhältnissen beschreiben und mit dem Ovarium vergleichen.

Die anatomische Beschreibung kann nichts wesentlich Neues zu dem

von S y r s k i Mitgetheilten hinzufügen.S.

421

Das Lappenorgan des Aals liegt jederseits in dem Winkel, wo sich

die Rückwand der Leibeshöhle mit den Seitenwänden derselben vereinigt, in

seltenen Fällen ist es weiter medianwärts gerückt und sitzt dem Peritonialüberzuge

der Schwimmblase auf. Seine paarigen Antheile ziehen durch die

ganze Länge der Leibeshöhle und erstreckten sich weithinein in die caudale

Fortsetzung derselben. Das rechte Lappenorgan beginnt etwas weiter vorne

und reicht zur Ausgleichung weniger weit nach hinten als das linke. Bis zur

Aftergegend verlaufen das rechte und das linke Lappenorgan parallel, von

da ab nähern sie sich einander immer mehr, bis sie im caudalen Antheil der

Leibeshöhle median neben einander zu liegen kommen und nur durch eine

dünne Scheidewand, die hinter der Afteröffnung beginnt, und die caudale

Leibeshöhle in zwei Theile theilt, getrennt werden. Genau die nämliche Lage

im Rumpf und im Abdomen haben auch die beiden gekrausten Blätter, die

man seit R a t h k e mit Sicherheit als die Ovarien des Aals kennt.Jedes Lappenorgan besteht aus einem schmalen bandartigen Streifen und

aus den Läppchen, welche dieser an seinem freien Ende trägt. Die Läppchen

sind derb und weisslich, die grössten finden sich im vordersten, die kleinsten

im Caudaltheil des Organs. Die einzelnen Läppchen decken sich manchmal

mit kleinen Partien ihrer anstossenden Flächen; zwischen zwei gut entwickelte

grössere Lappen schiebt sich oft ein kleinerer verkümmerter ein. Der

Caudaltheil des Organs besteht nicht mehr aus einer einfachen, sondern aus

einer doppelten Reihe von Läppchen, von denen die äussere Reihe in der

Continuität des Organs liegt, die innere aber das darstellt, was S y r s k i

pars accessoria oder pars recurrens genannt hat. Die pars accessoria fehlt oft

auf einer oder auf beiden Seiten, häufiger auf der rechten, weil das rechte

Lappenorgan nicht soweit nach hinten als das linke reicht.Auch der Eierstock hat eine pars accessoria. Im caudalen Theil der Leibeshöhle

kann zu jedem Blatt des Ovariums ein zweites inneres Blatt hinzutreten.

Man sieht die pars accessoria des Eierstockes aber nicht so leicht wie

die des Lappenorgans, weil die beiden Blätter des Ovariums an ihren breiten

Flächen mit einander verklebt sind. In seltenen Fällen kann man dieS.

422

Doppelblättrigkeit des Ovariums auch in der Leibeshöhle selbst auffinden.

E i n w e s e n t l i c h e r U n t e r s c h i e d d e s L a p p e n -

o r g a n s v o m E i e r s t o c k l i e g t d a r i n , d a s s d a s

e r s t e r e d e r Wa n d u n g e i n e s L ä n g s c a n a l s a u f -

s i t z t , w e l c h e r n u r z u g l e i c h m i t d e m L a p p e n -

o r g a n v o r k o m m t u n d d e n w e i b l i c h e n A a l e n

i m m e r f e h l t . ( S y r s k i )Dieser Längscanal folgt durchaus dem Verlaufe des Lappenorgans. Er

beginnt blind dort, wo jederseits das Lappenorgan beginnt und reicht mit

demselben bis hinter den After. Ich fand seine Wände jedesmal aufeinander

liegen, so dass sein Lumen geschlossen war, und er keinerlei Inhalt führte.

Er steht mittelst einer dreieckigen Ausbuchtung in der Gegend des Afters in

offener Communication mit der Leibeshöhle, denn man kann ihn mit Leimmasse

füllen, wenn man durch den porus genitalis des unversehrten Thieres

injicirt. S y r s k i erklärt diesen Canal für das Vas deferens.Man kann natürlich nichts Endgiltiges über denselben aussagen, bevor die

Natur des Lappenorgans sichergestellt ist, denn er scheint eine bestimmte

Beziehung zum Lappenorgan zu besitzen. Ich will bemerken, dass ich keine

Oeffnungen finden konnte, die aus den Läppchen in diesen Längscanal führen.

– In Betreff der Angaben über die Einfachheit des porus genitalis und das

Vorkommen einer Spalte zwischen Mastdarm und Hals der Harnblase muss

ich S y r s k i beistimmen. Ich habe mich überzeugt, dass beim Conger diese

Verhältnisse die nämlichen sind.Den erwähnten Längscanal konnte ich aber nur bei Thieren darstellen, wo

das Lappenorgan gut entwickelt, die einzelnen Läppchen breit, weisslich und

vollkommen von einander gesondert waren. Diesen am meisten vorgeschrittenen

Zustand des Lappenorgans habe ich nur bei den grösseren Aalen etwa

von 400mm bis 430mm und zwar häufiger im September und den folgenden

Monaten als im März angetroffen. Während des ganzen Zeitraumes meiner

Untersuchungen fand ich aber bei kleineren Aalen Formen des Lappenorgans,

die ich als minder entwickelte ansehen muss, und bei denen ich mich

vergebens bemühte, den Längscanal aufzufinden.S.

423

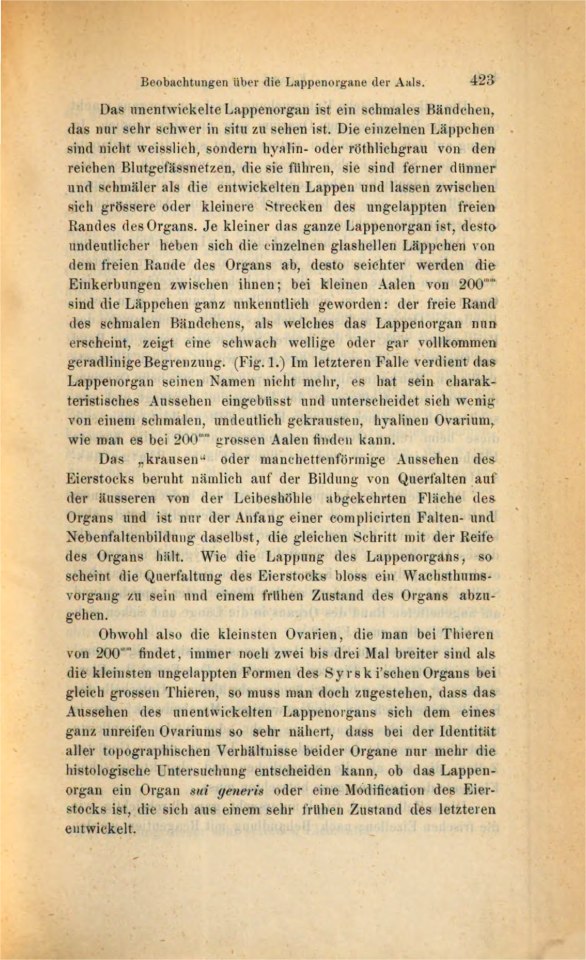

Das unentwickelte Lappenorgan ist ein schmales Bändchen, das nur

sehr schwer in situ zu sehen ist. Die einzelnen Läppchen sind nicht weisslich,

sondern hyalin- oder röthlichgrau von den reichen Blutgefässnetzen, die sie

führen, sie sind ferner dünner und schmäler als die entwickelten Lappen und

lassen zwischen sich grössere oder kleinere Strecken des ungelappten freien

Randes des Organs. Je kleiner das ganze Lappenorgan ist, desto undeutlicher

heben sich die einzelnen glashellen Läppchen von dem freien Rande des Organs

ab, desto seichter werden die Einkerbungen zwischen ihnen; bei kleinen

Aalen von 200mm sind die Läppchen ganz unkenntlich geworden: der freie

Rand des schmalen Bändchens, als welches das Lappenorgan nun erscheint,

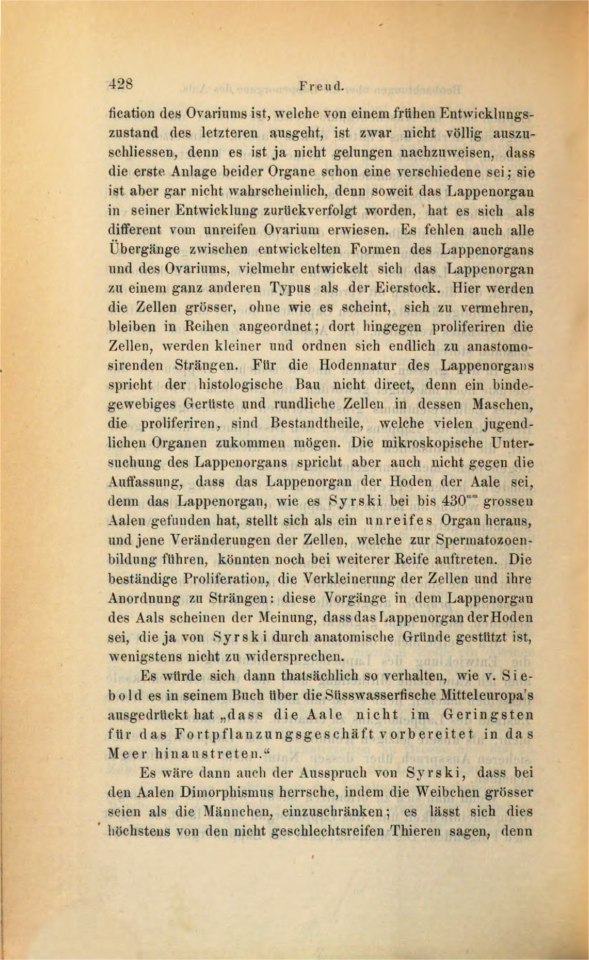

zeigt eine schwach wellige oder gar vollkommen geradlinige Begrenzung. (Fig.

1.) Im letzteren Falle verdient das Lappenorgan seinen Namen nicht mehr, es

hat sein charakteristisches Aussehen eingebüsst und unterscheidet sich wenig

von einem schmalen, undeutlich gekrausten, hyalinen Ovarium, wie man es

bei 200mm grossen Aalen finden kann.Das „krausen“ oder manchettenförmige Aussehen des Eierstocks beruht

nämlich auf der Bildung von Querfalten auf der äusseren von der Leibeshöhle

abgekehrten Fläche des Organs und ist nur der Anfang einer complicirten

Falten- und Nebenfaltenbildung daselbst, die gleichen Schritt mit der

Reife des Organs hält. Wie die Lappung des Lappenorgans, so scheint die

Querfaltung des Eierstocks bloss ein Wachsthumsvorgang zu sein und einem

frühen Zustand des Organs abzugehen.Obwohl also die kleinsten Ovarien, die man bei Thieren von 200mm findet,

immer noch zwei bis drei Mal breiter sind als die kleinsten ungelappten

Formen des S y r s k i ’schen Organs bei gleich grossen Thieren, so muss

man doch zugestehen, dass das Aussehen des unentwickelten Lappenorgans

sich dem eines ganz unreifen Ovariums so sehr nähert, dass bei der Identität

aller topographischen Verhältnisse beider Organe nur mehr die histologische

Untersuchung entscheiden kann, ob das Lappenorgan ein Organ sui generis

oder eine Modification des Eierstocks ist, die sich aus einem sehr frühen

Zustand des letzteren entwickelt.S.

424

Die mikroskopische Untersuchung des Lappenorgans macht eine

solche Beziehung zum Ovarium sehr unwahrscheinlich. In Bezug auf den

feineren Bau unterscheidet sich die ungelappte Form des S y r s k i ’schen

Organs nicht wesentlich von den Formen mit deutlichen, aber noch schmalen

und hyalinen Lappen. Ich will darum eine der letzteren Formen zum

Ausgangspunkt der Beschreibung nehmen.Das Lappenorgan kehrt eine Fläche der Leibeshöhle zu, eine andere liegt

der Seitenwand derselben an. Von der ersteren, der inneren Fläche treten die

reichlichen Blutgefässe in das Organ ein, die sich zu einem capillaren Kranz

an dem freien Rande des Organs auflösen. Auch das wellige Bindegewebe des

Peritonäums rückt auf der inneren Seite weiter gegen den Rand des Organs

vor als auf der äusseren, wo die zelligen Elemente freiliegen. Man kann daher

beim Lappenorgan, wie beim Ovarium, das auch seine Gefässe an der Innenseite

empfängt und ausschliesslich auf seiner äusseren Fläche Falten bildet

(daher sich diese beim reifen Ovarium sammtartig anfühlt), die äussere Fläche

„K e i m s e i t e “ und die innere Fläche „B l u t g e f ä s s s e i t e “ nennen.

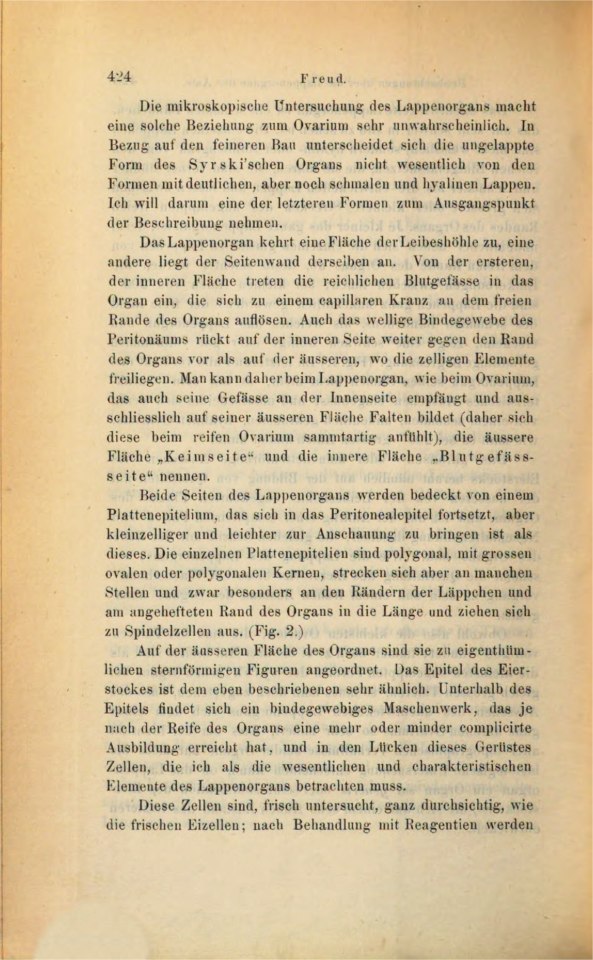

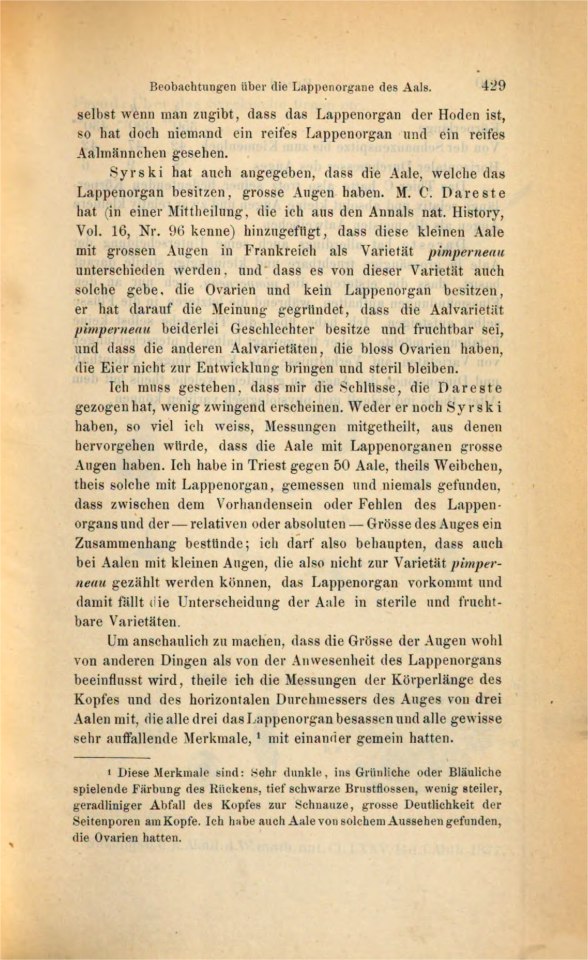

Beide Seiten des Lappenorgans werden bedeckt von einem Plattenepitelium,

das sich in das Peritonealepitel fortsetzt, aber kleinzelliger und leichter

zur Anschauung zu bringen ist als dieses. Die einzelnen Plattenepitelien sind

polygonal, mit grossen ovalen oder polygonalen Kernen, strecken sich aber

an manchen Stellen und zwar besonders an den Rändern der Läppchen und

am angehefteten Rand des Organs in die Länge und ziehen sich zu Spindelzellen

aus. (Fig. 2.)Auf der äusseren Fläche des Organs sind sie zu eigenthümlichen sternförmigen

Figuren angeordnet. Das Epitel des Eierstockes ist dem eben beschriebenen

sehr ähnlich. Unterhalb des Epitels findet sich ein bindegewebiges

Maschenwerk, das je nach der Reife des Organs eine mehr oder minder complicirte

Ausbildung erreicht hat, und in den Lücken dieses Gerüstes Zellen,

die ich als die wesentlichen und charakteristischen Elemente des Lappenorgans

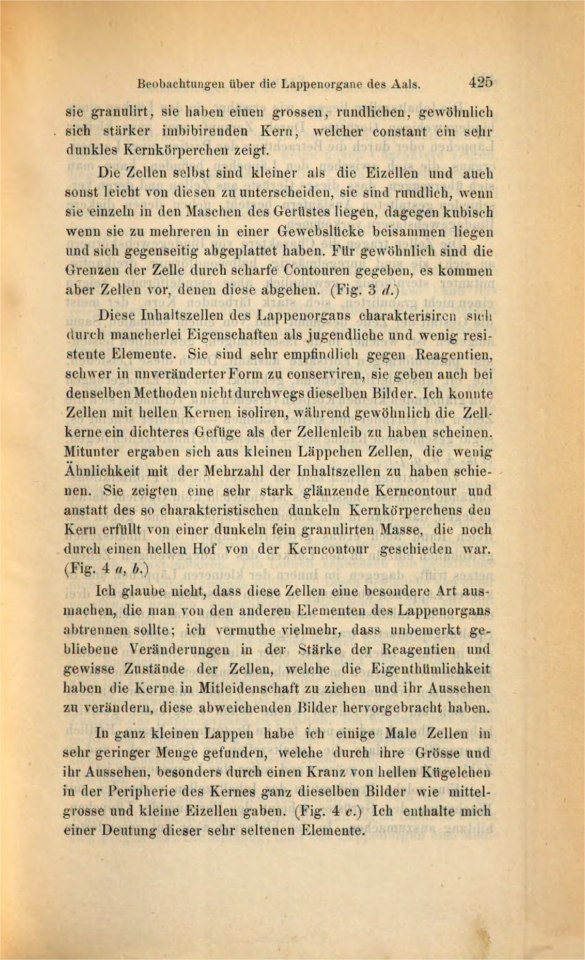

betrachten muss.Diese Zellen sind, frisch untersucht, ganz durchsichtig, wie die frischen

Eizellen; nach Behandlung mit Reagentien werdenS.

425

sie granulirt, sie

haben einen grossen, rundlichen, gewöhnlich sich stärker imbibirenden Kern,

welcher constant ein sehr dunkles Kernkörperchen zeigt.Die Zellen selbst sind kleiner als die Eizellen und auch sonst leicht von

diesen zu unterscheiden, sie sind rundlich, wenn sie einzeln in den Maschen

des Gerüstes liegen, dagegen kubisch wenn sie zu mehreren in einer Gewebslücke

beisammen liegen und sich gegenseitig abgeplattet haben. Für gewöhnlich

sind die Grenzen der Zelle durch scharfe Contouren gegeben, es

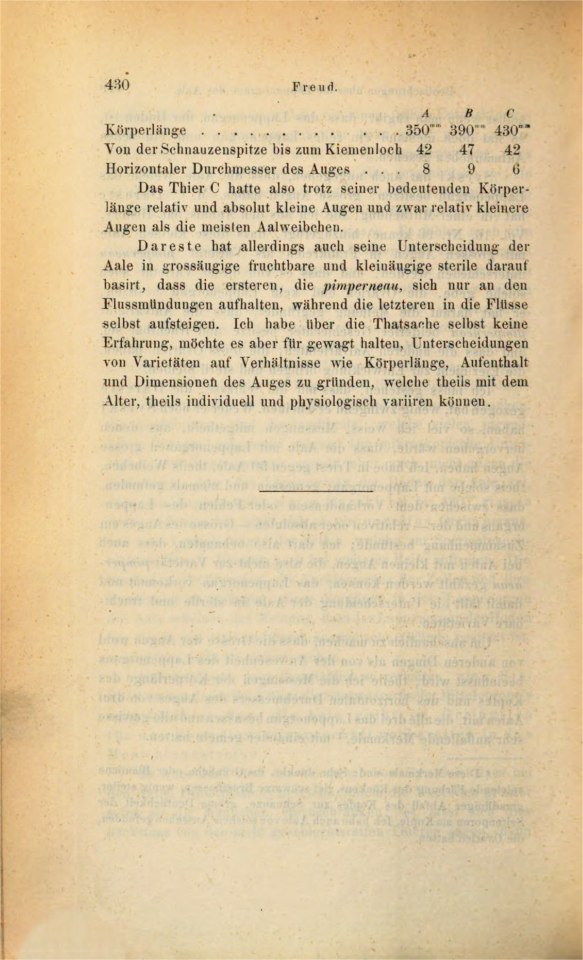

kommen aber Zellen vor, denen diese abgehen. (Fig. 3 d.)Diese Inhaltszellen des Lappenorgans charakterisiren sich durch mancherlei

Eigenschaften als jugendliche und wenig resistente Elemente. Sie sind sehr

empfindlich gegen Reagentien, schwer in unveränderter Form zu conserviren,

sie geben auch bei denselben Methoden nicht durchwegs dieselben Bilder. Ich

konnte Zellen mit hellen Kernen isoliren, während gewöhnlich die Zellkerne

ein dichteres Gefüge als der Zellenleib zu haben scheinen. Mitunter ergaben

sich aus kleinen Läppchen Zellen, die wenig Ähnlichkeit mit der Mehrzahl

der Inhaltszellen zu haben schienen. Sie zeigten eine sehr stark glänzende

Kerncontour und anstatt des so charakteristischen dunkeln Kernkörperchens

den Kern erfüllt von einer dunkeln fein granulirten Masse, die noch durch

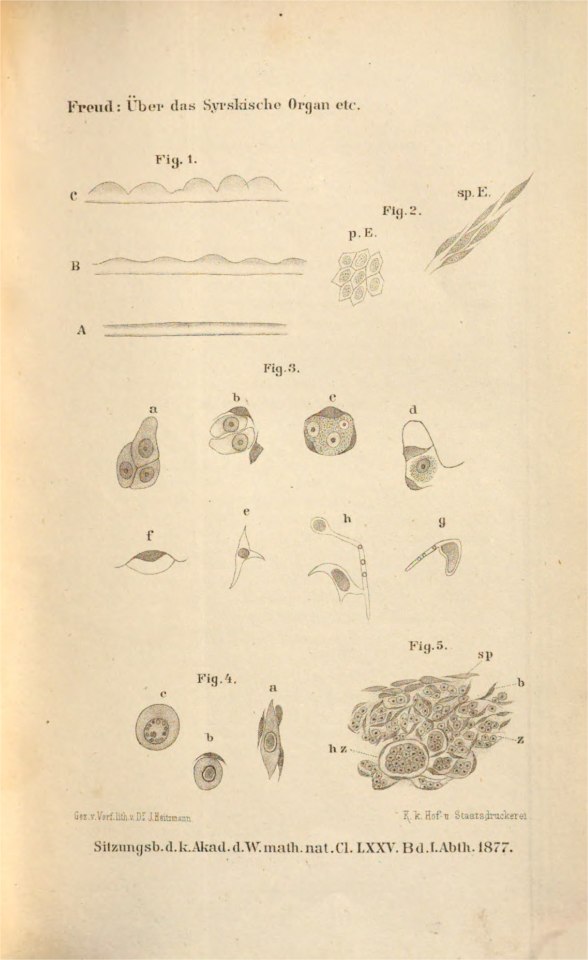

einen hellen Hof von der Kerncontour geschieden war. (Fig. 4 a, b.)Ich glaube nicht, dass diese Zellen eine besondere Art ausmachen, die man

von den anderen Elementen des Lappenorgans abtrennen sollte; ich vermuthe

vielmehr, dass unbemerkt gebliebene Veränderungen in der Stärke der

Reagentien und gewisse Zustände der Zellen, welche die Eigenthümlichkeit

haben die Kerne in Mitleidenschaft zu ziehen und ihr Aussehen zu verändern,

diese abweichenden Bilder hervorgebracht haben.In ganz kleinen Lappen habe ich einige Male Zellen in sehr geringer

Menge gefunden, welche durch ihre Grösse und ihr Aussehen, besonders

durch einen Kranz von hellen Kügelchen in der Peripherie des Kernes ganz

dieselben Bilder wie mittelgrosse und kleine Eizellen gaben. (Fig. 4 c.) Ich

enthalte mich einer Deutung dieser sehr seltenen Elemente.S.

426

Die Inhaltszellen liegen, wie erwähnt, in den Lücken eines bindegewebigen

Gerüstes. Durch Zerzupfungen ganz kleiner Läppchen oder

durch die Betrachtung der Partien eines Lappenorgans, die sich zwischen

den Läppchen befinden, kann man sich überzeugen, dass dieses Gerüste aus

Zellen und deren verschieden gestalteten Ausläufern besteht, neben denen

dickere Bindegewebsfasern vorkommen.Die Zellen tragen die Charaktere von Bindegewebskörpern an sich: sie

sind unregelmässig, halbmondförmig, dreikantig, mitunter sternförmig,

gewöhnlich aber spindelförmig, zeigen einen nicht granulirten, sich stark

färbenden Kern, der meist die Gestalt der Zelle bestimmt und von einem

schmalen Saum umgeben ist, welcher in die faserförmigen, gewöhnlich leisten-

und plattenförmigen Fortsätze ausläuft. Durch diese Leistchen, die

oft absonderlich geformt, geknickt und mit Einlagerungen von glänzenden

kleinen Körpern versehen sind, verbinden sich die Zellen mit einander und

stellen Rahmen – mitunter scheint es, sogar geschlossene Räume her, – in

denen die Inhaltszellen liegen. (Fig. 4 d, g, f.)Von letzteren erhält man oft Bilder, die auf Proliferationszustände schliessen

lassen. Es ist vielleicht kein Gewicht darauf zu legen, dass man in den

unreifsten Läppchen und gegen den freien Rand auch etwas grösserer Lappen

die Inhaltszellen gewöhnlich einzeln in den Lücken des bindegewebigen Zellennetzes

trifft, dagegen im Innern der kleineren Läppchen und in älteren

Läppchen überhaupt in einem Maschenraum zwei, drei oder mehr Inhaltszellen

antrifft, die ganz das Ansehen von Spaltungsproducten tragen. (Fig.

3 a, b.) Man sieht aber auch oft in einer Lücke anstatt einer einzigen Zelle

ein kleines Häufchen von Kernen im Protoplasma eingebettet, welches keine

Zellgrenzen erkennen lässt, (Fig. 3 c.) und dann andere Stellen, wo sich um

einige dieser Kerne schon Zellgrenzen gebildet haben, während andere noch

frei im Protoplasma liegen. Endlich ist anzuführen, dass die Inhaltszellen an

Grösse ab- und an Zahl zunehmen, je grösser und reifer das Lappenorgan ist.Eine solche Proliferation der Inhaltszellen verbunden mit Wucherung des

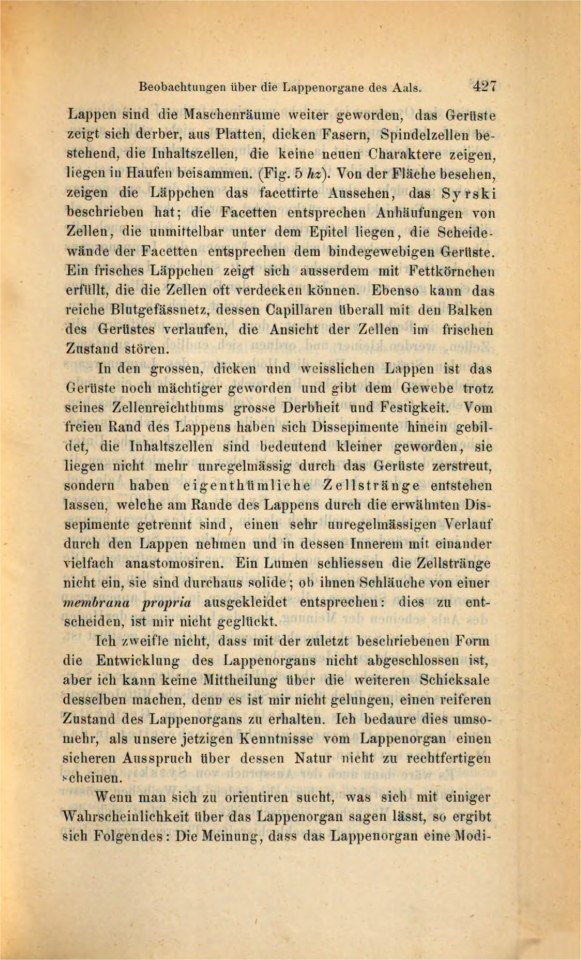

Gerüstes scheint den Vorgang der Läppchenbildung auszumachen. In den

kleineren aber gut gesondertenS.

427

Lappen sind die Maschenräume weiter

geworden, das Gerüste zeigt sich derber, aus Platten, dicken Fasern, Spindelzellen

bestehend, die Inhaltszellen, die keine neuen Charaktere zeigen,

liegen im Haufen beisammen. (Fig. 5 hz). Von der Fläche besehen, zeigen

die Läppchen das facettirte Aussehen, das S y r s k i beschrieben hat; die

Facetten entsprechen Anhäufungen von Zellen, die unmittelbar unter dem

Epitel liegen, die Scheidewände der Facetten entsprechen dem bindegewebigen

Gerüste. Ein frisches Läppchen zeigt sich ausserdem mit Fettkörnchen

erfüllt, die die Zellen oft verdecken können. Ebenso kann das reiche Blutgefässnetz,

dessen Capillaren überall mit den Balken des Gerüstes verlaufen,

die Ansicht der Zellen im frischen Zustand stören.In den grossen, dicken und weisslichen Lappen ist das Gerüste noch

mächtiger geworden und gibt dem Gewebe trotz seines Zellenreichthums

grosse Derbheit und Festigkeit. Vom freien Rand des Lappens haben sich

Dissepimente hinein gebildet, die Inhaltszellen sind bedeutend kleiner geworden,

sie liegen nicht mehr unregelmässig durch das Gerüste zerstreut,

sondern haben e i g e n t h ü m l i c h e Z e l l s t r ä n g e entstehen

lassen, welche am Rande des Lappens durch die erwähnten Dissepimente

getrennt sind, einen sehr unregelmässigen Verlauf durch den Lappen nehmen

und in dessen Innerem mit einander vielfach anastomosiren. Ein Lumen

schliessen die Zellstränge nicht ein, sie sind durchaus solide; ob ihnen

Schläuche von einer membrana propria ausgekleidet entsprechen: dies zu entscheiden,

ist mir nicht geglückt.Ich zweifle nicht, dass mit der zuletzt beschriebenen Form die Entwicklung

des Lappenorgans nicht abgeschlossen ist, aber ich kann keine Mittheilung

über die weiteren Schicksale desselben machen, denn es ist mir nicht

gelungen, einen reiferen Zustand des Lappenorgans zu erhalten. Ich bedaure

dies umsomehr, als unsere jetzigen Kenntnisse vom Lappenorgan einen sicheren

Ausspruch über dessen Natur nicht zu rechtfertigen scheinen.

Wenn man sich zu orientiren sucht, was sich mit einiger Wahrscheinlichkeit

über das Lappenorgan sagen lässt, so ergibt sich Folgendes: Die Mei-

nung, dass das Lappenorgan eine Modi-S.

428

fication des Ovariums ist,

welche von einem frühen Entwicklungszustand des letzteren ausgeht, ist zwar

nicht völlig auszuschliessen, denn es ist ja nicht gelungen nachzuweisen, dass

die erste Anlage beider Organe schon eine verschiedene sei; sie ist aber gar

nicht wahrscheinlich, denn soweit das Lappenorgan in seiner Entwicklung

zurückverfolgt worden, hat es sich als different vom unreifen Ovarium erwiesen.

Es fehlen auch alle Übergänge zwischen entwickelten Formen des

Lappenorgans und des Ovariums, vielmehr entwickelt sich das Lappenorgan

zu einem ganz anderen Typus als der Eierstock. Hier werden die Zellen grösser,

ohne wie es scheint, sich zu vermehren, bleiben in Reihen angeordnet;

dort hingegen proliferiren die Zellen, werden kleiner und ordnen sich endlich

zu anastomosirenden Strängen. Für die Hodennatur des Lappenorgans

spricht der histologische Bau nicht direct, denn ein bindegewebiges Gerüste

und rundliche Zellen in dessen Maschen, die proliferiren, sind Bestandtheile,

welche vielen jugendlichen Organen zukommen mögen. Die mikroskopische

Untersuchung des Lappenorgans spricht aber auch nicht gegen die Auffassung,

dass das Lappenorgan der Hoden der Aale sei, denn das Lappenorgan,

wie es S y r s k i bei bis 430mm grossen Aalen gefunden hat, stellt sich als

ein u n r e i f e s Organ heraus, und jene Veränderungen der Zellen, welche

zur Spermatozoenbildung führen, könnten noch bei weiterer Reife auftreten.

Die beständige Proliferation, die Verkleinerung der Zellen und ihre Anordnung

zu Strängen: diese Vorgänge in dem Lappenorgan des Aals scheinen

der Meinung, dass das Lappenorgan der Hoden sei, die ja von S y r s k i

durch anatomische Gründe gestützt ist, wenigstens nicht zu widersprechen.Es würde sich dann thatsächlich so verhalten, wie v . S i e b o l d es

in seinem Buch über die Süsswasserfische Mitteleuropa’s ausgedrückt hat

„d a s s d i e A a l e n i c h t i m G e r i n g s t e n f ü r d a s

F o r t p f l a n z u n g s g e s c h ä f t v o r b e r e i t e t i n d a s

M e e r h i n a u s t r e t e n . “

Es wäre dann auch der Ausspruch von S y r s k i , dass bei den Aalen Dimorphismus

herrsche, indem die Weibchen grösser seien als die Männchen, einzuschränken;

es lässt sich dies höchstens von den nicht geschlechtsreifen Thieren

sagen, dennS.

429

selbst wenn man zugibt, dass das Lappenorgan der Hoden ist,

so hat doch niemand ein reifes Lappenorgan und ein reifes Aalmännchen gesehen.

S y r s k i hat auch angegeben, dass die Aale, welche das Lappenorgan

besitzen, grosse Augen haben. M . C . D a r e s t e hat (in einer Mittheilung,

die ich aus den Annals nat. History, Vol. 16, Nr. 96 kenne) hinzugefügt,

dass diese kleinen Aale mit grossen Augen in Frankreich als Varietät

pimperneau unterschieden werden, und dass es von dieser Varietät auch solche

gebe, die Ovarien und kein Lappenorgan besitzen, er hat darauf die Meinung

gegründet, dass die Aalvarietät pimperneau beiderlei Geschlechter besitze und

fruchtbar sei, und dass die anderen Aalvarietäten, die bloss Ovarien haben,

die Eier nicht zur Entwicklung bringen und steril bleiben.Ich muss gestehen, dass mir die Schlüsse, die D a r e s t e gezogen hat,

wenig zwingend erscheinen. Weder er noch S y r s k i haben, so viel ich

weiss, Messungen mitgetheilt, aus denen hervorgehen würde, dass die Aale mit

Lappenorganen grosse Augen haben. Ich habe in Triest gegen 50 Aale, theils

Weibchen, theils solche mit Lappenorgan, gemessen und niemals gefunden,

dass zwischen dem Vorhandensein oder Fehlen des Lappenorgans und der −

relativen oder absoluten − Grösse des Auges ein Zusammenhang bestünde; ich

darf also behaupten, dass auch bei Aalen mit kleinen Augen, die also nicht zur

Varietät pimperneau gezählt werden können, das Lappenorgan vorkommt und

damit fällt die Unterscheidung der Aale in sterile und fruchtbare Varietäten.Um anschaulich zu machen, dass die Grösse der Augen wohl von anderen

Dingen als von der Anwesenheit des Lappenorgans beeinflusst wird, theile

ich die Messungen der Körperlänge des Kopfes und des horizontalen Durchmessers

des Auges von drei Aalen mit, die alle drei das Lappenorgan besassen

und alle gewisse sehr auffallende Merkmale,1 mit einander gemein hatten.1) Diese Merkmale sind: Sehr dunkle, ins Grünliche oder Bläuliche spielende Färbung

des Rückens, tief schwarze Brustflossen, wenig steiler, geradliniger Abfall

des Kopfes zur Schnauze, grosse Deutlichkeit der Seitenporen am Kopfe. Ich habe

auch Aale von solchem Aussehen gefunden, die Ovarien hatten.

Das Thier C hatte also trotz seiner bedeutenden Körperlänge relativ und absolut

kleine Augen und zwar relativ kleinere Augen als die meisten Aalweibchen.S.

430

A B C

Körperlänge 350mm 390mm 430mm

Von der Schnauzenspitze

bis zum Kiemenloch

42 47 42

Horizontaler Durchmesser des Auges 8 9 6D a r e s t e hat allerdings auch seine Unterscheidung der Aale in grossäugige

fruchtbare und kleinäugige sterile darauf basirt, dass die ersteren,

die pimperneau, sich nur an den Flussmündungen aufhalten, während die

letzteren in die Flüsse selbst aufsteigen. Ich habe über die Thatsache selbst

keine Erfahrung, möchte es aber für gewagt halten, Unterscheidungen von

Varietäten auf Verhältnisse wie Körperlänge, Aufenthalt und Dimensionen

des Auges zu gründen, welche theils mit dem Alter, theils individuell und

physiologisch variiren können.S.

S.

S.

431

Erklärung der Abbildungen.

Fig. 1. Die hauptsächlichsten Formen des Lappenorgans. Schematische

Zeichnung.

A Lappenloses Organ.

B Organ mit schmalen hyalinen Läppchen.

C Entwickeltes Lappenorgan.

Fig. 2. Epitelien des Lappenorgans isolirt aus Müller’scher Flüssigkeit.

p. E. polygonales Epitel.

sp. E. Spindelzellen-Epitel.

Fig. 3. Inhaltszellen und Bindegewebskörper des Lappenorgans isolirt, aus

Müller’scher Flüssigkeit. Vergrössert gezeichnet nach H a r t n . 4/8,

a drei Inhaltszellen

b zwei Zellen von Bindegewebskörpern umringt.

c Kerne in feinkörnigem Protoplasma von Bindegewebskörpern

eingeschlossen.

d zwei Bindegewebskörper mit einander verbunden, deren leistenförmige

Fortsätze eine Zelle einrahmen.

e Bindegewebszelle mit grossem Protoplasmasaum.

f Bindegewebszelle mit ringförmiger Leiste.

g Bindegewebskörper mit leistenförmigem Fortsatz.

h Ungewöhnliche Form der Verbindung zweier Bindegewebskörper

durch ein geknicktes Leistchen.

Fig. 4. Ungewöhnliche Zellen aus einem kleinen Lappen. a und b isolirt aus

Müller’scher Flüssigkeit, c isolirt aus Überosmiumsäure. Die Zellen

von spindelförmigen Körpern umgeben.

Fig. 5. Ansicht eines Stückchen vom freien Rande des Lappenorgans zwischen

zwei kleinen Läppchen.

sp. Spindelzellen.

b. Bindegewebskörper.

z. Zellen des Lappenorgans.

hz. Zellen des Lappenorgans in Häufchen angeordnet.

bsb11354451

419

–431