S.

Nr. 26368 Wien, Freitag

Neue Freie Presse

29. August 1930

Mitteilungen aus dem Publikum. 7

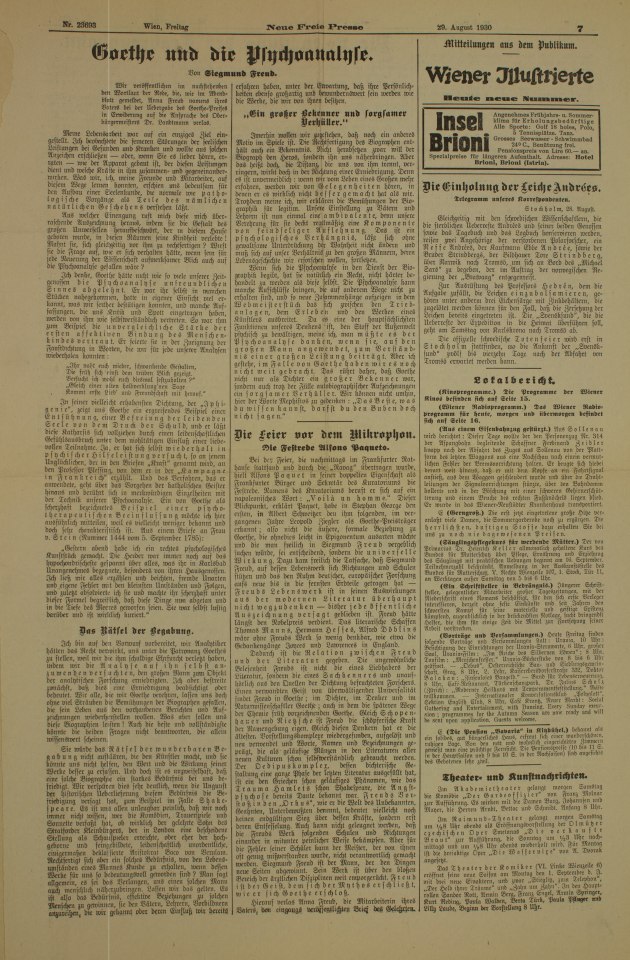

Goethe und die Psychoanalyse.

Von

Sigm. Freud

Wir veröffentlichen im nachstehenden

den Wortlaut der Rede, die, wie im Abend-

blatt gemeldet, Anna Freud namens ihres

Vaters bei der Uebergabe des Goethe-Preises

in Erwiderung auf die Ansprache des Ober-

bürgermeisters Dr. Landtmann verlas.

Meine Lebensarbeit war auf ein einziges Ziel ein-

gestellt. Ich beobachtete die feineren Störungen der seelischen

Leistungen bei Gesunden und Kranken und wollte aus solchen

Anzeichen erschließen — oder, wenn Sie es lieber hören, er-

raten — wie der Apparat gebaut ist, der diesen Leistungen

dient und welche Kräfte in ihm zusammen- und gegeneinander-

wirken. Was wir, ich, meine Freunde und Mitarbeiter, auf

diesem Wege lernen konnten, erschien uns bedeutsam für

den Aufbau einer Seelenkunde, die normale wie patho-

logische Vorgänge als Teile des nämlichen

natürlichen Geschehens verstehen läßt.

Aus welcher Einengung ruft mich diese mich über-

raschende Auszeichnung heraus, indem sie die Gestalt des

großen Unbeseelten heraufbeschwört, der in diesem Hause

geboren wurde, in diesen Räumen seine Kindheit verlebte!

Mahnt sie, sich gleichzeitig vor ihm zu rechtfertigen? Wirft

sie die Frage auf, wie er sich verhalten hätte, wenn fern für

jede Neuerung der Wissenschaft aufmerksamer Blick auch auf

die Psychoanalyse gefallen wäre?

Ich denke, Goethe hätte nicht wie so viele unserer Zeit-

genossen die Psychoanalyse unfreundlichen

Sinnes abgelehnt. Er war ihr selbst in manchen

Stücken nahegekommen, hatte in eigener Einsicht viel er-

kannt, was wir seither bestätigen konnten, und manche Auf-

fassungen, die uns Kritik und Spott eingetragen haben,

werden von ihm wie selbstverständlich vertreten. So war ihm

zum Beispiel die unvergleichliche Stärke der

ersten affektiven Bindung des Menschen-

kindes vertraut. Er feierte sie in der Zueignung der

Faustdichtung in Worten, die wir für jede unserer Analysen

wiederholen konnten:

„Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten,

Die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt.

Versucht ich wohl euch diesmal festzuhalten?“

„Gleich einer alten halbverklung'nen Sage

Kommt erste Lieb' und Freundschaft mit herauf.“

In seiner vielleicht erhabensten Dichtung, der „Iphi-

genie“, zeigt uns Goethe ein ergreifendes Beispiel einer

Entsühnung, einer Befreiung der leidenden

Seele von dem Druck der Schuld, und er läßt

diese Katharsis sich vollziehen durch einen leidenschaftlichen

Gefühlsausbruch unter dem wohlthätigen Einfluß einer liebe-

vollen Teilnahme. Ja, er hat sich selbst wiederholt in

psychischer Hilfeleistung versucht, so an jenem

Unglücklichen, der in den Briefen „Kraft“ genannt wird, an

den Professor Blessing, von dem er in der „Kampagne

in Frankreich“ erzählt. Und das Verfahren, das er

anwendete, geht über das Vorgehen der katholischen Geister

hinaus und berührt sich in merkwürdigen Einzelheiten mit

der Technik unserer Psychoanalyse. Ein von Goethe als

scherzhaft bezeichnetes Beispiel einer psycho-

therapeutischen Beeinflussung möchte ich hier

ausführlich mitteilen, weil es vielleicht weniger bekannt und

doch sehr charakteristisch ist. Aus einem Briefe an Frau

v. Stein (Nummer 1444 vom 5. September 1785):

„Gestern abend habe ich ein rechtes psychologisches

Kunststück gemacht. Die Herder war immer noch auf das

Hypochondrische gespannt über alles, was ihr in Karlsbad

Unangenehmes begegnete, besonders von ihren Hausgenossen.

Ich ließ mir alles erzählen und beichten, fremde Umarten

und eigene Fehler mit den kleinsten Umständen und Folgen,

und zulegt absolvierte ich sie und machte ihr scherzhaft unter

dieser Formel begreiflich, daß diese Dinge nun abgetan und

in die Tiefe des Meeres geworfen seien. Sie war selbst lustig

darüber und ist wirklich kuriert.“

Das Rätsel der Begabung.

Ich bin auf den Vorwurf vorbereitet, wir Analytiker

hätten das Recht verwirkt, uns unter die Patronanz Goethes

zu stellen, weil wir die ihm schuldige Ehrfurcht verletzt haben,

indem wir die Analyse auf ihn selbst an-

zuwendend versuchen, den großen Mann zum Objekt der

analytischen Forschung erniedrigten. Ich aber bestreite

zunächst, daß dies eine Erniedrigung beabsichtigt oder

bedeutet. Wir alle, die wir Goethe verehren, lassen uns doch

ohne viele Sträuben die Bemühungen der Biographen gefallen,

die sein Leben aus den vorhandenen Berichten und Auf-

zeichnungen wiederherstellen wollen. Was aber sollen uns

diese Biographien leisten? Auch die beste und vollständigste

könnte die beiden Fragen nicht beantworten, die allein

wissenswert scheinen.

Sie würde das Rätsel der wunderbaren Be-

gabung nicht aufklären, die den Künstler macht, und sie

könnte uns nicht helfen, den Wert und die Wirkung seiner

Werke besser zu erfassen. Und doch ist es unzweifelhaft, daß

eine solche Biographie ein starkes Bedürfnis bei uns be-

friedigt. Wir verspüren dies sehr deutlich, wenn die Unzucht

der historischen Ueberlieferung diesem Bedürfnis die Be-

friedigung versagt hat, zum Beispiel im Falle Shake-

speare. Es ist uns allen unleugbar peinlich, daß wir noch

immer nicht wissen, wer die Komödien, Trauerspiele und

Sonnette verfaßt hat, ob wirklich der gelehrte Sohn des

Stratforder Kleinbürgers, der in London eine bescheidene

Stellung als Schauspieler erreichte, oder eher der hoch-

geborene und feingebildete, leidenschaftlich unordentliche,

einigermaßen deklassierte Aristokrat Baco von Verulam.

Rechtfertigt sich aber ein solches Bedürfnis, von den Lebens-

umständen eines Mannes Kunde zu erhalten, wenn dessen

Werke für uns so bedeutungsvoll geworden sind? Man sagt

allgemein, es sei das Verlangen, uns einen solchen Mann

auch menschlich näherzubringen. Lassen wir das gelten. Es

ist also das Bedürfnis, effektive Beziehungen zu solchen

Menschen zu gewinnen, sie den Vätern, Lehrern, Vorbildern

anzureihen, die wir gekannt oder deren Einfluß wir bereits

erfahren haben, unter der Erwartung, daß ihre Persönlich-

keiten ebenso großartig und bewundernswert sein werden wie

die Werke, die wir von ihnen besitzen.

„Ein großer Bekenner und sorgsamer

Verhüller.“

Immerhin wollen wir zugestehen, daß noch ein anderes

Motiv im Spiele ist. Die Rechtfertigung des Biographen ent-

hält auch ein Bekenntnis. Nicht herabsetzen zwar will der

Biograph den Heroen, sondern ihn uns näherbringen. Aber

das heißt doch, die Distanz, die uns von ihm trennt, ver-

ringern, wirkt doch in der Richtung einer Erniedrigung. Denn

es ist unvermeidlich: wenn wir vom Leben eines Großen mehr

erfahren, werden wir von Gelegenheiten hören,

in denen er es wirklich nicht besser gemacht hat als wir.

Trotzdem meine ich, wir erklären die Bemühungen der bio-

graphik für legitim. Unsere Einstellung zu Mättern und

Lehrern ist nun einmal eine ambivalente, denn unsere

Verehrung für sie deckt regelmäßig eine Komponente

von feindseliger Ablehnung. Das ist ein

psychologisches Verhängnis, läßt sich ohne

gewaltsame Unterdrückung der Wahrheit nicht ändern und

muß sich auf unser Verhältnis zu den großen Männern, deren

Lebensgeschichte wir erforschen wollen, fortsetzen.

Wenn sich die Psychoanalyse in den Dienst der Bio-

graphik begibt, hat sie natürlich ein Recht, nicht härter be-

handelt zu werden als diese selbst. Die Psychoanalyse kann

manche Aufschlüsse bringen, die auf anderem Wege nicht zu

erhalten sind, und so neue Zusammenhänge aufzeigen in dem

Webmeisterstück das sich zwischen den Er-

anlagen, dem Erleben und den Werkenkeines

Künstlers ausbreitet. Da es eine der hauptsächlichsten

Funktionen unseres Denkens ist, den Stoff der Außen-

psychisch zu bewältigen, meine ich, man müßte es

Psychoanalyse danken, wenn sie, auf

großen Mann angewendet, zum Verständnis

einer großen Leistung beiträgt. Ab Motiv im

gestehe, im Falle von Goethe haben wir es

nicht weit gebracht. Das rührt daher, daß Goethe

nicht nur als Dichter ein großer Bekenner

sondern auch trotz der Fülle autobiographischer Aufzeichnun

ein sorgsamer Verhüller. Wir können nicht um

hier der Worte Mephistos zu gedenken: „Das Beste,

du wissen kannst, darfst du den Buben

nicht jagen.“

nfp&datum=19300829

7