S.

252

XVI.

TRIEBE und TRIEBSCHICKSALE*)Wir haben oftmals die Forderung vertreten gehört, daß eine

Wissenschaft über klaren und scharf definierten Grund-

begriffen aufgebaut sein soll. In Wirklichkeit beginnt keine

Wissenschaft mit solchen Definitionen, auch die exaktesten

nicht. Der richtige Anfang der wissenschaftlichen Tätigkeit

besteht vielmehr in der Beschreibung von Erscheinungen,

die dann weiterhin gruppiert, angeordnet und in Zusammen-

hänge eingetragen werden. Schon bei der Beschreibung kann

man es nicht vermeiden, gewisse abstrakte Ideen auf das

Material anzuwenden, die man irgendwoher, gewiß nicht aus

der neuen Erfahrung allein, herbeiholt. Noch unentbehrlicher

sind solche Ideen – die späteren Grundbegriffe der Wissen-

schaft – bei der weiteren Verarbeitung des Stoffes. Sie

müssen zunächst ein gewisses Maß von Unbestimmtheit an

sich tragen; von einer klaren Umzeichnung ihres Inhaltes

kann keine Rede sein. Solange sie sich in diesem Zustande

befinden, verständigt man sich über ihre Bedeutung durch

den wiederholten Hinweis auf das Erfahrungsmaterial, dem

sie entnommen scheinen, das aber in Wirklichkeit ihnen un-

terworfen wird. Sie haben also strenge genommen den Cha-

rakter von Konventionen, wobei aber alles darauf ankommt,

daß sie doch nicht willkürlich gewählt werden, sondern durch*)Intern. Zeitschr. für ärztl. Psychoanalyse III, 1915.

S.

253

bedeutsame Beziehungen zum empirischen Stoffe bestimmt

sind, die man zu erraten vermeint, noch ehe man sie er-

kennen und nachweisen kann. Erst nach gründlicherer Er-

forschung des betreffenden Erscheinungsgebietes kann man

auch dessen wissenschaftliche Grundbegriffe schärfer er-

fassen und sie fortschreitend so abändern, daß sie in großem

Umfange brauchbar und dabei durchaus widerspruchsfrei wer-

den. Dann mag es auch an der Zeit sein, sie in Definitionen

zu bannen. Der Fortschritt der Erkenntnis duldet aber auch

keine Starrheit der Definitionen. Wie das Beispiel der Physik

in glänzender Weise lehrt, erfahren auch die in Definitionen

festgelegten „Grundbegriffe“ einen stetigen Inhaltswandel.Ein solcher konventioneller, vorläufig noch ziemlich

dunkler Grundbegriff, den wir aber in der Psychologie nicht

entbehren können, ist der des Triebes. Versuchen wir es,

ihn von verschiedenen Seiten her mit Inhalt zu erfüllen.Zunächst von Seiten der Physiologie. Diese hat uns den

Begriff des Reizes und das Reflexschema gegeben, dem-

zufolge ein von außen her an das lebende Gewebe (der Nerven-

substanz) gebrachter Reiz durch Aktion nach außen abge-

führt wird. Diese Aktion wird dadurch zweckmäßig, daß sie

die gereizte Substanz der Einwirkung des Reizes entzieht,

aus dem Bereich der Reizwirkung entrückt.Wie verhält sich nun der „Trieb“ zum „Reiz“? Es hin-

dert uns nichts, den Begriff des Triebes unter den des Reizes

zu subsummieren: der Trieb sei ein Reiz für das Psychische.

Aber wir werden sofort davor gewarnt, Trieb und psychischen

Reiz gleichzusetzen. Es gibt offenbar für das Psychische

noch andere Reize als die Triebreize, solche, die sich den

physiologischen Reizen weit ähnlicher benehmen. Wenn z. B.

ein starkes Licht auf das Auge fällt, so ist das kein Triebreiz;S.

254

wohl aber, wenn sich die Austrocknung der Schlund-

schleimhaut fühlbar macht oder die Anätzung der Magen-

schleimhaut.*)Wir haben nun Material für die Unterscheidung von

Triebreiz und anderem (physiologischem) Reiz, der auf das

Seelische einwirkt, gewonnen. Erstens: Der Triebreiz stammt

nicht aus der Außenwelt, sondern aus dem Innern des Orga-

nismus selbst. Er wirkt darum auch anders auf das Seelische

und erfordert zu seiner Beseitigung andere Aktionen. Ferner:

Alles für den Reiz Wesentliche ist gegeben, wenn wir an-

nehmen, er wirke wie ein einmaliger Stoß; er kann dann

auch durch eine einmalige zweckmäßige Aktion erledigt wer-

den, als deren Typus die motorische Flucht vor der Reiz-

quelle hinzustellen ist. Natürlich können sich diese Stöße

auch wiederholen und summieren, aber das ändert nichts

an der Auffassung des Vorganges und an den Bedingungen

der Reizaufhebung. Der Trieb hingegen wirkt nie wie

eine momentane Stoßkraft, sondern immer wie eine

konstante Kraft. Da er nicht von außen, sondern vom Körper-

innern her angreift, kann auch keine Flucht gegen ihn nützen.

Wir heißen den Triebreiz besser „Bedürfnis“; was dieses

Bedürfnis aufhebt, ist die „Befriedigung“. Sie kann nur

durch eine zielgerechte (adäquate) Veränderung der inneren

Reizquelle gewonnen werden.Stellen wir uns auf den Standpunkt eines fast völlig

hilflosen, in der Welt noch unorientierten Lebewesens, welches

Reize in seiner Nervensubstanz auffängt. Dies Wesen wird

sehr bald in die Lage kommen, eine erste Unterscheidung

zu machen und eine erste Orientierung zu gewinnen. Es wird*)Vorausgesetzt nämlich, daß diese inneren Vorgänge die orga-

nischen Grundlagen der Bedürfnisse Durst und Hunger sind.S.

255

einerseits Reize verspüren, denen es sich durch eine Muskel-

aktion (Flucht) entziehen kann, diese Reize rechnet es zu

einer Außenwelt; anderseits aber auch noch Reize, gegen

welche eine solche Aktion nutzlos bleibt, die trotzdem ihren

konstant drängenden Charakter behalten; diese Reize sind

das Kennzeichen einer Innenwelt, der Beweis für Trieb-

bedürfnisse. Die wahrnehmende Substanz des Lebewesens

wird so an der Wirksamkeit ihrer Muskeltätigkeit einen An-

haltspunkt gewonnen haben, um ein „außen“ von einem

„innen“ zu scheiden.Wir finden also das Wesen des Triebes zunächst in

seinen Hauptcharakteren, der Herkunft von Reizquellen im

Innern des Organismus, dem Auftreten als konstante Kraft,

und leiten davon eines seiner weiteren Merkmale, seine Un-

bezwingbarkeit durch Fluchtaktionen ab. Während dieser

Erörterungen mußte uns aber etwas auffallen, was uns ein

weiteres Eingeständnis abnötigt. Wir bringen nicht nur ge-

wisse Konventionen als Grundbegriffe an unser Erfahrungs-

material heran, sondern bedienen uns auch mancher kompli-

zierter Voraussetzungen, um uns bei der Bearbeitung

der psychologischen Erscheinungswelt leiten zu lassen. Die

wichtigste dieser Voraussetzungen haben wir bereits an-

geführt; es erübrigt uns nur noch, sie ausdrücklich hervorzuheben.

Sie ist biologischer Natur, arbeitet mit dem Begriff der

Tendenz (eventuell der Zweckmäßigkeit) und lautet: Das

Nervensystem ist ein Apparat, dem die Funktion erteilt ist,

die anlangenden Reize wieder zu beseitigen, auf möglichst

niedriges Niveau herabzusetzen, oder der, wenn es nur mög-

lich wäre, sich überhaupt reizlos erhalten wollte. Nehmen

wir an der Unbestimmtheit dieser Idee vorläufig keinen An-

stoß und geben wir dem Nervensystem die Aufgabe – allgemeinS.

256

gesprochen: der Reizbewältigung. Wir sehen

dann, wie sehr die Einführung der Triebe das einfache phy-

siologische Reflexschema kompliziert. Die äußeren Reize

stellen nur die eine Aufgabe, sich ihnen zu entziehen, dies

geschieht dann durch Muskelbewegungen, von denen endlich

eine das Ziel erreicht und dann als die zweckmäßige zur er-

blichen Disposition wird. Die im Innern des Organismus ent-

stehenden Triebreize sind durch diesen Mechanismus nicht

zu erledigen. Sie stellen also weit höhere Anforderungen an

das Nervensystem, veranlassen es zu verwickelten, ineinander

greifenden Tätigkeiten, welche die Außenwelt so weit ver-

ändern, daß sie der inneren Reizquelle die Befriedigung bietet,

und nötigen es vor allem, auf seine ideale Absicht der Reiz-

fernhaltung zu verzichten, da sie eine unvermeidliche konti-

nuierliche Reizzufuhr unterhalten. Wir dürfen also wohl

schließen, daß sie, die Triebe, und nicht die äußeren Reize,

die eigentlichen Motoren der Fortschritte sind, welche das

so unendlich leistungsfähige Nervensystem auf seine gegen-

wärtige Entwicklungshöhe gebracht haben. Natürlich steht

nichts der Annahme im Wege, daß die Triebe selbst, wenig-

stens zum Teil, Niederschläge äußerer Reizwirkungen sind,

welche im Laufe der Phylogenese auf die lebende Substanz

verändernd einwirkten.Wenn wir dann finden, daß die Tätigkeit auch der höchst-

entwickelten Seelenapparate dem Lustprinzip unterliegt,

d. h. durch Empfindungen der Lust‑Unlustreihe automatisch

reguliert wird, so können wir die weitere Voraussetzung

schwerlich abweisen, daß diese Empfindungen die Art, wie

die Reizbewältigung vor sich geht, wiedergeben. Sicherlich

in dem Sinne, daß die Unlustempfindung mit Steigerung, die

Lustempfindung mit Herabsetzung des Reizes zu tun hat.S.

257

Die weitgehende Unbestimmtheit dieser Annahme wollen wir

aber sorgfältig festhalten, bis es uns etwa gelingt, die Art

der Beziehung zwischen Lust‑Unlust und den Schwankungen

der auf das Seelenleben wirkenden Reizgrößen zu erraten.

Es sind gewiß sehr mannigfache und nicht sehr einfache

solcher Beziehungen möglich.Wenden wir uns nun von der biologischen Seite her der

Betrachtung des Seelenlebens zu, so erscheint uns der „Trieb“

als ein Grenzbegriff zwischen Seelischem und Somatischem,

als psychischer Repräsentant der aus dem Körperinnern stam-

menden, in die Seele gelangenden Reize, als ein Maß der

Arbeitsanforderung, die dem Seelischen infolge seines Zu-

sammenhanges mit dem Körperlichen auferlegt ist.Wir können nun einige Termini diskutieren, welche im

Zusammenhang mit dem Begriffe Trieb gebraucht werden,

wie: Drang, Ziel, Objekt, Quelle des Triebes.Unter dem Drange eines Triebes versteht man dessen

motorisches Moment, die Summe von Kraft oder das Maß

von Arbeitsanforderung, das er repräsentiert. Der Charakter

des Drängenden ist eine allgemeine Eigenschaft der Triebe,

ja das Wesen derselben. Jeder Trieb ist ein Stück Aktivität;

wenn man lässigerweise von passiven Trieben spricht, kann

man nichts anderes meinen als Triebe mit passivem Ziele.Das Ziel eines Triebes ist allemal die Befriedigung, die

nur durch Aufhebung des Reizzustandes an der Triebquelle

erreicht werden kann. Aber wenn auch dies Endziel für jeden

Trieb unveränderlich bleibt, so können doch verschiedene

Wege zum gleichen Endziel führen, so daß sich mannigfache

nähere oder intermediäre Ziele für einen Trieb ergeben können,

die miteinander kombiniert oder gegeneinander vertauscht

werden. Die Erfahrung gestattet uns auch, von „zielgehemmten“S.

258

Trieben zu sprechen bei Vorgängen, die ein

Stück weit in der Richtung der Triebbefriedigung zugelassen

werden, dann aber eine Hemmung oder Ablenkung erfahren.

Es ist anzunehmen, daß auch mit solchen Vorgängen eine

partielle Befriedigung verbunden ist.Das Objekt des Triebes ist dasjenige, an welchem oder

durch welches der Trieb sein Ziel erreichen kann. Es ist

das variabelste am Triebe, nicht ursprünglich mit ihm ver-

knüpft, sondern ihm nur infolge seiner Eignung zur Ermög-

lichung der Befriedigung zugeordnet. Es ist nicht notwendig

ein fremder Gegenstand, sondern ebensowohl ein Teil des

eigenen Körpers. Es kann im Laufe der Lebensschicksale

des Triebes beliebig oft gewechselt werden; dieser Verschie-

bung des Triebes fallen die bedeutsamsten Rollen zu. Es kann

der Fall vorkommen, daß dasselbe Objekt gleichzeitig meh-

reren Trieben zur Befriedigung dient, nach Alf. Adler der

Fall der Triebverschränkung. Eine besonders innige

Bindung des Triebes an das Objekt wird als Fixierung

desselben hervorgehoben. Sie vollzieht sich oft in sehr

frühen Perioden der Triebentwicklung und macht der Beweg-

lichkeit des Triebes ein Ende, indem sie der Lösung intensiv

widerstrebt.Unter der Quelle des Triebes versteht man jenen soma-

tischen Vorgang in einem Organ oder Körperteil, dessen Reiz

im Seelenleben durch den Trieb repräsentiert ist. Es ist un-

bekannt, ob dieser Vorgang regelmäßig chemischer Natur ist

oder auch der Entbindung anderer, z. B. mechanischer Kräfte

entsprechen kann. Das Studium der Triebquellen gehört der

Psychologie nicht mehr an; obwohl die Herkunft aus der

somatischen Quelle das schlechtweg Entscheidende für den

Trieb ist, wird er uns im Seelenleben doch nicht anders alsS.

259

durch seine Ziele bekannt. Die genauere Erkenntnis der Trieb-

quellen ist für die Zwecke der psychologischen Forschung

nicht durchwegs erforderlich. Manchmal ist der Rückschluß

aus den Zielen des Triebes auf dessen Quellen gesichert.Soll man annehmen, daß die verschiedenen aus dem

Körperlichen stammenden, auf das Seelische wirkenden

Triebe auch durch verschiedene Qualitäten ausgezeichnet

sind und darum in qualitativ verschiedener Art sich im

Seelenleben benehmen? Es scheint nicht gerechtfertigt; man

reicht vielmehr mit der einfacheren Annahme aus, daß die

Triebe alle qualitativ gleichartig sind und ihre Wirkung nur

den Erregungsgrößen, die sie führen, verdanken, vielleicht

noch gewissen Funktionen dieser Quantität. Was die psy-

chischen Leistungen der einzelnen Triebe voneinander unter-

scheidet, läßt sich auf die Verschiedenheit der Triebquellen

zurückführen. Es kann allerdings erst in einem späteren Zu-

sammenhange klargelegt werden, was das Problem der Trieb-

qualität bedeutet.Welche Triebe darf man aufstellen und wie viele? Da-

bei ist offenbar der Willkür ein weiter Spielraum gelassen.

Man kann nichts dagegen einwenden, wenn jemand den Be-

griff eines Spieltriebes, Destruktionstriebes, Geselligkeits-

triebes in Anwendung bringt, wo der Gegenstand es fordert

und die Beschränkung der psychologischen Analyse es zu-

läßt. Man sollte aber die Frage nicht außer acht lassen,

ob diese einerseits so sehr spezialisierten Triebmotive nicht

eine weitere Zerlegung in der Richtung nach den Triebquellen

gestatten, so daß nur die weiter nicht zerlegbaren Urtriebe

eine Bedeutung beanspruchen können.Ich habe vorgeschlagen, von solchen Urtrieben zwei

Gruppen zu unterscheiden, die der Ich- oder SelbsterhaltungstriebeS.

260

und die der Sexualtriebe. Dieser

Aufstellung kommt aber nicht die Bedeutung einer notwen-

digen Voraussetzung zu, wie z. B. der Annahme über die bio-

logische Tendenz des seelischen Apparates (s. o.); sie ist

eine bloße Hilfskonstruktion, die nicht länger festgehalten

werden soll, als sie sich nützlich erweist, und deren Ersetzung

durch eine andere an den Ergebnissen unserer beschreibenden

und ordnenden Arbeit wenig ändern wird. Der Anlaß zu

dieser Aufstellung hat sich aus der Entwicklungsgeschichte

der Psychoanalyse ergeben, welche die Psychoneurosen, und

zwar die als „Übertragungsneurosen“ zu bezeichnende Gruppe

derselben (Hysterie und Zwangsneurose) zum ersten Objekt

nahm und an ihnen zur Einsicht gelangte, daß ein Konflikt

zwischen den Ansprüchen der Sexualität und denen des Ichs

an der Wurzel jeder solchen Affektion zu finden sei. Es ist

immerhin möglich, daß ein eindringendes Studium der an-

deren neurotischen Affektionen (vor allem der narzißtischen

Psychoneurosen: der Schizophrenien) zu einer Abänderung

dieser Formel und somit zu einer anderen Gruppierung der

Urtriebe nötigen wird. Aber gegenwärtig kennen wir diese

neue Formel nicht und haben auch noch kein Argument ge-

funden, welches der Gegenüberstellung von Ich‑ und Sexual-

trieben ungünstig wäre.Es ist mir überhaupt zweifelhaft, ob es möglich sein

wird, auf Grund der Bearbeitung des psychologischen Ma-

terials entscheidende Winke zur Scheidung und Klassifizie-

rung der Triebe zu gewinnen. Es erscheint vielmehr notwen-

dig, zum Zwecke dieser Bearbeitung bestimmte Annahmen

über das Triebleben an das Material heranzubringen, und es

wäre wünschenswert, daß man diese Annahmen einem an-

deren Gebiete entnehmen könnte, um sie auf die PsychologieS.

261

zu übertragen. Was die Biologie hiefür leistet, läuft der

Sonderung von Ich‑ und Sexualtrieben gewiß nicht zuwider.

Die Biologie lehrt, daß die Sexualität nicht gleichzustellen

ist den anderen Funktionen des Individuums, da ihre Ten-

denzen über das Individuum hinausgehen und die Produktion

neuer Individuen, also die Erhaltung der Art, zum Inhalt

haben. Sie zeigt uns ferner, daß zwei Auffassungen des Ver-

hältnisses zwischen Ich und Sexualität wie gleichberechtigt

nebeneinanderstehen, die eine, nach welcher das Individuum

die Hauptsache ist und die Sexualität als eine seiner Be-

tätigungen, die Sexualbefriedigung als eines seiner Bedürf-

nisse wertet, und eine andere, derzufolge das Individuum ein

zeitweiliger und vergänglicher Anhang an das quasi unsterb-

liche Keimplasma ist, welches ihm von der Generation an-

vertraut wurde. Die Annahme, daß sich die Sexualfunktion

durch einen besonderen Chemismus von den anderen Körper-

vorgängen scheidet, bildet, soviel ich weiß, auch eine Voraus-

setzung der Ehrlichschen biologischen Forschung.Da das Studium des Trieblebens vom Bewußtsein her

kaum übersteigbare Schwierigkeiten bietet, bleibt die psycho-

analytische Erforschung der Seelenstörungen die Hauptquelle

unserer Kenntnis. Ihrem Entwicklungsgang entsprechend hat

uns aber die Psychoanalyse bisher nur über die Sexualtriebe

einigermaßen befriedigende Auskünfte bringen können, weil

sie gerade nur diese Triebgruppe an den Psychoneurosen wie

isoliert beobachten konnte. Mit der Ausdehnung der Psycho-

analyse auf die anderen neurotischen Affektionen wird ge-

wiß auch unsere Kenntnis der Ichtriebe begründet werden,

obwohl es vermessen erscheint, auf diesem weiteren For-

schungsgebiete ähnlich günstige Bedingungen für die Beob-

achtung zu erwarten.S.

262

Zu einer allgemeinen Charakteristik der Sexualtriebe

kann man folgendes aussagen: Sie sind zahlreich, entstam-

men vielfältigen organischen Quellen, betätigen sich zunächst

unabhängig voneinander und werden erst spät zu einer mehr

oder minder vollkommenen Synthese zusammengefaßt. Das

Ziel, das jeder von ihnen anstrebt, ist die Erreichung der

Organlust; erst nach vollzogener Synthese treten sie in

den Dienst der Fortpflanzungsfunktion, womit sie dann

als Sexualtriebe allgemein kenntlich werden. Bei ihrem er-

sten Auftreten lehnen sie sich zuerst an die Erhaltungstriebe

an, von denen sie sich erst allmählich ablösen, folgen auch

bei der Objektfindung den Wegen, die ihnen die Ichtriebe

weisen. Ein Anteil von ihnen bleibt den Ichtrieben zeitlebens

gesellt und stattet diese mit libidinösen Komponenten

aus, welche während der normalen Funktion leicht übersehen

und erst durch die Erkrankung klargelegt werden. Sie sind

dadurch ausgezeichnet, daß sie in großem Ausmaße vika-

riierend füreinander eintreten und leicht ihre Objekte wech-

seln können. Infolge der letztgenannten Eigenschaften sind

sie zu Leistungen befähigt, die weitab von ihren ursprüng-

lichen Zielhandlungen liegen. (Sublimierung.)Die Untersuchung, welche Schicksale Triebe im Laufe

der Entwicklung und des Lebens erfahren können, werden

wir auf die uns besser bekannten Sexualtriebe einschränken

müssen. Die Beobachtung lehrt uns als solche Triebschicksale

folgende kennen:Die Verkehrung ins Gegenteil.

Die Wendung gegen die eigene Person.

Die Verdrängung.

Die Sublimierung.

S.

263

Da ich die Sublimierung hier nicht zu behandeln gedenke,

die Verdrängung aber ein besonderes Kapitel beansprucht,

erübrigt uns nur Beschreibung und Diskussion der beiden

ersten Punkte. Mit Rücksicht auf Motive, welche einer

direkten Fortsetzung der Triebe entgegenwirken, kann man

die Triebschicksale auch als Arten der Abwehr gegen die

Triebe darstellen.Die Verkehrung ins Gegenteil löst sich bei näherem

Zusehen in zwei verschiedene Vorgänge auf, in die Wen-

dung eines Triebes von der Aktivität zur Passivität

und in die inhaltliche Verkehrung. Beide Vorgänge

sind, weil wesensverschieden, auch gesondert zu behandeln.Beispiele für den ersteren Vorgang ergeben die Gegen-

satzpaare Sadismus‑Masochismus und Schaulust‑Exhibition.

Die Verkehrung betrifft nur die Ziele des Triebes; für das

aktive Ziel: quälen, beschauen, wird das passive: gequält

werden, beschaut werden eingesetzt. Die inhaltliche Ver-

kehrung findet sich in dem einen Falle der Verwandlung

des Liebens in ein Hassen.Die Wendung gegen die eigene Person wird uns

durch die Erwägung nahegelegt, daß der Masochismus ja ein

gegen das eigene Ich gewendeter Sadismus ist, die Exhibition

das Beschauen des eigenen Körpers mit einschließt. Die ana-

lytische Beobachtung läßt auch keinen Zweifel daran be-

stehen, daß der Masochist das Wüten gegen seine Person,

der Exhibitionist das Entblößen derselben mitgenießt. Das

Wesentliche an dem Vorgang ist also der Wechsel des

Objektes bei ungeändertem Ziel.Es kann uns indes nicht entgehen, daß Wendung gegen

die eigene Person und Wendung von der Aktivität zur Passi-

vität in diesen Beispielen zusammentreffen oder zusammenfallen.S.

264

Zur Klarstellung der Beziehungen wird eine gründ-

lichere Untersuchung unerläßlich.Beim Gegensatzpaar Sadismus‑Masochismus kann man

den Vorgang folgendermaßen darstellen:a) Der Sadismus besteht in Gewalttätigkeit, Macht-

betätigung gegen eine andere Person als Objekt.b) Dieses Objekt wird aufgegeben und durch die eigene

Person ersetzt. Mit der Wendung gegen die eigene Person

ist auch die Verwandlung des aktiven Triebzieles in ein

passives vollzogen.c) Es wird neuerdings eine fremde Person als Objekt

gesucht, welche infolge der eingetretenen Zielverwandlung

die Rolle des Subjekts übernehmen muß.Fall c ist der des gemeinhin so genannten Masochismus.

Die Befriedigung erfolgt auch bei ihm auf dem Wege des

ursprünglichen Sadismus, indem sich das passive Ich phan-

tastisch in seine frühere Stelle versetzt, die jetzt dem frem-

den Subjekt überlassen ist. Ob es auch eine direktere maso-

chistische Befriedigung gibt, ist durchaus zweifelhaft. Ein

ursprünglicher Masochismus, der nicht auf die beschriebene

Art aus dem Sadismus entstanden wäre, scheint nicht vor-

zukommen. Daß die Annahme der Stufe b nicht überflüssig

ist, geht wohl aus dem Verhalten des sadistischen Triebes

bei der Zwangsneurose hervor. Hier findet sich die Wen-

dung gegen die eigene Person ohne die Passivität gegen eine

neue. Die Verwandlung geht nur bis zur Stufe b. Aus der

Quälsucht wird Selbstquälerei, Selbstbestrafung, nicht Maso-

chismus. Das aktive Verbum wandelt sich nicht in das Passi-

vum, sondern in ein reflexives Medium.Die Auffassung des Sadismus wird auch durch den Um-

stand beeinträchtigt, daß dieser Trieb neben seinem allgemeinenS.

265

Ziel (vielleicht besser: innerhalb desselben) eine

ganz spezielle Zielhandlung anzustreben scheint. Neben der

Demütigung, Überwältigung, die Zufügung von Schmerzen.

Nun scheint die Psychoanalyse zu zeigen, daß das Schmerz-

zufügen unter den ursprünglichen Zielhandlungen des Trie-

bes keine Rolle spielt. Das sadistische Kind zieht die Zu-

fügung von Schmerzen nicht in Betracht und beabsichtigt

sie nicht. Wenn sich aber einmal die Umwandlung in Maso-

chismus vollzogen hat, eignen sich die Schmerzen sehr

wohl, ein passives masochistisches Ziel abzugeben, denn wir

haben allen Grund anzunehmen, daß auch die Schmerz‑ wie

andere Unlustempfindungen auf die Sexualerregung über-

greifen und einen lustvollen Zustand erzeugen, um dessent-

willen man sich auch die Unlust des Schmerzes gefallen

lassen kann. Ist das Empfinden von Schmerzen einmal ein

masochistisches Ziel geworden, so kann sich rückgreifend

auch das sadistische Ziel, Schmerzen zuzufügen, ergeben, die

man, während man sie anderen erzeugt, selbst masochistisch

in der Identifizierung mit dem leidenden Objekt genießt.

Natürlich genießt man in beiden Fällen nicht den Schmerz

selbst, sondern die ihn begleitende Sexualerregung, und dies

dann als Sadist besonders bequem. Das Schmerzgenießen

wäre also ein ursprünglich masochistisches Ziel, das aber nur

beim ursprünglich Sadistischen zum Triebziele werden kann.Der Vollständigkeit zuliebe füge ich an, daß das Mitleid

nicht als ein Ergebnis der Triebverwandlung beim

Sadismus beschrieben werden kann, sondern die Auffassung

einer Reaktionsbildung gegen den Trieb (über den Un-

terschied s. später) erfordert.Etwas andere und einfachere Ergebnisse liefert die Un-

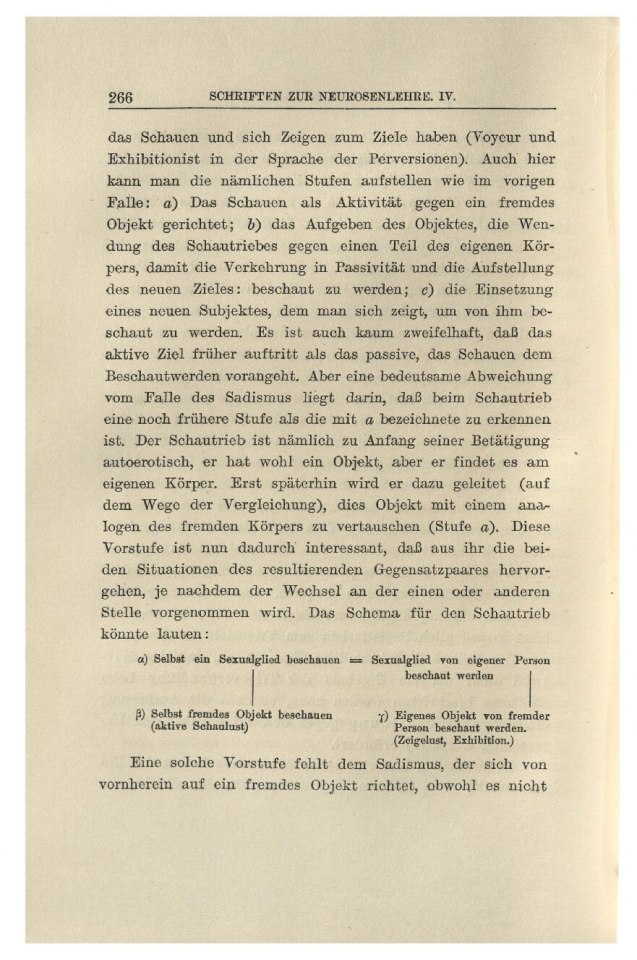

tersuchung eines anderen Gegensatzpaares, der Triebe, dieS.

266

das Schauen und Sichzeigen zum Ziele haben. (Voyeur und

Exhibitionist in der Sprache der Perversionen). Auch hier

kann man die nämlichen Stufen aufstellen wie im vorigen

Falle: a) Das Schauen als Aktivität gegen ein fremdes

Objekt gerichtet; b) das Aufgeben des Objektes, die Wen-

dung des Schautriebes gegen einen Teil des eigenen Kör-

pers, damit die Verkehrung in Passivität und die Aufstellung

des neuen Zieles: beschaut zu werden; c) die Einsetzung

eines neuen Subjektes, dem man sich zeigt, um von ihm be-

schaut zu werden. Es ist auch kaum zweifelhaft, daß das

aktive Ziel früher auftritt als das passive, das Schauen dem

Beschautwerden vorangeht. Aber eine bedeutsame Abweichung

vom Falle des Sadismus liegt darin, daß beim Schautrieb

eine noch frühere Stufe als die mit a bezeichnete zu erkennen

ist. Der Schautrieb ist nämlich zu Anfang seiner Betätigung

autoerotisch, er hat wohl ein Objekt, aber er findet es am

eigenen Körper. Erst späterhin wird er dazu geleitet (auf

dem Wege der Vergleichung), dies Objekt mit einem ana-

logen des fremden Körpers zu vertauschen (Stufe a). Diese

Vorstufe ist nun dadurch interessant, daß aus ihr die bei-

den Situationen des resultierenden Gegensatzpaares hervor-

gehen, je nachdem der Wechsel an der einen oder anderen

Stelle vorgenommen wird. Das Schema für den Schautrieb

könnte lauten:α) Selbst ein Sexualglied beschauen = Sexualglied von eigener Person

beschaut werden| | β) Selbst fremdes Objekt beschauen

(aktive Schaulust)γ) Eigenes Objekt von fremder

Person beschaut werden.

(Zeigelust, Exhibition).Eine solche Vorstufe fehlt dem Sadismus, der sich von

vornherein auf ein fremdes Objekt richtet, obwohl es nichtS.

267

gerade widersinnig wäre, sie aus den Bemühungen des Kin-

des, das seiner eigenen Glieder Herr werden will, zu kon-

struieren.Für beide hier betrachteten Triebbeispiele gilt die Be-

merkung, daß die Triebverwandlung durch Verkehrung der

Aktivität in Passivität und Wendung gegen die eigene Person

eigentlich niemals am ganzen Betrag der Triebregung vor-

genommen wird. Die ältere, aktive Triebrichtung bleibt in

gewissem Ausmaße neben der jüngeren passiven bestehen,

auch wenn der Prozeß der Triebumwandlung sehr ausgiebig

ausgefallen ist. Die einzig richtige Aussage über den Schau-

trieb müßte lauten, daß alle Entwicklungsstufen des Triebes,

die autoerotische Vorstufe wie die aktive und passive End-

gestaltung nebeneinander bestehen bleiben, und diese Be-

hauptung wird evident, wenn man anstatt der Triebhandlun-

gen den Mechanismus der Befriedigung zur Grundlage seines

Urteiles nimmt. Vielleicht ist übrigens noch eine andere

Auffassungs‑ und Darlegungsweise gerechtfertigt. Man kann

sich jedes Triebleben in einzelne zeitlich geschiedene und

innerhalb der (beliebigen) Zeiteinheit gleichartige Schübe

zerlegen, die sich etwa zueinander verhalten wie sukzessive

Lavaeruptionen. Dann kann man sich etwa vorstellen, die

erste und ursprünglichste Trieberuption setze sich ungeän-

dert fort und erfahre überhaupt keine Entwicklung. Ein

nächster Schub unterliege von Anfang an einer Veränderung,

etwa der Wendung zur Passivität, und addiere sich nun mit

diesem neuen Charakter zum früheren hinzu usw. Überblickt

man dann die Triebregung von ihrem Anfang an bis zu einem

gewissen Haltepunkt, so muß die beschriebene Sukzession der

Schübe das Bild einer bestimmten Entwicklung des Trie-

bes ergeben.S.

268

Die Tatsache, daß zu jener späteren Zeit der Ent-

wicklung neben einer Triebregung ihr (passiver) Gegensatz

zu beobachten ist, verdient die Hervorhebung durch den

trefflichen, von Bleuler eingeführten Namen: Ambivalenz.Die Triebentwicklung wäre unserem Verständnis durch

den Hinweis auf die Entwicklungsgeschichte des Triebes

und die Permanenz der Zwischenstufen nahe gerückt. Das

Ausmaß der nachweisbaren Ambivalenz wechselt erfahrungs-

gemäß in hohem Grade bei Individuen, Menschengruppen

oder Rassen. Eine ausgiebige Triebambivalenz bei einem

heute Lebenden kann als archaisches Erbteil aufgefaßt wer-

den, da wir Grund zur Annahme haben, der Anteil der un-

verwandelten aktiven Regungen am Triebleben sei in Ur-

zeiten größer gewesen als durchschnittlich heute.Wir haben uns daran gewöhnt, die frühe Entwicklungs-

phase des Ichs, während welcher dessen Sexualtriebe sich

autoerotisch befriedigen, Narzißmus zu heißen, ohne zu-

nächst die Beziehung zwischen Autoerotismus und Narziß-

mus in Diskussion zu ziehen. Dann müssen wir von der

Vorstufe des Schautriebes, auf der die Schaulust den eigenen

Körper zum Objekt hat, sagen, sie gehöre dem Narzißmus

an, sei eine narzißtische Bildung. Aus ihr entwickel sich

der aktive Schautrieb, indem er den Narzißmus verläßt, der

passive Schautrieb halte aber das narzißtische Objekt fest.

Ebenso bedeute die Umwandlung des Sadismus in Maso-

chismus eine Rückkehr zum narzißtischen Objekt, während

in beiden Fällen das narzißtische Subjekt durch Identifizie-

rung mit einem anderen fremden Ich vertauscht wird. Mit

Rücksichtnahme auf die konstruierte narzißtische Vorstufe

des Sadismus nähern wir uns so der allgemeineren Einsicht,S.

269

daß die Triebschicksale der Wendung gegen das eigene Ich

und der Verkehrung von Aktivität in Passivität von der nar-

zißtischen Organisation des Ichs abhängig sind und den

Stempel dieser Phase an sich tragen. Sie entsprechen viel-

leicht den Abwehrversuchen, die auf höheren Stufen der

Ichentwicklung mit anderen Mitteln durchgeführt werden.Wir besinnen uns hier, daß wir bisher nur die zwei

Triebgegensatzpaare: Sadismus‑Masochismus und Schau-

lust‑Zeigelust in Erörterung gezogen haben. Es sind dies

die bestbekannten ambivalent auftretenden Sexualtriebe. Die

anderen Komponenten der späteren Sexualfunktion sind der

Analyse noch nicht genug zugänglich geworden, um sie in

ähnlicher Weise diskutieren zu können. Wir können von

ihnen allgemein aussagen, daß sie sich autoerotisch be-

tätigen, d. h., ihr Objekt verschwindet gegen das Organ, das

ihre Quelle ist, und fällt in der Regel mit diesem zusammen.

Das Objekt des Schautriebes, obwohl auch zuerst ein Teil

des eigenen Körpers, ist doch nicht das Auge selbst, und

beim Sadismus weist die Organquelle, wahrscheinlich die

aktionsfähige Muskulatur, direkt auf ein anderes Objekt, sei

es auch am eigenen Körper, hin. Bei den autoerotischen Trie-

ben ist die Rolle der Organquelle so ausschlaggebend, daß

nach einer ansprechenden Vermutung von P. Federn und

L. Jekels*) Form und Funktion des Organs über die Akti-

vität und Passivität des Triebzieles entscheiden.Die Verwandlung eines Triebes in sein (materielles) Ge-

genteil wird nur in einem Falle beobachtet, bei der Umsetzung

von Liebe und Haß. Da diese beiden besonders häufig

gleichzeitig auf dasselbe Objekt gerichtet vorkommen, ergibt*)Diese Zeitschr. I., 1913.

S.

270

diese Koexistenz auch das bedeutsamste Beispiel einer Ge-

fühlsambivalenz.Der Fall von Liebe und Haß erwirbt ein besonderes

Interesse durch den Umstand, daß er der Einreihung in

unsere Darstellung der Triebe widerstrebt. Man kann an der

innigsten Beziehung zwischen diesen beiden Gefühlsgegen-

sätzen und dem Sexualleben nicht zweifeln, muß sich aber

natürlich dagegen sträuben, das Lieben etwa als einen be-

sonderen Partialtrieb der Sexualität wie die anderen aufzu-

fassen. Man möchte eher das Lieben als den Ausdruck der

ganzen Sexualstrebung ansehen, kommt aber auch damit nicht

zurecht und weiß nicht, wie man ein materielles Gegenteil

dieser Strebung verstehen soll.Das Lieben ist nicht nur eines, sondern dreier Gegen-

sätze fähig. Außer dem Gegensatz: lieben‑hassen gibt es

den anderen: lieben‑geliebt werden, und überdies setzen

sich lieben und hassen zusammengenommen dem Zustande

der Indifferenz oder Gleichgültigkeit entgegen. Von diesen

drei Gegensätzen entspricht der zweite, der von lieben‑

geliebt werden, durchaus der Wendung von der Aktivität

zur Passivität und läßt auch die nämliche Zurückführung

auf eine Grundsituation wie beim Schautrieb zu. Diese heißt:

sich selbst lieben, was für uns die Charakteristik des

Narzißmus ist. Je nachdem nun das Objekt oder das Subjekt

gegen ein fremdes vertauscht wird, ergibt sich die aktive

Zielstrebung des Liebens oder die passive des Geliebtwerdens,

von denen die letztere dem Narzißmus nahe verbleibt.Vielleicht kommt man dem Verständnis der mehrfachen

Gegenteile des Liebens näher, wenn man sich besinnt, daß

das seelische Leben überhaupt von drei Polaritäten be-

herrscht wird, den Gegensätzen von:S.

271

Subjekt (Ich)‑Objekt (Außenwelt).

Lust‑Unlust.

Aktiv‑Passiv.

Der Gegensatz von Ich‑Nicht‑Ich (Außen), (Subjekt‑

Objekt), wird dem Einzelwesen, wie wir bereits erwähnt haben,

frühzeitig aufgedrängt durch die Erfahrung, daß es Außen-

reize durch seine Muskelaktion zum Schweigen bringen kann,

gegen Triebreize aber wehrlos ist. Er bleibt vor allem in

der intellektuellen Betätigung souverän und schafft die Grund-

situation für die Forschung, die durch kein Bemühen abge-

ändert werden kann. Die Polarität von Lust‑Unlust haftet

an einer Empfindungsreihe, deren unübertroffene Bedeutung

für die Entscheidung unserer Aktionen (Wille) bereits be-

tont worden ist. Der Gegensatz von Aktiv‑Passiv ist nicht

mit dem von Ich‑Subjekt – Außen‑Objekt zu verwechseln. Das

Ich verhält sich passiv gegen die Außenwelt, insoweit es

Reize von ihr empfängt, aktiv, wenn es auf dieselben reagiert.

Zu ganz besonderer Aktivität gegen die Außenwelt wird es

durch seine Triebe gezwungen, so daß man unter Hervor-

hebung des Wesentlichen sagen könnte: Das Ich‑Subjekt sei

passiv gegen die äußeren Reize, aktiv durch seine eigenen

Triebe. Der Gegensatz Aktiv‑Passiv verschmilzt späterhin

mit dem von Männlich‑Weiblich, der, ehe dies geschehen

ist, keine psychologische Bedeutung hat. Die Verlötung der

Aktivität mit der Männlichkeit, der Passivität mit der Weib-

lichkeit tritt uns nämlich als biologische Tatsache entgegen;

sie ist aber keineswegs so regelmäßig durchgreifend und aus-

schließlich, wie wir anzunehmen geneigt sind.Die drei seelischen Polaritäten gehen die bedeutsamsten

Verknüpfungen miteinander ein. Es gibt eine psychische Ur-

situation, in welcher zwei derselben zusammentreffen. DasS.

272

Ich findet sich ursprünglich, zu allem Anfang des Seelen-

lebens, triebbesetzt und zum Teil fähig, seine Triebe an sich

selbst zu befriedigen. Wir heißen diesen Zustand den des

Narzißmus, die Befriedigungsmöglichkeit die autoerotische.*)

Die Außenwelt ist derzeit nicht mit Interesse (allgemein ge-

sprochen) besetzt und für die Befriedigung gleichgültig. Es

fällt also um diese Zeit das Ich-Subjekt mit dem Lustvollen,

die Außenwelt mit dem Gleichgültigen (eventuell als Reiz-

quelle Unlustvollen) zusammen. Definieren wir zunächst das

Lieben als die Relation des Ichs zu seinen Lustquellen, so

erläutert die Situation, in der es nur sich selbst liebt und

gegen die Welt gleichgültig ist, die erste der Gegensatz-

beziehungen, in denen wir das „Lieben“ gefunden haben.Das Ich bedarf der Außenwelt nicht, insofern es auto-

erotisch ist, es bekommt aber Objekte aus ihr infolge der

Erlebnisse der Icherhaltungstriebe und kann doch nicht um-

hin, innere Triebreize als unlustvoll für eine Zeit zu ver-

spüren. Unter der Herrschaft des Lustprinzips vollzieht sich

nun in ihm eine weitere Entwicklung. Es nimmt die dar-

gebotenen Objekte, insofern sie Lustquellen sind, in sein Ich

auf, introjiziert sich dieselben (nach dem Ausdrucke

Ferenczis) und stößt anderseits von sich aus, was ihm im*)Ein Anteil der Sexualtriebe ist, wie wir wissen, dieser auto-

erotischen Befriedigung fähig, eignet sich also zum Träger der nach-

stehend geschilderten Entwicklung unter der Herrschaft des Lustprinzips.

Die Sexualtriebe, welche von vornherein ein Objekt fordern, und die

autoerotisch niemals zu befriedigenden Bedürfnisse der Ichtriebe stören

natürlich diesen Zustand und bereiten die Fortschritte vor. Ja, der nar-

zißtische Urzustand könnte nicht jene Entwicklung nehmen, wenn nicht

jedes Einzelwesen eine Periode von Hilflosigkeit und Pflege durch-

machte, während dessen seine drängenden Bedürfnisse durch Dazutun

von Außen befriedigt und somit von der Entwicklung abgehalten würden.S.

273

eigenen Innern Unlustanlaß wird. (Siehe später den Mecha-

nismus der Projektion.)Es wandelt sich so aus dem anfänglichen Real‑Ich, wel-

ches Innen und Außen nach einem guten objektiven Kenn-

zeichen unterschieden hat, in ein purifiziertes Lust‑Ich,

welches den Lustcharakter über jeden anderen setzt. Die

Außenwelt zerfällt ihm in einen Lustanteil, den es sich ein-

verleibt hat, und einen Rest, der ihm fremd ist. Aus dem

eigenen Ich hat es einen Bestandteil ausgesondert, den es

in die Außenwelt wirft und als feindlich empfindet. Nach

dieser Umordnung ist die Deckung der beiden PolaritätenIch‑Subjekt – mit Lust

Außenwelt – mit Unlust (von früher her Indifferenz)

wieder hergestellt.Mit dem Eintreten des Objekts in die Stufe des primären

Narzißmus erreicht auch der zweite Gegensinn des Liebens,

das Hassen, seine Ausbildung.Das Objekt wird dem Ich, wie wir gehört haben, zuerst

von den Selbsterhaltungstrieben aus der Außenwelt gebracht,

und es ist nicht abzuweisen, daß auch der ursprüngliche

Sinn des Hassens die Relation gegen die fremde und reiz-

zuführende Außenwelt bedeutet. Die Indifferenz ordnet sich

dem Haß, der Abneigung, als Spezialfall ein, nachdem sie

zuerst als dessen Vorläufer aufgetreten ist. Das Äußere, das

Objekt, das Gehaßte wären zu allem Anfang identisch. Er-

weist sich späterhin das Objekt als Lustquelle, so wird es

geliebt, aber auch dem Ich einverleibt, so daß für das pari-

fizierte Lust-Ich das Objekt doch wiederum mit dem Frem-

den und Gehaßten zusammenfällt.Wir merken aber jetzt auch, wie das Gegensatzpaar

Liebe‑Indifferenz die Polarität Ich‑Außenwelt spiegelt, soS.

274

reproduziert der zweite Gegensatz Liebe‑Haß die mit der

ersteren verknüpfte Polarität von Lust‑Unlust. Nach der

Ablösung der rein narzißtischen Stufe durch die Objektstufe

bedeuten Lust und Unlust Relationen des Ichs zum Objekt.

Wenn das Objekt die Quelle von Lustempfindungen wird, so

stellt sich eine motorische Tendenz heraus, welche dasselbe

dem Ich annähern, ins Ich einverleiben will; wir sprechen

dann auch von der „Anziehung“, die das lustspendende Ob-

jekt ausübt, und sagen, daß wir das Objekt „lieben“. Umge-

kehrt, wenn das Objekt Quelle von Unlustempfindungen ist,

bestrebt sich eine Tendenz, die Distanz zwischen ihm und

dem Ich zu vergrößern, den ursprünglichen Fluchtversuch

vor der reizausschickenden Außenwelt an ihm zu wiederholen.

Wir empfinden die „Abstoßung“ des Objekts und hassen es;

dieser Haß kann sich dann zur Aggressionsneigung gegen

das Objekt, zur Absicht, es zu vernichten, steigern.Man könnte zur Not von einem Trieb aussagen, daß er

das Objekt „liebt“, nach dem er zu seiner Befriedigung strebt.

Daß ein Trieb ein Objekt „haßt“, klingt uns aber befremdend,

so daß wir aufmerksam werden, die Beziehungen Liebe und

Haß seien nicht für die Relationen der Triebe zu ihren Ob-

jekten verwendbar, sondern für die Relation des Gesamt‑Ichs

zu den Objekten reserviert. Die Beobachtung des gewiß sinn-

vollen Sprachgebrauches zeigt uns aber eine weitere Ein-

schränkung in der Bedeutung von Liebe und Haß. Von den

Objekten, welche der Icherhaltung dienen, sagt man nicht

aus, daß man sie liebt, sondern betont, daß man ihrer bedarf,

und gibt etwa einem Zusatz von andersartiger Relation Aus-

druck, indem man Worte gebraucht, die ein sehr abgeschwäch-

tes Lieben andeuten, wie: gerne haben, gerne sehen, ange-

nehm finden.S.

275

Das Wort „lieben“ rückt also immer mehr in die Sphäre

der reinen Lustbeziehung des Ichs zum Objekt und fixiert

sich schließlich an die Sexualobjekte im engeren Sinne und

an solche Objekte, welche die Bedürfnisse sublimierter Sexual-

triebe befriedigen. Die Scheidung der Ichtriebe von den

Sexualtrieben, welche wir unserer Psychologie aufgedrängt

haben, erweist sich so als konform mit dem Geiste unserer

Sprache. Wenn wir nicht gewohnt sind zu sagen, der ein-

zelne Sexualtrieb liebe sein Objekt, aber die adäquateste Ver-

wendung des Wortes „lieben“ in der Beziehung des Ichs zu

seinem Sexualobjekt finden, so lehrt uns diese Beobachtung,

daß dessen Verwendbarkeit in dieser Relation erst mit der

Synthese aller Partialtriebe der Sexualität unter dem Primat

der Genitalien und im Dienste der Fortpflanzungsfunktion

beginnt.Es ist bemerkenswert, daß im Gebrauche des Wortes

„hassen“ keine so innige Beziehung zur Sexuallust und

Sexualfunktion zum Vorschein kommt, sondern die Unlust-

relation die einzig entscheidende scheint. Das Ich haßt, ver-

abscheut, verfolgt mit Zerstörungsabsichten alle Objekte,

die ihm zur Quelle von Unlustempfindungen werden, gleich-

gültig ob sie ihm eine Versagung sexueller Befriedigung oder

der Befriedigung von Erhaltungsbedürfnissen bedeuten. Ja,

man kann behaupten, daß die richtigen Vorbilder für die

Haßrelation nicht aus dem Sexualleben, sondern aus dem

Ringen des Ichs um seine Erhaltung und Behauptung stammen.Liebe und Haß, die sich uns als volle materielle Gegen-

sätze vorstellen, stehen also doch in keiner einfachen Be-

ziehung zueinander. Sie sind nicht aus der Spaltung eines

Urgemeinsamen hervorgegangen, sondern haben verschiedene

Ursprünge und haben ein jedes seine eigene EntwicklungS.

276

durchgemacht, bevor sie sich unter dem Einfluß der Lust‑

Unlustrelation zu Gegensätzen formiert haben. Es erwächst

uns hier die Aufgabe, zusammenzustellen, was wir von der

Genese von Liebe und Haß wissen.Die Liebe stammt von der Fähigkeit des Ichs, einen

Anteil seiner Triebregungen autoerotisch, durch die Gewin-

nung von Organlust zu befriedigen. Sie ist ursprünglich nar-

zißtisch, übergeht dann auf die Objekte, die dem erweiterten

Ich einverleibt worden sind, und drückt das motorische

Streben des Ichs nach diesen Objekten als Lustquellen aus.

Sie verknüpft sich innig mit der Betätigung der späteren

Sexualtriebe und fällt, wenn deren Synthese vollzogen ist,

mit dem Ganzen der Sexualstrebung zusammen. Vorstufen

des Liebens ergeben sich als vorläufige Sexualziele, während

die Sexualtriebe ihre komplizierte Entwicklung durchlaufen.

Als erste derselben erkennen wir das sich Einverleiben

oder Fressen, eine Art der Liebe, welche mit der Auf-

hebung der Sonderexistenz des Objekts vereinbar ist, also

als ambivalent bezeichnet werden kann. Auf der höheren

Stufe der prägenitalen sadistisch-analen Organisation tritt

das Streben nach dem Objekt in der Form des Bemächtigungs-

dranges auf, dem die Schädigung oder Vernichtung des Ob-

jekts gleichgültig ist. Diese Form und Vorstufe der Liebe

ist in ihrem Verhalten gegen das Objekt vom Haß kaum

zu unterscheiden. Erst mit der Herstellung der Genital-

organisation ist die Liebe zum Gegensatz vom Haß geworden.Der Haß ist als Relation zum Objekt älter als die Liebe,

er entspringt der uranfänglichen Ablehnung der reizspenden-

den Außenwelt von eiten des narzißtischen Ichs. Als Äuße-

rung der durch Objekte hervorgerufenen Unlustreaktion bleibt

er immer in inniger Beziehung zu den Trieben der Icherhaltung,S.

277

so daß Ichtriebe und Sexualtriebe leicht in einen Gegen-

satz geraten können, der den von Hassen und Lieben wieder-

holt. Wenn die Ichtriebe die Sexualfunktion beherrschen wie

auf der Stufe der sadistisch-analen Organisation, so leihen

sie auch dem Triebziel die Charaktere des Hasses.Die Entstehungs- und Beziehungsgeschichte der Liebe

macht es uns verständlich, daß sie so häufig „ambivalent“,

d. h. in Begleitung von Haßregungen gegen das nämliche

Objekt auftritt. Der der Liebe beigemengte Haß rührt zum

Teil von den nicht völlig überwundenen Vorstufen des Lie-

bens her, zum anderen Teil begründet er sich durch Ab-

lehnungsreaktionen der Ichtriebe, die sich bei den häufigen

Konflikten zwischen Ich‑ und Liebesinteressen auf reale und

aktuelle Motive berufen können. In beiden Fällen geht also

der beigemengte Haß auf die Quelle der Icherhaltungstriebe

zurück. Wenn die Liebesbeziehung zu einem bestimmten Ob-

jekt abgebrochen wird, so tritt nicht selten Haß an deren

Stelle, woraus wir den Eindruck einer Verwandlung der Liebe

in Haß empfangen. Über diese Deskription hinaus führt dann

die Auffassung, daß dabei der real motivierte Haß durch die

Regression des Liebens auf die sadistische Vorstufe verstärkt

wird, so daß das Hassen einen erotischen Charakter erhält

und die Kontinuität einer Liebesbeziehung gewährleistet wird.Die dritte Gegensätzlichkeit des Liebens, die Verwand-

lung des Liebens in ein Geliebtwerden entspricht der Ein-

wirkung der Polarität von Aktivität und Passivität und un-

terliegt derselben Beurteilung wie die Fälle des Schautriebes

und des Sadismus. Wir dürfen zusammenfassend hervorheben,

die Triebschicksale bestehen im wesentlichen darin, daß die

Triebregungen den Einflüssen der drei großen

das Seelenleben beherrschenden Polaritäten unterzogenS.

sksn4

252

–278