S.

9

Über den Bau der Nervenfasern und Nervenzellen

beim Flusskrebs.Von Dr. Sigm. Freud.

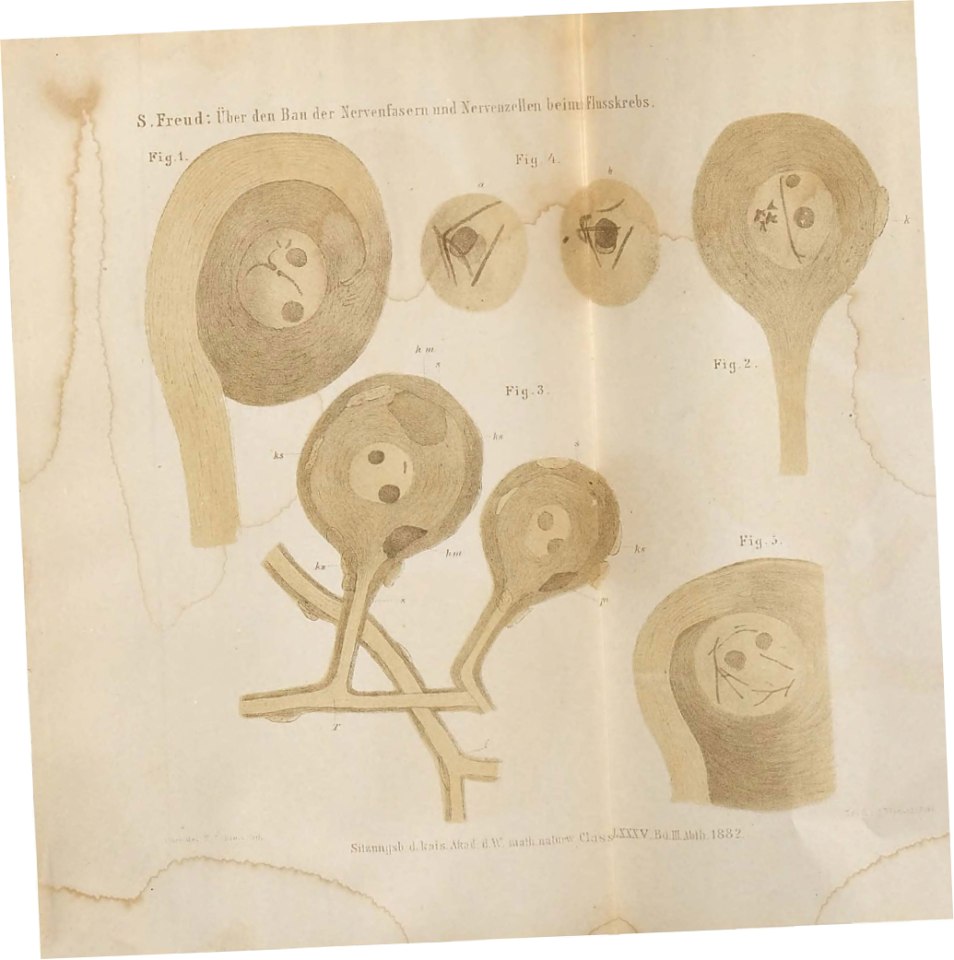

(Mit 1 Tafel.)

(Vorgelegt in der Sitzung am 15. December 1881.)

I.

Die im Folgenden mitgetheilten Beobachtungen sind in den

Sommermonaten der Jahre 1879 und 1881 in der Absicht

angestellt worden, die Kenntniss der feineren Structur des Nerven-

gewebes durch Untersuchung frischer, wo möglich überlebender,

Elemente zu fördern. Da die Lösung dieser Aufgabe bei Wirbelt-

hieren auf allzugrosse Schwierigkeiten stösst, wandte ich mich

im Vertrauen auf die allgemeine Bedeutsamkeit der Resultate an

die Wirbellosen und wählte aus den mir leichter zugänglichen

Objecten den Flusskrebs, bei welchem Thiere die Grösse und der

lockere Zusammenhang der Elementartheile, sowie das reichliche

Vorhandensein einer wahrscheinlich unschädlichen Zusatzflüssig-

keit im Blute die Untersuchung zu erleichtern versprachen.Von vielen Autoren wird die Untersuchung des frischen

Nervengewebes wirbelloser Thiere als besonders schwierig und

deren Ergebnisse als unbefriedigende bezeichnet. Es ist nicht nur

bisher misslungen, einen einheitlichen Bau der Nervenfasern und

Nervenzellen bei den verschiedenen Thierclassen zu erkennen;

selbst von einem und demselben Object haben verschiedene

Untersucher, die sich der erwähnten Methode bedienten, ganz

abweichende Beschreibungen gegeben.Auf vielen Seiten ist desshalb die Anwendung von Reagen-

tien, insbesondere der Überosmiumsäure, welche im Rufe steht,

feine Structurverhältnisse unverändert zu erhalten, vorgezogen

worden. Doch ist es selbstverständlich, dass die Untersuchung imS.

10

frischen Zustande allein über den Werth oder Unwerth der durch

Reagentien erhaltenen Bilder entscheiden kann, wenn man sich

nur gegenwärtig hält, dass eine dem lebenden Thier ent-

nommene Zelle darum noch keine überlebende sein muss. Der

mechanische Insult der isolirenden Nadeln und die chemische

Einwirkung der zugesetzten Flüssigkeit können leicht die

Vortheile der Untersuchung im frischen Zustande illusorisch

machen.Ich habe die Structur der Nervenzellen und Nervenfasern

beim Flusskrebs hauptsächlich am frischen Gewebe studirt und

halte mich zur Behauptung berechtigt, dass ich überlebende Ele-

mentartheile gesehen habe. Ich habe unter günstigen Umständen

Bilder erhalten, welche von den Darstellungen der meisten

Autoren sehr bedeutend abwichen und einige Eigenthümlichkeiten

zeigten, die nur lebenden Elementen zugesprochen werden können.

Unter dem Einfluss von Druck, Eintrocknung u. s. w., oder

anscheinend spontan nach längerer Beobachtung schwanden diese

für den überlebenden Zustand charakteristischen Bilder und

die Elementartheile boten das oft von anderen Untersuchern

beschriebene Ansehen dar. Ich habe ferner erfahren, dass einige

der Structurverhältnisse, welche man an überlebenden Elementen

sieht, sehr vergänglich sind und durch die gebräuchlichen

Reagentien nicht erhalten werden; andere überdauern das

Ableben der Zellen und Fasern um viele Stunden und können

auch nach Behandlung mit Reagentien erkannt werden; letztere

sind auch in der That an so behandelten Präparaten oftmals

gesehen worden.Um überlebender Zellen und Fasern ansichtig zu werden, ist

es vortheilhaft, keine vollständige Isolirung der Elemente anzu-

streben, sondern sich mit der Beobachtung durch eine möglichst

dünne Schichte des umliegenden Gewebes zu begnügen. Man ist

dann gehindert, stärkere Hartnack’sche Linsen als die Tauch

linse Nr. X anzuwenden; aber die Grösse der Elemente gestattet

es, auch bei Hartnack 8 vollkommen klare und ausreichende

Beobachtungen anzustellen. Bei gutem Licht kann man auch

wohl einen ganzen Commissuren‑ oder Nervenstrang unter das

Mikroskop bringen, um die oberflächlichen Fasern desselben mit

grösster Deutlichkeit zu beobachten. Als ZusatzflüssigkeitS.

11

gebraucht man am besten das erste aus der Wunde des Panzers

hervorquellende Blut; die Flüssigkeit, welche man aus den

abgeschnittenen Extremitäten des Thieres herausdrückt, ist in der

Regel allzureich an zelligen Elementen, welche sowohl die Arbeit

der Isolirnadeln als auch die Deutlichkeit des Bildes beein-

trächtigen.Die Gerinnung des Blutes unter dem Deckgläschen macht

nach längstens 15 Minuten der Beobachtung ein Ende. Auch wenn

man mit möglichster Vorsicht unter solchen Cautelen untersucht,

gelingt es nicht, lauter unveränderte Elemente zu erhalten. Erst

durch lange Zeit fortgesetzte Arbeit bin ich dazu gelangt, die für

die Erkenntniss der Structur im frischen Zustande wichtigen

Bilder jedesmal zu sehen.Ich gedenke nun, zunächst über die Structur der Nerven-

fasern, dann über die der Nervenzellen zu berichten und in einem

letzten Abschnitte einige Bemerkungen allgemeinerer Natur

anzufügen.II.

Alle Beobachtungen stimmen darin überein, dass die Nerven-

fasern, welche in den Ganglien, in den von ihnen abgehenden

Nerven und in den Commissuren zwischen ihnen liegen, Röhren

sind, die eine dünne, sehr elastische, mit zahlreichen Kernen

besetzte Wandung haben und grosse Unterschiede des Kalibers

darbieten. Den Inhalt dieser Nervenröhren beschrieb Helmholtz1

im Jahre 1842 als durchsichtige, flüssige Masse. Schon im nächsten

Jahre entdeckte Remak2 im Inneren der weitesten Röhren, welche

einen Durchmesser von 0.1 Mm. und darüber (Haeckel)

erreichen, ein seither oftmals bestätigtes und viel umstrittenes

Bündel zarter, wellig verlaufender Fibrillen. An den feineren

Röhren vermisste er dieses centrale Fibrillenbündel. Er fand sie

„entweder wasserhell oder mit feinkörnigem Inhalte, der nur

zuweilen eine Andeutung von zerstörten Längsfäden zeigt.“ Er1Helmholt, De fabrica systematis nervosi evertebratorum. Diss.

Berolini, 1842.2Remak, Über den Inhalt der Nervenprimitivröhren. Müller’s

Archiv, 1843.S.

12

knüpft daran die wichtige Bemerkung: „Wahrscheinlich ist es,

dass das centrale Faserbündel zusammt dem gerinnbaren

flüssigen Inhalt dem Axencylinder entspricht, wofür auch die von

mir bemerkte Längsstreifung des letzteren sprechen würde.“Im nächsten Jahre gab Remak1 eine Abbildung des

centralen Fibrillenbündels (Fig. 8 auf Taf. XII) und schöpfte aus

einer noch später zu würdigenden Beobachtung die Vermuthung,

„dass auch die dünneren Röhren einen fasrigen Inhalt haben,

welcher nur der grösseren Zartheit wegen leichter in eine pulvrige

Masse zerfällt.“Haeckel , der in seiner Dissertation2 den Inhalt der Nerven-

fasern als „aquae instar plane pellucidum ac homogeneum“

beschreibt, tritt in seiner Abhandlung in Müller’s Archiv über

denselben Gegenstand3 sowohl den Beobachtungen als auch den

Vermuthungen Remak’s bei. „Der Inhalt der Nervenröhren“,

heisst es daselbst, „ist eine homogene, eiweissartige, halbflüssige

Masse.“ Das von Remak entdeckte, von Reichert bestrittene

Fibrillenbündel hat er nach langem Suchen beim Flusskrebs und

bei anderen Crustaceen wiedergefunden und glaubt auch an

feineren Röhren zuweilen eine Spur eines nur noch zarteren und

durchsichtigeren Centralbündels gesehen zu haben. Er glaubt eben-

falls, „dass dasselbe Gebilde auch bei den feineren Bauchmarks-

röhren (unter 1/60”’) sowie bei den peripheren Nerven vorkommt.“

„Bisher war freilich“, fährt er fort, „alle Mühe, dasselbe hier

zu sehen, vergeblich. Indess darf man doch vielleicht mit Remak

annehmen, dass das centrale Faserbündel nur desshalb bei den

peripherischen Röhren sich dem Blicke entzog, weil es bei diesen

noch verhältnissmässig zarter ist.“ An einer anderen Stelle stimmt

er Remak’s Gleichstellung des centralen Bündels sammt der

umgebenden Flüssigkeit mit dem Axencylinder der Wirbelthiere

zu und sucht durch die Annahme des allgemeinen Vorkommens

dieser Fibrillen ein besseres Verständniss der von ihm gefundenen

Nervenfasertheilungen beim Flusskrebs zu gewinnen. Dabei1Remak, Neurologische Erläuterungen. Müller’s Archiv, 1844.

2Haeckel, De telis quibusdam astaci fluviatilis. Diss. Berolini, 1856.

3Haeckel, Über die Gewebe des Flusskrebses. Müller’s Archiv, 1857.

S.

13

gelangt er zu der seither vielfach wiederholten Auffassung, dass

die „einzelnen Fasern des Axenbündels die wahren, letzten Form-

elemente der Nerven seien.“Von dieser Auffassung zeigt sich Waldeyer in seiner

die Wirbelthiere wie die Wirbellosen umfassenden Abhandlung1 so

sehr durchdrungen, dass er nicht ausdrücklich erwähnt, den

fibrillären Bau auch in den feineren Nervenfasern des Krebses

gesehen zu haben. An anderen Stellen hebt er aber hervor, dass

die Fibrillen bei Astacus „am stärksten und deutlichsten“ sind.

Demzufolge ist Waldeyer als der einzige zu nennen, der bisher

Remak’s Vermuthungen im weitesten Umfange durch Beobach-

tung bekräftigt hat.Waldeyer gibt überdiess eine Erklärung für die Thatsache,

dass das Aussehen der frischen Nervenfasern der Lehre von der

ibrillären Structur derselben oft so wenig entspricht:„Die Fibrillen erscheinen selten als gerade zarte Fäserchen,

wie sie in der Abbildung Taf. IX Fig. 13 von Dytiscus gezeichnet

sind. Der leiseste Druck, die kleinste Verschiebung knickt und

biegt sie auf das Mannigfaltigste ein, so dass sie bei den gewöhn-

lichen Vergrösserungen von 300–600 immer ein leicht körniges

Ansehen haben.“ (pag. 205.)Diese grosse Hinfälligkeit der Fibrillen veranlasste Waldeyer

auch dazu, eine Zwischensubstanz der Fibrillen zu

bestreiten und die feinkörnige Masse, welche er in den Nerven-

fasern sah, für die Reste zertrümmerter Fibrillen zu erklären.Von den kolossalen Fasern meint er, er sähe keinen Grund,

ihnen eine besondere Stellung anzuweisen (wie es Leydig2

gethan hatte), denn: „Einmal liegen sie mit den schmalen Fasern

zerstreut in der gemeinsamen Scheide des Bauchstranges, dann

erhalten sie, sobald sie durch ihre besonders häufigen Theilungen

die Dicke der gewöhnlichen Fasern erreicht haben, ganz und gar

das Aussehen der letzteren, und schliesslich findet man alle1Waldeyer, Untersuchungen über den Ursprung und den Verlauf

des Axencylinders bei Wirbellosen und Wirbelthieren etc. Zeitschrift für

rationelle Medizin, XX. 1863.7Leydig, Histologie des Menschen und der Thiere. 1857. – Zur

Anatomie von Coccus hesperidum. Zeitschrift für wiss. Zoologie V. 1853.S.

14

möglichen Übergänge der Grösse und dem Aussehen nach

zwischen den feineren und diesen colossalen Fasern.“1Die nun zu erwähnenden Autoren Leydig und Walter

haben einerseits das Remak’sche Fibrillenbündel in den colos-

salen Fasern gesehen, anderseits konnten sie es in den feineren

Fasern ebensowenig wie Remak auffinden, und indem sie es

ablehnten, wie Haeckel auf Remak’s Muthmassungen einzu-

gehen, sind sie zur Aufstellung mehrerer Arten oder Formen von

Nervenfasern für den Flusskrebs und die Wirbellosen überhaupt

gelangt.Leydig2 ist geneigt, in den colossalen Fasern die Äquiva-

lente der dunkelrandigen Nervenfasern zu erblicken, umsomehr,

als er beim Krebs „allmälige Übergänge von den granulären

Fibrillen in diese hellen und in den Extremen so breiten Röhren“

wahrnahm.Dass bei der Anerkennung solcher Übergänge auf das centrale

Fibrillenbündel kein Gewicht gelegt wurde, geht auch aus der

Bemerkung Leydig’s hervor,3 er habe diese colossalen Fasern

auch bei anderen Anthropoden, z. B. Lampyris splendidula wieder-

gefunden; dort vermisse er aber die centrale Masse, indem sie

gleichmässig hell aussehen.In ganz ähnlicher Weise sagt Walter:4

„Auch ich konnte deutlich Übergangsformen von den

schmalen, aber mit einer kernhaltigen Membran versehenen,

granulären Fibrillen in diese hellen breiten Röhren beobachten.“Ferner: „Die breiteren kernhaltigen Fasern, deren stark

lichtbrechende Kerne eine Länge von 0.0018”’ besitzen, scheinen

einen homogenen Inhalt zu haben, welcher aber bei Anwendung

schwacher Lösung chromsauren Kali’s wieder in feinste Fasern

zerfällt …“Die übrigen Beobachter konnten wiederum eine einheitliche

Auffassung der Nervenfasern bevorzugen, da sie das Remak’sche

Fibrillenbündel entweder überhaupt nicht sahen oder es für ein1l. c. pag. 207.

2Leydig, Histologie 1857, pag. 59.

3Ebendaselbst.

4Walter, Mikroskopische Studien über das Central‑Nervensystem

wirbelloser Thiere. Bonn, 1863.S.

15

Product der Zerstörung oder Zersetzung des Faserinhaltes

erklärten.So Hannover:1 „Le contenu du tube pâle est fort clair,

d’un granuleuxvfin et en quelque sorte nébuleux.“Owsjannikow:2 „Ces fibres au contraire prises sur l’ani-

mal vivant et humectées tout de suite avec de l’eau montrent dans

leur milieu une substance grise granulée, qui rapelle la structure

de la moelle des nerfs des animaux vertébrés, ce qui a conduit

Ehrenberg et Hannover à déclarer, que ces fibres ont une

moelle.“ (pag. 135.)Von den breiten Fasern sagt er, sie zeigten frisch eine Hülle

und einen klaren und durchsichtigen Inhalt. „Mais, lorsque la

préparation a été exposée à l’air pendant quelques minutes, on

distingue dans ce contenu liquide des fibrilles extrêmement fines

et en appuyant davantage sur le verre, elles se déplacent, se

déchirent et se réduisent en une masse uniforme.“Lemoine:3 „Le contenu des tubes est transparent, à peine

grenu dans quelques‑uns d’entre eux. Il est semi-liquide …

On ne voit rien au milieu de cette matière, qui rapelle le filament

axile, même par l’emploi de réactifs appropriés.“Gerade die letzten Untersucher der Nervenelemente des

Flusskrebses sprechen sich entschieden gegen die fibrilläre

Structur der Nervenfasern aus. So Yung in seinem kürzeren Auf-

satze:4 „Le contenu est semi-liquide, visqueux, toujours parfaite-

ment clair et homogène. L’eau distillée et la plupart des réactifs

y font apparaître des granulations décrites comme normales par

les premiers observateurs.“Und an anderer Stelle … „contrairement à l’opinion de

Remak on n’y rencontre jamais des faisceaux fibrillaires qui

puissent être homologuées avec le cylinder‑axis des nerfs des1Hannover, Recherches microscopiques sur le système nerveux.

1844.2Owsjannikow, Recherches sur la structure intime du système nerveux

des Crustacés etc. Annal. des scienc. naturell. 1861.3Lemoine, Recherches pour servir à l’histoire des systèmes nerveux

musculaire et glandulaire de l’écrevisse. Annal. des scienc. naturell. 1868.4 De la structure intime du système nerveux central des Crustacés

décapodes. Compt. rend. T. 88. 1879.S.

16

vertébrés. La structure fibrillaire n’apparaît qu’après l’action des

réactifs.“In seiner ausführlichen Abhandlung1 gibt er an, dass er

einmal das von Remak beschriebene Fibrillenbündel gesehen

habe. Er legt aber dieser Beobachtung keinen Werth bei;

dagegen hat er sich überzeugt, dass der Inhalt der Nervenfasern

mitunter auch im frischen Zustande granulirt ist:„Leur portion interne (der colossalen Fasern) présente

quelque‑fois, même à l’état tout à fait frais, un espace nébuleux

qui a déjà été mentionné par les anciens observateurs et particu-

lièrement par Remak. “… „Nous ne croyons donc pas à la présence d’un

véritable cylindre‑axe dans aucun des tubes nerveux des Crusta-

cés, mais il nous semble par contre indéniable, qu’il se présente

chez quelques‑uns un commencement de différenciation, qui

s‑accuse par un épaississement du protoplasma dans le centre du

tube, épaississement dont d’aspect nébuleux est la conséquence.“Krieger:2 „Im Gegensatz zu vielen Autoren muss ich nach

meinen Erfahrungen bestreiten, dass die starken, röhrigen

Fasern sich aus Primitivfibrillen zusammensetzen. Ihr Inhalt lässt

nämlich im vollkommen frischen Zustande nicht die geringste

Spur einer Streifung erkennen, sondern ist vollkommen homogen,

hell und dickflüssig, wie dies schon ältere Autoren, wie Helmholtz

und Haeckel richtig angeben und wie dies in neuerer Zeit

Yung bestätigt hat.“ (pag. 12.)Ferner: „Unter den Fasern der Längscommissuren zeichnen

sich jederseits zwei vor allen übrigen durch ihre Grösse aus. Es

sind dies die sogenannten colossalen Nervenfasern. In ihnen

entdeckte Remak ein Bündel von feinen Fasern, welches von den

meisten späteren Beobachtern wiedergefunden und als ein dem

Achsencylinder der Wirbelthiernervenfaser homologes Primitiv-

fibrillenbündel aufgefasst wurde. Auch ich habe dasselbe gesehen,

aber stets nur an solchen Fasern, welche in Zersetzung übergingen1Yung, Recherches sur la structure intime et les fonctions du

système nerveux central chez les Crustacés décapodes. Archive de zool.

expérim. VII.2Krieger, Über das Centralnervensystem des Flusskrebses. Dissert.

Leipzig, 1879.S.

17

und kann daher nicht umhin, es für ein bei der Zersetzung

entstehendes Gerinnungsproduct zu erklären. ...

… Hat man das Präparat einem eben getödteten oder

lebenden Thiere entnommen und sich bei der Präparation möglichst

beeilt, so wird zunächst der Inhalt auch der colossalen Nerven-

fasern vollkommen klar und homogen erscheinen. Doch schon

nach Verlauf von einer bis fünf Minuten ändert sich das Bild. In

der Mitte der Faser tritt ein zunächst feinkörniger Streif auf,

dessen Durchmesser etwa ein Viertel so gross ist als der der

ganzen Faser und wenig später gewahrt man in diesem Streif

zunächst noch sehr undeutlich gerade, längs verlaufende, äusserst

feine Linien, die mit der Zeit etwas deutlicher werden, aber immer

etwas blass bleiben. Noch später beginnt der Streif, der also jetzt

als Fibrillenbündel erscheint, sich ganz allmälig in Form einer

Schlangenlinie zu krümmen.“Er beschreibt sodann die weiteren Veränderungen dieses

„Fibrillenbündels“ und gelangt zum Schluss, dass Fibrillen

in demselben gar nicht vorhanden sind, sondern dass die

erwähnten Bilder durch Flüssigkeiten von verschiedener Dichtig-

keit, in welche der Inhalt zerfallen ist, und die in dünnen Lagen

neben einander liegen, vorgetäuscht werden. (pag. 14.)Endlich ist anzuführen, dass in dem ausgezeichneten Buche

von Huxley1 über den Krebs, welches seiner Anlage nach zur

Verbreitung ganz gesicherter Kenntnisse bestimmt ist, sich

folgende Angabe über die Structur der Nervenfasern findet.„In vollständig frischem Zustande ist der Inhalt der Röhren

ganz durchsichtig und ohne die geringste Andeutung einer

Structur, und aus der Art und Weise, wie der Inhalt aus den

abgeschnittenen Enden der Röhren hervorquillt, kann man ent-

nehmen, dass derselbe aus einer Flüssigkeit von gallertartiger

Consistenz besteht. Wenn die Faser abstirbt unter dem Einflusse

von Wasser und vielen chemischen Reagentien zerfällt der

Inhalt in Kügelchen oder wird trübe und feinkörnig.“ (pag. 160.)1Huxley, Der Krebs. XLVIII. Band der internationalen wissen-

schaftlichen Bibliothek, 1881.S.

18

Schon an den ersten Präparaten von Nervenfasern des

Flusskrebses, welche ich in Krebsblut untersuchte, sah ich das

von Remak entdeckte Fibrillenbündel in den hellen breiten

Röhren und überdiess feine, offenbar im Inneren der Faser ent-

haltene Fibrillen in manchen minder breiten, gewöhnlich als

„granulär“ beschriebenen Elementen. Ein anderer Theil der

Fasern zeigte Körnchen, Stäbchen und Bröckel, welche ich als

Zerfallsproducte feiner Fibrillen deuten musste, da oftmals in

derselben Faser an einer Stelle deutliche Fibrillen, an anderen

Stellen noch in Längsreihen angeordnete Körnchen zu sehen

waren. Aber ein Theil der Fasern erschien homogen und ich

überzeugte mich bald, dass das homogene wie das fibrilläre

Ansehen weder an bestimmte Arten von Fasern, noch an bestimmte

Localitäten in den Ganglien und Nervensträngen geknüpft sei.

Vielmehr ergab es sich, dass in ganz regelloser Weise die einander

dem Ort und dem Kaliber nach entsprechenden Fasern an ver-

schiedenen Präparaten bald fibrillär, bald granulirt oder homogen

erschienen. Selbst in den colossalen Fasern war oft keine Spur

des Fibrillenbündels zu entdecken. Dagegen erhielt ich Präparate,

in denen sich alle Fasern granulirt oder selbst homogen zeigten.

Da mit der Beobachtung, dass gelegentlich in manchen Nerven-

fasern Fibrillen sichtbar werden, eine Lösung der hier in Betracht

kommenden Frage nicht gewonnen war, musste ich einerseits

nach den Bedingungen, unter welchen sich Fibrillen in allen

Fasern zeigen, anderseits nach dem Grunde, wesshalb sie so oft

nicht aufzufinden sind, suchen. Dass die so scharf und regel-

mässig gezeichneten Fibrillen durch die Zersetzung in einer

homogenen oder körnigen Masse entstehen, war mir von Anfang

an unwahrscheinlich; doch habe ich eine Zeit lang auch diese

Möglichkeit in Betracht gezogen.Endlich gelang es mir, unter günstigen Umständen Präparate

zu erhalten, an welchen alle Nervenfasern als fibrillär zu erkennen

waren. Die Fibrillen verlaufen in solchen als frisch oder über-

lebend zu bezeichnenden Nerven nicht wellig, wie Remak1

das Fibrillenbündel der colossalen Faserngezeichnet hat, sondern1Remak, Neurologische Erläuterungen. Müller’s Archiv, Taf. XII, Fig. 8.

S.

19

geradlinig und vollkommen isolirt von einander. Varicositäten an

denselben oder Körnchen in der Zwischensubstanz zwischen ihnen

kommen in den frischen Fasern nicht vor. Dietl1 hat angegeben,

dass die Primitivfibrillen in den Nervenfasern der Evertebraten

während ihres Verlaufes zahlreiche Anastomosen eingehen und so

einen feingenetzten Strang darstellen. Aber Dietl schliesst aus

dem Ansehen der Nervenfasern nach Behandlung mit Reagentien,

vorzugsweise Überosmiumsäure, auf deren Verhalten im Leben

und die Untersuchung frischer Nervenfasern ist ohne Zweifel

massgebender. Ferner muss ich gegen Owsjannikow’s und

Krieger’s bereits erwähnte Angaben hervorheben, dass die

Fibrillen allsogleich und nicht erst nach längerem Zuwarten her-

vortreten, so dass kein Grund bleibt, an ihrer Präexistenz zu

zweifeln.Natürlich sind nur die im Object oberflächlich liegenden

Fasern einer überzeugenden Untersuchung zugänglich, doch wird

es dem geübten Auge nicht schwer, die Fibrillen auch in tieferen

Schichten aufzufinden. Eine Verwechslung derselben mit den

Bindegewebsfasern zwischen den Nervenröhren ist nicht zu

besorgen. Man kann auf verschiedene Weisen feststellen, dass die

Fibrillen dem Inhalte und nicht etwa der Wandung der Nerven-

röhren angehören.Die Analogie mit dem weit von der Wand

abliegenden Fibrillenbündel der colossalen Fasern ist der nächst-

liegende Beweis dafür; doch erlaubt die Grösse vieler Nerven-

röhren und die Kennzeichnung der Niveaus der Wandung durch

zahlreiche längliche Kerne die Lagerung der Fibrillen im Inneren

der Faser in directer Weise mit der Stellschraube zu ermitteln.

Ferner zeigt der Querschnitt oder die Umbiegung einer Faser-

schlinge deutlich das Bild distincter, im Lumen des Rohres

befindlicher Punkte, welche sich bei anderer Einstellung zu Fäden

verlängern. (Solche oberflächliche Faserschlingen kommen zahl-

reich in den unversehrten Ganglien von Squilla mantis, die ich

mehrmals zu untersuchen Gelegenheit hatte, zur Beobachtung.)

Endlich sind die Veränderungen, welche in den frischen Nerven

während der Untersuchung vor sich gehen, für den zu erbringenden1Dietl, Die Gewebselemente des Centralnervensystems bei wirbel-

losen Thieren pag. 17. (Sep. Abdruck aus den Berichten des naturw. medic.

Vereins in Innsbruck. 1878.)S.

20

Beweis verwerthbar. In den schmaleren Fasern werden die

Fibrillen oft varicös, zerfallen dann in dicke Stäbchen, die zuerst

noch die Anordnung in Längsreihen beibehalten und gehen dann

in kleinere und grössere Klümpchen über, welche mitunter leb-

hafte Brown’sche Bewegung zeigen. Die Fibrillen der colossalen

Fasern biegen sich mitunter derart zusammen, dass an einer Stelle

der Fasern ein Knäuel von in Körnchen zerfallenden Fäden zu

liegen kommt, während an anderen Stellen die Faser homogen

erscheint. Viele Bilder, welche derzersetzte Inhalt der Nerven-

faser ausser den hier erwähnten zeigt, sind schon von Haeckel

treffend beschrieben worden.Um die frischen Nervenfasern, welche ich in ganz überein-

stimmender Weise beim Flusskrebs wie beim Hummer gesehen

habe, in möglichst grosser Zahl zu erhalten, muss man das Object

einem noch lebhaften Thiere entnehmen und mit ganz besonderer

Vorsicht und Schonung präpariren. Es ist zu empfehlen, längere

Stücke der Commissuren oder ein ganzes Ganglion unter das

Mikroskop zu bringen, denn ich habe gefunden, dass das Ein-

dringen des Krebsblutes von der Schnittstelle aus hinreicht, die

feine Structur der Nervenfasern zu zerstören. Man kann oft sehen,

dass die nämliche Faser, welche in dem grösseren Theil ihrer

Strecke bis zum Eintritt ins Ganglion noch geradlinige Fibrillen

zeigt, an der Schnittstelle und ein Stückchen nach aufwärts

davon nur mehr Körner und unregelmässige Klumpen enthält.

Auch ist es Regel, dass nur das erste Ganglion, das man dem

lebenden Thiere entnimmt, alle Fasern in dem Zustande zeigt,

welchen ich als den frischen beschrieben habe. Das zweite, einige

Minuten später herauspräparirte lässt nur wenige unveränderte

Fasern erkennen; die später untersuchten Ganglien und Nerven-

stücke vielleicht blos homogene oder granulirte Elemente. Dem-

nach wäre auch das Krebsblut nicht als absolut unschädliche

Zusatzflüssigkeit zu bezeichnen. Es wird bei dieser ungemein

grossen Zerstörbarkeit der Nervenfasern begreiflich, dass man bei

jeder Präparation einigermassen auf den Zufall angewiesen ist,

um ausschliesslich unveränderte Elemente zu Gesichte zu bekom-

men. Doch habe ich jedesmal, wenn meine Ueberzeugung durch

eine Reihe von missglückten Präparaten erschüttert worden war,

durch einen erneuerten Versuch unter günstigeren BedingungenS.

21

mich immer wieder von dem Vorhandensein der beschriebenen

Structurverhältnisse versichern können.Die grosse Hinfälligkeit der Fibrillen in den Nervenfasern

erklärt hinreichend die ungenügenden Beobachtungen der Autoren

sowie das granulirte Aussehen der Nervenfasern nach Behandlung

mit Reagentien. Doch verhalten sich nicht alle Nervenfasern oder

alle Stellen derselben Faser in dieser Hinsicht gleich. An dem als

Ausläufer beschriebenen Übergangsstücke zwischen Nervenzelle

und Faser ist die fibrilläre Structur in hohem Grade haltbar.

Wenn man an einem Ganglion keine einzige fibrilläre Faser mehr

erblicken kann, reicht gewöhnlich ein gelinder Druck hin, um

der noch deutlich fibrillären Zellfortsätze ansichtig zu werden.

Auch wenn man erst 24 Stunden nach dem Tode des Thieres

untersucht, sind die feinen Fibrillen der Zellfortsätze oder Anfangs-

stücke der Fasern gut zu erkennen. Dieselben überdauern auch

die Einwirkung von Reagentien und sind an Überosmium‑ und

Chromsäurepräparaten mehreren Autoren, so zuletzt Krieger,1

aufgefallen.Wenn man aber mit Rücksicht auf den Widerspruch der

meisten neueren Autoren (Leydig, Waldeyer, Dietl etc.) mit

Ausnahme von Claus2 die Nervenfaser der Bauchganglienkette

nicht als unmittelbare Fortsetzungen der Nervenzellausläufer

gelten lassen will, so ist auf ein anderes Object zu verweisen, an

dem die fibrilläre Structur der Nervenfasern sich viel widerstands-

fähiger zeigt und demgemäss leichter zu bestätigen ist. Es sind

dies die Fasern der sympathischen, den Magen umspinnenden

Geflechte, welche besonders in einem spindelförmigen, dem Magen

aufliegenden Ganglion sich mit grosser Sicherheit zu Zellen ver-

folgen lassen.3 (Ganglion e in Fig. 1 und 2 auf Brandt’s Taf. IV.)

Diese von einer dicken Scheide umgebene und im frischen

Zustande förmlich, wie Haeckel4 beschreibt, „aus dem Binde-

gewebe hervorleuchtenden Fasern“ zeigen die fibrilläre Structur1l. c. pag. 9.

2Claus, Der Organismus der Phronimiden. Arbeiten des zool.

Instituts zu Wien. Tom. II.3J. F. Brandt, Remarques sur les nerfs stomato‑gastriques etc.

Annal. des scienc. naturell. 1836.4l. c. pag. 11.

S.

22

aufs Schönste und werden, vielleicht wegen der leichteren Präpa-

ration, vielleicht auch in Folge ihrer dickeren Hüllen häufiger als

die Fasern des Bauchmarks unversehrt erhalten. (Fig. 3.)Ich darf nicht versäumen hervorzuheben, dass ausser den

Fibrillen ein anderer von allen Beschreibern ausser Waldeyer

anerkannter Bestandtheil im Inhalt der Nervenfasern zu sehen ist.

Da jede einzelne Fibrille von den anderen isolirt erscheint, muss

man eine homogene Substanz annehmen, welche die Zwischen-

räume zwischen den einzelnen Fibrillen und zwischen der

Fibrillenmasse und der Scheide ausfüllt. In den Zellfortsätzen ist

diese Substanz mächtiger und drängt die Fibrillen auseinander;

ich werde zeigen, dass sie sich mit etwas veränderten Eigen-

schaften in den Zellleib fortsetzt. Das helle Aussehen der colossalen

und einiger minder breiten Nervenfasern ist meiner Ansicht nach

ebenfalls nur durch Anhäufung dieser Substanz zwischen Scheide

und Fibrillenbündel verursacht. Leydig1 möchte die helle Sub-

stanz der colossalen Fasern dem Mark in den Nervenfasern der

Wirbelthiere gleichstellen, aber beide Substanzen treffen in keiner

Eigenthümlichkeit zusammen. Die homogene Masse der colossalen

Fasern ist wenig glänzend, schwärzt sich nicht auffällig mit

Überosmiumsäure und ist durch nichts vom Fibrillenbündel

geschieden, steht vielmehr mit der Substanz zwischen den

einzelnen Fibrillen in unmittelbarem Zusammenhange, und ich

möchte sie als identisch mit derselben auffassen. Ich muss also

Waldeyer2 zustimmen, dass die colossalen Nervenfasern nicht

als besondere Fasergattung aufzustellen sind und kann mit

Remak nur die homogene Masse zusammt dem Fibrilleninhalt

dem Axencylinder der Wirbelthiere gleichstellen. Wesshalb die

Zwischensubstanz in den colossalen Fasern in so grosser Menge

auftritt, lässt sich wohl so lange nicht verstehen, als nicht das

Verhalten der letzteren zu den Nervenzellen erkannt ist.Der Inhalt der Nervenfasern des Flusskrebses, und zwar

sowohl der Fasern des Centralorgans als der peripheren Nerven und

der sympathischen Geflechte, besteht also aus geradlinigen,1Histologie pag. 59 und Zur Anatomie von Coccus hesperidum,

Zeitschr. f. wiss. Zool. V. 1853.2l. c. pag. 207.

S.

23

isolirten, in eine homogene Substanz eingebetteten

Fibrillen von sehr grosser, aber nicht an allen Stellen

gleicher Hinfälligkeit.III.

Die in der Literatur vorhandenen Angaben über die Nerven-

zellen des Krebses

gestatten eine kurze Zusammenfassung. Es ist hier wiederum Remak,

der eine für die Erkenntniss der Structur grundlegende Beobachtung am

frischen Gewebe gemacht hat. An die Erörterung, welche Bedeutung das

centrale Fibrillenbündel habe, anknüpfend, sagt er in den Neurologischen

Erläuterungen:1 „Wo nämlich ein feineres Rohr (p), in welchem man blos

pulvrigen und keinen fasrigen Inhalt unterscheidet, in eine Ganglienkugel

übergeht, erkennt man zuweilen in der letzteren (r), dass sehr zarte, granulirte,

den Rand umkreisende Fasern die Substanz der Kugel zusammensetzen

und sich an der Übergangsstelle der Kugel in das Rohr sammelnd eine

Fortsetzung des pulvrigen Inhaltes des letzteren bilden. Daraus wird es um

so wahrscheinlicher, dass auch die dünneren Röhren einen fasrigen Inhalt

haben, welcher nur der grösseren Zartheit wegen leichter in eine pulvrige

Masse zerfällt.“Remak’s Fig. 9 auf Taf. XX stellt dieses Verhältniss in

schematischer Weise dar.Auch Walter2 beschreibt den Inhalt der grossen Nervenzellen als

concentrisch geschichtet und dunkelkörnig und gibt auf Tafel III seines Werkes

mehrere ziemlich gelungene Abbildungen dieser Structur, ohne dieselbe

einer eingehenden Erörterung zu unterwerfen.Dietl3 hat die concentrische Streifung des Zellleibes an Osmium‑

Präparaten gesehen. Er ist geneigt, dieselbe auch für

das frische Gewebe anzunehmen. Dieselbe „arrangirt sich“ –

nach Dietl’s Ausdruck – „um den Kern und setzt sich stets auf

den Fortsatz der Nervenzelle, welcher sich ja aus dem Protoplasma

derselben entwickelt, ununterbrochen fort.“1Müller’s Archiv 1844, pag. 469.

2l. c. pag. 29.

3l. c. pag. 7.

S.

24

Krieger1 konnte dieselbe Structur nur an durch Reagentien

veränderten Stellen sehen; er fand das Protoplasma der Ganglien-

zellen im frischen Zustande „feinkörnig, sonst aber vollkommen

homogen“.Die anderen, schon bei der Literatur der Nervenfasern

erwähnten Autoren äussern sich entweder blos über die Con-

sistenz des Zellleibes oder bezeichnen die Zelle als granulirt,

feinkörnig u. dgl. Waldeyer2 bestreitet ausdrücklich die von

Walter beschriebene Schichtung des Protoplasmas. Yung

nennt in ganz besonders ungenauer Weise den Inhalt der Nerven-

zellen in allen Punkten identisch mit den der Nervenfasern.Der Kern der Nervenzellen wird übereinstimmend als

kugeliger, von dicker Membran begrenzter Körper beschrieben,

dessen Inhalt entweder homogen oder feinkörnig erscheint. Das

Vorkommen von zwei oder drei stark glänzenden, kugeligen

Kernkörpern ist von den meisten Beobachtern erkannt worden.Von vielen Autoren (Dietl, Krieger, Walter etc.) werden

verschiedene Arten von Nervenzellen aufgestellt, welche sich

durch die Anzahl der Fortsätze, das relative Massenverhältniss

von Kern und Zellleib und andere Merkmale von einander trennen

lassen sollen. Ich gehe auf diese Eintheilungsversuche nicht ein,

weil ich glaube, dass uns die wesentlichen Kriterien für eine

Klassificirung der Nervenzellen gegenwärtig fehlen, und wende

mich zur Darstellung der Beobachtungen, welche ich an den

grossen Zellen der Bauchganglienkette und an den Zellen des

schon erwähnten spindelförmigen Magenganglions gemacht habe.Ich muss vorausschicken, dass ich ganz unzweifelhafte

Kennzeichen des überlebenden Zustandes an den Nervenzellen

gefunden habe, welche bei der Beschreibung des Kernes und

seines Inhaltes angeführt werden sollen. Im Zellleib frischer

Nervenzellen aus dem Gehirn oder einem Ganglion des Fluss-

krebses erkennt man leicht die zuerst von Remak gesehene

Structur, welche einer eingehenden Untersuchung würdig er-

scheint. Das Protoplasma der Zelle zeigt bei schwacher1l. c. pag. 8.

2l. c. pag, 230.

S.

25

Vergrösserung ein eigenthümlich mattes, wie chagrinirtes Ansehen, das

man bei oberflächlicher Betrachtung wohl als „granulirt“ be-

zeichnen könnte. Aber wenn man bei stärkerer Vergrösserung

aufmerksamer prüft, ist man erstaunt, kaum ein einziges isolirtes

Körnchen im Zellleibe zu begegnen. Vielmehr erkennt man jetzt

deutlich eine Streifung, welche einerseits um den Kern con-

centrisch, andererseits gegen den Fortsatz der unipolaren Zelle

convergirend verläuft. An einen schaligen oder geschichteten Bau

des Zellleibes zu denken, verbietet die Beobachtung, dass jene

Streifen niemals ganze Kreise, sondern immer nur kleine Bogen-

stücke darstellen. Fasst man einen einzelnen Streifen in’s Auge,

so merkt man, dass er nach kurzem Verlaufe abbricht; die

helleren Zwischenräume, welche gestatten, ihn isolirt zu erkennen,

sind entfallen, und der eine Streif mit einem anderen zusammen-

getroffen. Ich kann dieses Bild nicht anders auffassen, als dass

man es hier mit zarten Strängen zu thun hat, welche ein Netz mit

gestreckten, um den Kern concentrisch angeordneten Maschen-

räumen bilden. Gegen den Fortsatz hin ist dieses Netz offen,

wie wenn ein gestrickter Beutel über einen Spielball gezogen ist.

Im Fortsatz der Nervenzelle treten die Stränge zusammen und

gehen unmittelbar jeder in eine Fibrille der Nervenfaser über.

Es wäre incorrect zu sagen, die Fibrillen der Nervenfaser setzen

sich auseinanderfahrend in die Zelle fort und umspinnen den Kern,

denn das optische Ansehen der Protoplasmastränge im Zellleibe

ist ein ganz anderes als das der Fibrillen. Die Stränge sind breiter

als die Fibrillen, ungleich breit an verschiedenen Stellen, rauh

und an den Rändern verschwommen, während die Fibrillen als

feine, aber scharf gezeichnete Linien erscheinen.Im Übergangsstücke zwischen Zelle und Faser nehmen die

Fibrillen allmälig die Eigenschaften der Stränge an; sie fahren

auseinander, werden rauher und breiter, scheinen aber noch nicht

mit einander zu anastomosiren. Andere faserige Bildungen als die

beschriebenen Stränge finden sich in der Zelle nicht. Einige

Fibrillen lassen sich etwas weiter als andere in den Fortsatz ver-

folgen; in der Zelle selbst erscheint keine einzige mehr mit den

Eigenthümlichkeiten, welche sie in der Nervenfaser auszeichneten.In manchen Zellen ist ein Übergangsstück zwischen Zellleib

und Nervenfaser nicht vorhanden; die Nervenfaser entspringt inS.

26

anderer, sehr eigenthümlicher Weise. Dieselbe schmiegt sich

nämlich in Gestalt eines hellen Halbringes der Peripherie der

Zelle an, um dann in’s Innere des Zellleibes einzutreten. (Vgl.

Fig. 1 und 5.) Dabei liegen die Hülle der Nervenfaser und die

Wandschicht der Zelle in einer Flucht. Krieger,1 welcher dieses

Verhältniss bereits beobachtet hat, bemerkt mit Recht, dass

dadurch mitunter ein Kernfortsatz vorgetäuscht werden kann.

Er fügt aber hinzu: „Ich möchte jedoch diesen Bildern keine zu

grosse Beweiskraft zuschreiben, da die Zellen, an denen sie auf-

treten, meist schlecht erhalten sind.“Die im Vorigen beschriebene, durch Zeichnung nur schwer

zu versinnlichende Structur der Zelle – ich muss zugestehen,

dass meine Abbildungen dieselbe nur sehr unvollkommen wieder-

geben – kommt dem Elemente im Gehirn und in der Bauch-

ganglienkette zu. Die Nervenzellen der sympathischen Magen‑

und Darmganglien bieten ein etwas anderes Bild. Sie sind zwar

ebenfalls wie chagrinirt und frei von Körnchen, aber die Streifung,

insbesondere die concentrische, ist oft minder deutlich und ich

muss bekennen, dass ich ohne den Vergleich mit den Zellen des

Gehirns und der Bauchganglien dieselben nicht recht zu be-

schreiben wüsste. Ich glaube aber, dass die Annahme einer

dichteren Anordnung der Netzstränge des Protoplasmas der

Erscheinung der sympathischen Zellen gerecht zu werden vermag.

Die Ausbreitung und Einstrahlung der Fibrillen des Fortsatzes in

die Zelle weist mancherlei, wie es scheint, unwesentliche Modi-

ficationen auf, z. B., dass die Fibrillen im Übergangsstück, ehe

sie auseinanderfahren, einen Wirbel bilden; dass oft eine Anzahl

von Fibrillen eine längere Strecke zu einem Bündel vereinigt

bleibt u. dgl. An den bipolaren Zellen, welche neben den uni-

polaren mit getheiltem Fortsatz zahlreich unter den sympathischen

Elementen vorkommen, sieht man am besten, dass mehrere

Fibrillen ganz nahe der Oberfläche der Zelle verlaufen; niemals

gelingt es aber, eine solche oberflächliche Fibrille aus dem einen

Fortsatze durch die Zelle hindurch in den anderen zu verfolgen.

Es geht daraus hervor, dass das Schicksal der Fibrillen in den

sympathischen Zellen dasselbe ist, wie in den Zellen der Bauchganglien:1l. c. pag. 9.

S.

27

nach kurzem isolirtem Verlaufe gehen sie in die Substanz

des Zellleibes über. Einige Male beobachtete ich frische sym-

pathische Nervenzellen, deren Fortsatz, nachdem er die Zelle

verlassen hatte, in eine zweite, kleinere und kernlose Anschwellung

eintrat. Diese aus dunklerer Substanz bestehende und von den

Fibrillen durchsetzte Anschwellung war durch einen ganz kurzen

Hals mit der Nervenzelle verbunden und sah einem abgeschnürten

Stücke derselben gleich. Key und Retzius bilden in ihren

„Studien in der Anatomie des Nervensystems und des Binde-

gewebes, Zweite Hälfte 1876“ in Fig. 17 auf Taf. XIX eine Zelle

mit solchem Abschnitt aus dem Sympathicus der Katze ab und

bezeichnen dieselben als „eingeschnürt“. Auch die Fig. 234 der

Technischen Histologie von Ranvier (fünfte Lieferung 1879,

pag. 663 der deutschen Übersetzung) zeigt eine ähnlich gebildete

Zelle aus einem Spinalganglion des Rochen.Der Kern erscheint in vielen überlebenden Zellen als ein

hyaliner, undeutlich begrenzter Körper, doch bildet sich gewöhn-

lich nach kurzem Verweilen unter dem Mikroskop eine feine

Linie als Grenze des nun rundlichen Kernes aus. Die meisten

nach anderen Kennzeichen als lebensfrisch zu bezeichnenden

Zellen zeigen eine solche Grenzlinie des Kernes von Anfang an,

welche aber immer von der dicken, als Durchschnitt der Kern-

membran beschriebenen Linie in abgestorbenen Zellen zu unter-

scheiden ist. Im Inneren des Kernes der Hirn‑ und Bauchganglien-

zellen finden sich gewöhnlich zwei, seltener drei rundliche, stark

glänzende Kernkörper und ausserdem eine wechselnde Anzahl

von sehr verschieden gestalteten, bisher in Nervenzellkernen

noch nicht beschriebenen Bildungen. (Vgl. Fig. 1, 2, 4a und b,

und 5.) Dieselben sind entweder kurze, dicke Stäbchen oder

lange, dünne, den ganzen Kern durchsetzende, gerade oder

gewundene Fäden, oder winkelig geknickte, gegabelte, oft sehr

zierliche Körper. Mitunter treten mehrere dieser Intranucleolar-

gebilde zu sehr complicirten Figuren zusammen, deren Arme in

verschiedenen Ebenen liegen. Bei Squilla mantis fand ich einmal

in jedem Nervenzellkerne eine schöne, aus zwölf und mehr

Gliedern bestehende Rosette, beim Flusskrebse manchmal fünf‑

und sechsstrahlige Sterne. In den sympathischen Zellen des Fluss-

krebses konnte ich blos die kurzen, dicken Stäbchen wiederfinden,S.

28

auch habe ich mehrmals diese neuen Kerngebilde selbst in den

centralen Nervenzellen vermisst. Sonst konnte ich mich überzeugen,

dass dieselben bei grossen und kleinen Exemplaren im Sommer

wie im Winter vorkommen, und zwar bei einigen Thieren sehr

reichlich, bei anderen in geringer Anzahl.Beide Arten von Kerngebilden, die rundlichen wie die

unregelmässig gestalteten, zeigen Bewegungserscheinungen und

Formveränderungen, welche mir als Beweis für den überlebenden

Zustand der untersuchten Elemente dienten. Die Veränderungen

der grossen rundlichen Kernkörper beschränken sich auf einen

langsamen Wechsel der fleckigen Zeichnung, welche an ihnen

ersichtlich ist, und auf geringe Verschiebungen ihres Ortes im

Kern. Die letzteren sind nur unter gewissen Bedingungen deutlich

zu erkennen, z. B. wenn die gewöhnlich der Kernwandschichte

nahe liegenden Kernkörper einander im Gesichtsfelde über-

schneiden, so dass von dem tiefer liegenden nur ein Abschnitt

sichtbar bleibt. Die Fig. 4 a und b stellt einen solchen Kern dar,

in welchem das obere Kernkörperchen allmälig über das untere

rückte, bis es dieses ganz verdeckt hatte.Viel auffälliger sind die Veränderungen der unregelmässigen

Kerngebilde. Bei winkelig geknickten Stäben ändert sich der

Winkel zwischen den einzelnen Gliedern; bei sternförmigen

Figuren die Stellung der einzelnen Strahlen zu einander. Wo

mehrere solche Figuren in einem Kerne vorhanden sind, nähern

und entfernen sie sich von einander; von einem mehrfach

gewundenen Faden taucht bald hier, bald dort eine Umbiegung

oder ein freies Ende auf. Mitunter scheint eine complicirte Figur

zu zerbrechen, indem ein Verbindungsstück zwischen zwei Theilen

derselben zuerst dünner, dann unsichtbar wird; manchmal trifft

man auf deutlich getrennte Stücke, welche noch in einer Linie

liegen, als ob sie früher vereinigt gewesen wären. (Vgl. Fig. 1.)

Ein Stück einer Figur scheint sich der Oberfläche des Kernes zu

nähern, ein anderes von ihr zu entfernen. Es erscheinen neue

Stäbchen, von denen man nicht weiss, ob sie mit schon vorher

sichtbaren zusammenhängen oder isolirt sind. Es ist nicht meine

Absicht, alle Mannigfaltigkeiten in der Erscheinung dieser schönen

Gebilde zu beschreiben; das Wesentliche bleibt, die Thatsache

ihrer grossen Veränderlichkeit zu constatiren.S.

29

Die beschriebenen Veränderungen gehen manchmal so rasch

vor sich, dass es schwer ist, irgend ein bestimmtes Aussehen des

Kernes durch Zeichnung festzuhalten; andere Male so langsam

und allmälig, dass man erst nach Minuten einen Wechsel in der

Erscheinung oder Lage der Kerngebilde constatiren kann. Oft

genug erscheinen dieselben ruhend; doch ist man dann begreif-

licherweise nicht in der Lage, die Vermuthung, dass der Zellkern

seine Lebenseigenschaften zu verlieren beginne, zurückzuweisen.Vielleicht bezieht sich auf diese Art von Kernkörpern eine

alte Angabe von Will1 in dessen vorläufiger Mittheilung „Über

die Structur der Ganglien und den Ursprung der Nerven bei

wirbellosen Thieren“: „In den Nervenkörpern von Astacus

fluviatilis sah ich öfters statt des gewöhnlichen feingekörnten

Kernes der inneren Zelle 2, 3 auch 4 cylindrische, auf

beiden Seiten mit einer stumpfen Spitze versehene und etwas

gekrümmte Körperchen, welche Krystallen nicht unähnlich waren“.

Die Bemerkung „statt des Kernes“ würde darauf zu deuten sein,

dass Will frische Zellen, an denen die deutliche Kernmembran

fehlte, beobachtet hat.Auch das Studium des Absterbens der Zellen gewährt einige

Aufschlüsse über die Structur derselben. Wenn die Elemente

einige Zeit der Beobachtung unterworfen waren, oder bei der

Präparation beschädigt worden sind, tritt eine Reihe von Bildern

auf, deren Zurückführung auf den sie verursachenden Insult nur

in wenigen Fällen gelingt, so dass ich bei der Beschreibung

derselben von der Verfolgung dieses Zusammenhanges Umgang

nehmen will. An den grossen unipolaren Zellen erscheint eine

oft sehr breite, einen grösseren oder geringeren Theil der Zell-

peripherie einnehmende Zone, welche durchaus homogen und

dem Kerninhalt ähnlich ist. Ich möchte hierin keine Quellung

des Protoplasmas erblicken, weil keine Volumszunahme der Zelle

damit verbunden ist. Vielmehr glaube ich, dass diese homogene

Zone durch den als „Zwischensubstanz“ beschriebenen Bestand-

theil des Zellleibes gebildet wird, aus welcher die netzförmige,

dunklere Substanz sich gegen den Kern zurückgezogen hat. Es

finden sich auch häufig genug Zellen, an denen zwei homogene1Müller’s Archiv 1844, pag. 80.

S.

30

Randpartien durch einen dünnen Strang dunklerer, genetzter

Substanz, welcher noch an der Peripherie festgehalten ist, getrennt

werden. Recht auffällig sind die Massen hyaliner Substanz, welche

sich an den sympathischen Zellen, der concentrisch geschichteten

Zellscheide anliegend, finden. (Fig. 3 hm.) Ihr vorwiegendes

Vorkommen an der Stelle, wo sich der Fortsatz der Nervenzelle

entwickelt, der stärkere Glanz und das Auftreten in Zellen,

welche sonst keine Zeichen des Absterbens bieten, lassen es

überhaupt zweifelhaft erscheinen, ob sie nicht vielmehr normale,

der lebenden Zelle eigenthümliche Bildungen sind. Dazu kommt,

dass ich dieselben an sympathischen Zellen nie während der

Beobachtung auftreten sah.Das Protoplasma der Nervenzellen im Gehirn und den

Bauchganglien wird unter den Augen des Beobachters körnig,

die netzförmige Structur immer mehr undeutlich; doch erhalten

sich Andeutungen der concentrischen Streifung noch dann, wenn

die Zelle sonst keine andere Ähnlichkeit mit einer überlebenden

zeigt. Zellen, welche bei der Präparation verletzt wurden – und

diese bilden die weitaus überwiegende Mehrheit – haben ein

gleichmässig gekörntes Protoplasma, meist ohne Spuren von con-

centrischer Streifung. Hat man zufällig die Nadelspitzen in die

Substanz einer Zelle selbst eingesetzt, so erscheint deren Proto-

plasma an den verletzten Stellen zu feinen Fäden ausgezogen,

welche mit kleinen Klümpchen oder Körnchen besetzt sind.

Diese Beobachtung zeigt, dass dem Protoplasma ein nicht geringer

Grad von Conhaerenz eigen ist; eine leichtflüssige Masse könnte

unmöglich diese Bilder geben. Dass man die so misshandelten

Zellen nicht mit den multipolaren, von denen später die Rede sein

wird, verwechseln darf, scheint vielleicht unnöthig zu bemerken.Die sympathischen Zellen werden beim Absterben ebenfalls

körnig, oder zeigen, besonders wenn die Hülle des Ganglions

abpräparirt wurde, das von Leydig1 für andere Objecte be-

schriebene „grobbröckelige“ Ansehen: dunklere Kugeln fein-

gekörnter Masse in einer helleren Umgebung.Wie verschieden sich die Kernmembran selbst an anschei-

nend überlebenden Zellen verhält, ist schon oben erwähnt worden.1Leydig, Vom Bau des thierischen Körpers. 1864. pag. 85.

S.

31

Hervorzuheben ist jedoch, dass in frischen Zellen entweder keine,

oder eine nur sehr feine Grenzlinie des Kernes sichtbar wird,

während der Kern der abgestorbenen Zelle eine dicke, doppelt

contourirte, eigentliche Kernmembran zeigt. Der Kerninhalt

misshandelter Zellen erscheint fein granulirt, der frischer Zellen

wird es allmälig, während gleichzeitig die rundlichen Körperchen

sich schärfer contouriren, und die Stäbchen, Rosetten u. dgl.

blässer, undeutlicher werden und endlich ganz verschwinden.

Nur einzelne kurze, dicke Klümpchen sind auch im granulirt

gewordenen Kerne zu sehen. Mehrmals sah ich, wie im Kerne

einer zur Beobachtung gelangten Zelle die Körnchen sich ver-

grösserten, zu groben, abgerundeten Klumpen heranwuchsen und

endlich in eine heftige Bewegung in der nun dickwandigen Kern-

blase geriethen.Aus den bisher beschriebenen Veränderungen, welche die

überlebende Nervenzelle beim Absterben erleidet, erklärt sich das

Bild der mit Reagentien behandelten Zelle und die darauf

gegründete Beschreibung vieler Autoren. Die verschiedenen

Bestandtheile der Zelle sind in ähnlicher Weise, wie es sich für

die Nervenfaser ergeben hat, in verschiedenem Grade haltbar.

Die concentrische Streifung im Protoplasma wird unter günstigen

Umständen durch Reagentien mit etwas verändertem Charakter

erhalten; daher dieses Structurverhältniss auch von mehreren

Autoren, wie bereits erwähnt, beschrieben und abgebildet wurde.

Die nicht kugeligen Kerngebilde scheinen gegen mechanische

oder chemische Insulte ganz besonders empfindlich zu sein; dem

entspricht auch der Umstand, dass sie den früheren Untersuchern

entgangen sind.Die Ergebnisse meiner Beobachtungen über die Nervenzellen

des Flusskrebses lassen sich also folgendermassen zusammen-

fassen: Die Nervenzellen im Gehirn und in der Bauch-

ganglienkette bestehen aus zwei Substanzen, von

denen die eine, netzförmig angeordnete, sich in die

Fibrillen der Nervenfasern, die andere, homogene in

die Zwischensubstanz derselben fortsetzt. Der Kern

der Nervenzelle besteht aus einer gegen den Zellleib

nichtscharf abgegrenzten, homogenen Masse, in

welcher geformte Bildungen von verschiedener GestaltS.

32

und Haltbarkeit sichtbar sind. Diese Inhaltskörper des

Kernes zeigen Form‑ und Ortsveränderungen, durch

welche der überlebende Zustand der Zelle dargethan

wird.Es ist nochmals hervorzuheben, dass die Bilder, auf welche

sich diese Darstellung des Baues der Nervenzellen gründet, in den

meisten Präparaten nur in geringer Anzahl gefunden werden,

während die Mehrzahl der Elemente den Beschreibungen anderer

Autoren mehr oder minder entspricht. Doch hat die Untersuchung

des frischen Nervengewebes den besonderen Vortheil, dass sie zu

entscheiden erlaubt, welche Bilder dem überlebenden und welche

dem abgestorbenen Zustande der Elemente angehören.Denselben Bau, wie an den grossen unipolaren, konnte ich

einige Male auch an grossen multipolaren Zellen beobachten,

welche ich aus der Bauchganglienkette des Flusskrebses isolirte.

An den letzteren zeigte sich auch eine Verschiedenheit der Fort-

sätze, welche ganz analog den von Deiters an manchen Zellen

des nervösen Centralorgans der Wirbelthiere entdeckten Ver-

hältnissen ist. Einer der Fortsätze nämlich war von seinem

Ursprunge an drehrund und heller als die Substanz des Zellleibes;

er war in allen Stücken den in Fig. 1 und 5 abgebildeten Fort-

sätzen unipolarer Zellen ähnlich. Die anderen Fortsätze erschienen

platt und verschmälerten sich allmälig; an einem war eine

Theilung bemerkbar; ihre Substanz war so dunkel wie die des

Zellleibes, aber sie zeigte, wie der hellere Zellfortsatz, isolirte,

parallel laufende Fibrillen. Diese Beobachtung, welche überdies

darthut, dass die Zwischensubstanz der Nervenfasern von der der

Zellen verschieden ist, konnte ich leider nur zweimal machen

und weiss auch nicht den Ort anzugeben, an welchem sich diese

mit aller Sicherheit erkannten multipolaren Zellen vorfinden.IV.

Es ist zwar nicht gestattet, die an dem Nervengewebe des

Flusskrebses erkannte Structur von ungewisser physiologischer

Bedeutung ohne weitere Erwägung auf die entsprechenden

Elemente anderer Thiere zu übertragen; aber so lange endgiltige

Ergebnisse der Untersuchung es nicht verbieten, darf man dochS.

33

an der Möglichkeit festhalten, dass die beschriebene Structur der

Nervenfasern und Nervenzellen nicht dem Flusskrebs und seinen

nächsten Verwandten eigenthümlich, sondern die allgemeine

Structur des Nervengewebes sei. Die Betrachtung der in der

Literatur niedergelegten Beobachtungen weist nämlich dieselben

Controversen, welche beim Nervengewebe des Flusskrebses durch

Beobachtung überlebender Zellen entschieden und theilweise

auch erklärt werden konnten, für das Nervengewebe der meisten

anderen Wirbellosen und Wirbelthiere nach, ohne dass auf diesem

weiteren Gebiete bisher die Entscheidung erfolgt wäre. Unter

solchen Verhältnissen kann die sichere Kenntniss des Nerven-

gewebes bei einem einzigen Thiere auch für die Beurtheilung

der für die anderen Thiere schwebenden Fragen von Werthe

sein.Ich halte es für überflüssig, die ganze mit Ehrenberg und

Valentin beginnende Reihe der Autoren über die Structur des

Nervengewebes hier nochmals aufzuführen. Es scheint mir hin-

zureichen, wenn ich mich auf einige allgemeine Bemerkungen

und auf die Hervorhebung jener Angaben beschränke, welche mit

meinen Beobachtungen am Flusskrebse übereinstimmen. Denn

aus einer solchen Prüfung der Literatur können sich doch nur

Fingerzeige für die Auffassung der einander widersprechenden

Behauptungen ergeben. Die endliche Aufklärung, ob es eine

gemeinsame Structur der Nervenzellen und Nervenfasern in der

Thierreihe gebe, und welches diese sei, kann nur durch neue

Untersuchungen gewonnen werden.Die Nervenfasern wirbelloser Thiere sind vielleicht eben so

oft als fibrillär wie als homogen oder granulirt beschrieben

worden. In der grossen, bereits mehrmals erwähnten Arbeit von

Waldeyer über den Axencylinder wurde die Zusammensetzung

aus Fibrillen für die peripheren und centralen Elemente aller

Classen der Wirbellosen gelehrt; auch die letzte, sorgfältige

Untersuchung des Nervengewebes wirbelloser Thiere durch Hans

Schultze1 , welche sowohl die Bilder im frischen Zustande als

nach Anwendung von Reagentien berücksichtigt, gelangt zu1H. Schultze, Die fibrilläre Structur der Nervenelemente bei

Wirbellosen. Archiv für mikrosk. Anat. XVI. 1879.S.

34

demselben Ergebniss. Dagegen ist der Widerspruch solcher

Beobachter zu erwähnen, welche wie Hermann1 und Solbrig2

sich auf ein einziges Thier oder eine Thierclasse als Unter-

suchungsobject beschränkt haben. Es ist nicht wahrscheinlich,

dass diese Widersprüche von der Verschiedenheit der unter-

suchten Objecte herzuleiten seien; denn in der Regel findet ein

Beobachter, welcher seine Untersuchungen auf mehrere Thier-

classen ausdehnt, übereinstimmende Structurverhältnisse für die

so verschiedenen Objecte, während dasselbe Object meist ver-

schiedenen Beobachtern Anlass zu ganz abweichenden Beschrei-

bungen gibt.Um Missverständnissen vorzubeugen, muss ich daran erinnern,

dass nicht alle faserigen Elemente im Nervensystem wirbelloser

Thiere als „Nervenfasern“ bezeichnet werden können. Waldeyer

hat zuerst hervorgehoben, dass an vielen Orten selbständige,

isolirbare Nervenfasern mangeln und die Nervenstämme aus

feinen Fibrillen bestehen, welche durch Dissepimente, die von

einer gemeinsamen Scheide ausgehen, in dickere oder dünnere

Bündel zerlegt werden. Die fibrilläre Zusammensetzung des Inhalts

dieser Abtheilungen in den Nervenstämmen ist seither von vielen

Autoren und auch von solchen, welche, wie Hermann, die

„Nervenfasern“ als homogen beschreiben, bestätigt worden.3 Eine

ähnliche Anordnung der faserigen Nervensubstanz scheint im

Opticus und anderen Hirnnerven des Krebses vorzuliegen. Diese

Elemente, welche mit den von mir beschriebenen Fasern des

Flusskrebses nicht direct vergleichbar sind, wurden also von den

meisten neueren Autoren in übereinstimmender Weise aufgefasst

und gaben zu der Aufstellung der „Primitivfibrille als letztes

Structurelement der Nervenfasern“ Anlass. In der Beschreibung

der eigentlichen, mit selbständiger Scheide versehenen Fasern

zeigt sich dagegen ein Mangel an Übereinstimmung der ver-

schiedenen Untersucher, welcher durch neue Beobachtungen eine1E. Hermann, Das Centralnervensystem von Hirudo medicinalis.

Gekrönte Preisschrift. München 1875.2Solbrig, Über die feinere Structur der Nervenelemente bei den

Gasteropoden. Gekrönte Preisschrift. 1872.3Vgl. Hermann, l. c. pag. 50 u. ff.; H. Schultze, l. c.; Dietl l. c.

pag. 14 u. ff.; Krieger, l. c. pag. 15.S.

35

ähnliche Aufklärung finden dürfte, wie sie hier für den Flusskrebs

gegeben worden ist.Es ist bekannt, dass auch die Structur der Nervenfasern bei

den Wirbelthieren bisher nicht genügend festgestellt ist. Die

blassen, marklosen Fasern sind schon von ihrem Entdecker,

Remak1 , als aus feinen Fibrillen bestehend beschrieben worden;

und die Thatsache, dass ähnliche blasse Fasern im Embryonal-

leben an Stelle der markhaltigen sich finden, spricht zu Gunsten

derselben Structur der letzteren Fasern. Auch ist, seitdem

Waldeyer2 das Resultat seiner Untersuchungen über den Axen-

cylinder der Wirbelthiere in dem Satze zusammenfasste: Der

Axencylinder sei nach Ursprung, Endverhalten und chemischen

Reactionen dem Fibrillenbündel der Evertebraten homolog, doch

sei es bisher nicht gelungen, ihn histologisch in Fibrillen zu

zerlegen, von M. Schultze und anderen Beobachtern sowohl

eine Längsstreifung des Axencylinders als auch ein Zerfall

desselben in feine Fibrillen an verschiedenen Örtlichkeiten des

Nervensystems nachgewiesen worden. Doch ist noch immer

unerklärt, warum diese vermuthete fibrilläre Structur an der bei

weitem grössten Anzahl markhaltiger Nervenfasern nicht ersicht-

lich ist, und es bleibt zweifelhaft, ob die beobachtete Längs-

streifung alle Male auf Fibrillen zu beziehen sei, und ob diese

Fibrillen sich in der ganzen Strecke des Nerven vorfinden. Selbst

der neueste Beobachter H. Schultze3 , der entschiedenste Ver-

fechter der fibrillären Structur, kann doch nur aussagen, dieselbe

an der lebenden Faser „andeutungsweise“ gesehen zu haben.

Auf die von H. D. Schmidt4 und Arndt5 aufgestellte Ansicht,

dass der Axencylinder aus homogener Substanz, in welcher

Körnchen in bestimmter, überdies noch durch die Thätigkeit des

Nerven beeinflusster Anordnung enthalten sind, glaube ich keinen

Werth legen zu sollen, da dieselbe nichts anderes, als eine ziemlich1Remak, Observationes anatom. et microsc. de system. nerv. struct.

Berolini 1838.2l. c. pag. 207.

3H. Schultze, Axencylinder und Nervenzelle. Archiv für Anatomie

und Entwicklungsgeschichte. 1878.4Jahresbericht von Hofmann‑Schwalbe. 1874.

5Arndt, Etwas über die Axencylinder der Nervenfasern. Virchow’s

Archiv, Bd. LXXVIII. 1879.S.

36

willkürliche Ausdeutung der durch gewisse Reagentien hervor-

gebrachten Bilder zu sein scheint. Die von Arndt an diese

Auffassung geknüpften physiologischen Bemerkungen entziehen

sich dem Beweise ebenso sehr wie der Widerlegung.Von den Einwendungen gegen die fibrilläre Zusammen-

setzung des Axencylinders sind besonders die von Fleischl1

und Boll2 erwähnenswerth. Nach den Untersuchungen dieser

Autoren ist das Verhalten des Axencylinders das einer gerinn-

baren Flüssigkeit, womit dessen Zusammensetzung aus Fibrillen

unvereinbar wäre. Überträgt man aber den für die Nerven-

fasern des Flusskrebses gefundenen Bau auf den Axencylinder

der Wirbelthiere und nimmt an, dass der letztere aus feinen, sehr

hinfälligen Fibrillen und einer sehr weichen Zwischensubstanz

bestehe, so werden die Beobachtungen von Fleischl und Boll

sehr wohl mit der fibrillären Zusammensetzung des Axencylinders

verträglich. In der That hat schon Haeckel die Bildung eines

Gerinnsels in den Nervenfasern des Flusskrebses, welche doch

unzweifelhaft im frischen Zustande Fibrillen enthalten, beschrieben

und abgebildet.3Was die Structurverhältnisse der Nervenzellen betrifft, so

kann ich eine namhafte Anzahl von Beobachtungen an Elementen

von Wirbellosen und Wirbelthieren anführen, welche mit meiner

Beschreibung der Nervenzellen des Flusskrebses mehr oder weni-

ger übereinstimmen und geeignet sind, die Vermuthung von der

allgemeineren Bedeutung dieser Structurverhältnisse zu stützen.Zunächst ist eine Reihe von Autoren zu erwähnen, welche

das Vorhandensein von zweierlei Substanzen in der Nervenzelle

behauptet haben: So lehrt Buchholz,4 dass die Nervenzelle1Fleischl, Über die Beschaffenheit des Axencylinders. Festgabe an

C. Ludwig. 1874.2Boll, Über Zersetzungsbilder des markhaltigen Nervenfasers.

Archiv für Anatomie und Entwicklungsgeschichte. 1877.3Ich möchte hier noch auf die interessante Angabe von Trinchese

(Memoria sulla Struttura del Sistemo Nervoso dei Cefalopodi. Firenze 1868)

aufmerksam machen, dass eine stark lichtbrechende Markscheide, welche

mitunter selbst doppelt contourirt erscheint, auch an den peripheren Nerven

von Cephalopoden vorkommt. (Fig. 5 und 12 auf Trinchese’s Taf. I.)4Bemerkungen über den histologischen Bau des Centralnervensystems

der Süsswassermollusken. Müller’s Archiv 1863. pag. 251.S.

37

der Süsswassermollusken „aus einer hyalinen Grundsubstanz

besteht, in welcher, gleichmässig suspendirt, ein anderer, in Form

feiner Pünktchen auftretender Körper erscheint.“ Diese Grund-

substanz ist nach ihm vollkommen identisch mit dem Inhalt der

Zellfortsätze und der peripherischen Nervenstämme und müsse

für die eigentliche Nervensubstanz erklärt werden.Fleischl1 behauptet auf Grund von Bildern, welche er

nach Einwirkung von Borsäure auf frische Zellen des Ganglion

Gasseri vom Frosche sah: „Der Leib dieser Zellen besteht aus

einer weichen Substanz, welche entweder immer in kugelige v

Massen abgetheilt ist, oder sich nach Borsäureeinwirkung in

solche theilt. Zwischen diesen Kugeln liegt eine das Licht anders

brechende Zwischensubstanz“. Er sah ferner, dass der mit der

interglobulären Substanz in Zusammenhang stehende Kern nach

Borsäureeinwirkung aus der Zelle austrat.In Hinblick auf die später zu erwähnenden Beobachtungen

Schwalbe’s an demselben Objecte halte ich es für wahrscheinlich,

dass Fleischl’s globuläre Substanz der netzförmigen Substanz

in den Nervenzellen des Krebses gleichzustellen ist, deren Stränge

in Folge der Borsäureeinwirkung gerissen und zu discreten Ballen

vereinigt worden waren. Ich habe schon erwähnt, dass das Proto-

plasma der sympathischen Zellen vom Flusskrebs beim Absterben

oft ähnliche Formen annimmt, und muss noch bemerken, dass

Fleischl ’s Beschreibung des Kernes als eines im Leben

membranlosen Gebildes seither an vielen anderen Zellen bestätigt

worden ist.Hermann2 schliesst sich der von Fleischl gemachten

Aufstellung zweier Substanzen auf Grund seiner Beobachtungen

an den Nervenzellen des Blutegels an und fügt hinzu, dass die

interglobuläre Substanz allein den Fortsatz bildet.In vollkommener Übereinstimmung befinde ich mich aber

mit den Angaben von Schwalbe,3 welche ich ihrer Wichtigkeit

halber dem Wortlaute nach citiren will:1Über die Wirkung von Borsäure auf frische Ganglienzellen. Sitzungs-

berichte d. k. Akad. d. Wiss. LXI. Bd. 1870.2l. c. pag. 29 u. ff.

3Schwalbe, Bemerkungen über die Kerne der Ganglienzellen.

Jenaische Zeitschrift 1875. pag. 38.S.

38

„In analoger Weise fand ich im Körper der Spinalganglien-

zellen vom Frosch zwei Substanzen vertheilt, von denen die eine

ein sehr zartes Netzwerk formirte, das von der Oberfläche des

wandungslosen Kernes bis zur Zellenoberfläche reichte, die andere

hellere die Maschenräume ausfüllte. Die Substanz des Kern-

körperchens erwies sich als optisch verschieden von jenen beiden

Substanzen, dagegen schien der Kernsaft mit der Ausfüllungs-

masse der Maschenräume übereinzustimmen. Ist dies richtig, so

werden wir auch hier drei Substanzen zu unterscheiden haben:

die Nucleolarsubstanz, den Kernsaft und die reticuläre Substanz“.Und ferner: „Die pinselförmige Ausstrahlung der Axen-

cylinder in die Substanz der Ganglienzelle ist ferner einfach auf

eine regelmässigere Anordnung der Netzbälkchen, auf Bildung

regelmässig gegen den Anfang der Nervenfaser convergirender

Fäden zurückzuführen.“…Eine concentrische Anordnung dieser Netzbalken beschreibt

Schwalbe an diesen Nervenzellen des Frosches nicht, dagegen

hat er eine solche mehr oder weniger deutlich in den frischen

Spinalganglienzellen der Säugethiere gesehen.1 Dieselbe con-

centrische Streifung ist an den Nervenzellen verschiedener wirbel-

loser Thiere – Würmer, Arthropoden, Mollusken – von Leydig,2

Walter , Dietl, Boll,3 H. Schultze, Schwalbe u. A. gesehen

worden, und man darf vermuthen, dass dieses Bild in allen Fällen

auf jene Structur des Protoplasmas, welche an den Nervenzellen

des Flusskrebses erkannt wurde, zu beziehen ist.Boll und H. Schultze erblicken in diesen Beobachtungen

eine Bestätigung der Auffassung M. Schultze’s vom fibrillären

Bau der Nervenzelle, für deren Würdigung hier der Platz sein

möchte. Nach den bekannten Darstellungen M. Schultze’s4

besteht die Nervenzelle aus einer grossen Anzahl feiner Fibrillen,1Schwalbe, Über den Bau der Spinalganglien nebst Bemerkungen

über die sympathischen Ganglienzellen. Archiv f. mikrosc. Anat. IV. 1868.2Leydig, Vom Bau des thierischen Körpers. 1864, pag. 85.

3Boll, Beiträge zur vergleichenden Histologie des Molluskentypus.

Archiv für mikrosk. Anat. IV. Supplement. 1869.4Observationes de structura cellularum fibrarumque nervearum.

Bonner Universitätsprogramm, Aug. 1868. – Stricker’s Handbuch der

Lehre von den Geweben. 1871.S.

39

welche aus den Fortsätzen in dieselbe einstrahlen, und einer fein-

körnigen Zwischensubstanz. Die feinkörnige Substanz ist am

mächtigsten in der Umgebung des Kernes, die Fibrillen in der

Rindenschichte der Zelle; letztere dringen aber auch in die Tiefe

und ordnen sich concentrisch um den Kern, mit dessen Substanz

sie in keinerlei Zusammenhang stehen. Der Verlauf der einzelnen

Fibrillen, welche sich blos verflechten, aber nicht mit einander

verbinden, ist ein sehr complicirter. Es macht den Eindruck, als

ob sie die Zelle blos durchsetzen würden, um aus einem Fortsatze

in einen anderen zu gelangen. Doch konnte M. Schultze auch

nicht eine einzige derselben durch die Zelle hindurch verfolgen.1

In der Auffassung der Nervenzelle, zu welcher M. Schultze durch

diese Beobachtungen veranlasst wurde, tritt die feinkörnige

Zwischensubstanz zurück und die Zelle erscheint als ein Ort,

in welchem die selbständigen Fibrillen der verzweigten Fortsätze

eine Umlagerung behufs Bildung des Axencylinderfortsatzes

erfahren.Vergleichen wir diese Darstellung M. Schultze’s mit den

Bildern, welche die überlebenden Nervenzellen des Flusskrebses,

oder die Zellen des Ganglion Gasseri vom Frosch nach S c h w a l b e

zeigen, so ergibt sich zunächst, dass die Zusammensetzung der

Fortsätze aus Fibrillen und einer Zwischensubstanz, die Ein-

strahlung der ersteren in die Zelle, endlich das Fehlen eines

Zusammenhanges derselben mit dem Kerne für beide Fälle zutrifft.

Die grössere Anzahl der Fibrillen in den von Max Schultze

beschriebenen Elementen erklärt sich daraus, dass es sich hier

um Zellen mit vielen Fortsätzen, beim Flusskrebse und an den

Objecten Schwalbe’s um uni‑ oder bipolare Zellen handelt.

Die Eigenthümlichkeit der multipolaren Zellen M. Schultze’s

mag ferner den Eindruck erklären, dass die Fibrillen die Haupt-

masse der Zelle bilden und dieselbe nur durchsetzen. Um so mehr

muss die für die Übereinstimmung wichtige Thatsache hervor-

gehoben werden, dass es weder hier noch dort gelingt, einer

Fibrille ansichtig zu werden, welche ohne Unterbrechung durch

die Zelle hindurchzieht. Ein wesentlicher Unterschied liegt aber1„Fibrillae ex singulis processibus in cellulam confluentes diversis-

sima ratione sese innectunt neque unquam mihi contigit, ut unam earum per

totam cellulam oculis secutus sim.“ Observationes pag. 5.S.

40

darin, dass nach M. Schultze die Fibrillen in der Zelle ihre

Isolirung bewahren und durch eine feinkörnige Zwischensubstanz

getrennt sind, während nach Schwalbe’s und meinen Beob-

achtungen alle Fibrillen nach kürzerem oder längerem Verlauf in

die netzförmig angeordnete Zellsubstanz eingehen, deren Zwischen-

räume durch eine homogene Substanz ausgefüllt wird. Da muss

nun erinnert werden, dass kein Beweis für den überlebenden

Zustand der von Max Schultze beschriebenen Elemente vorliegt,

dagegen Anhaltspunkte genug, dieselben für abgestorbene zu

erklären. Die Bilder M. Schultze’s zeigen eine feinkörnige

Zwischensubstanz und einen scharf contourirten Kern; wir wissen

aber, dass diese beiden Structurverhältnisse an den Elementen des

Flusskrebses erst beim Absterben auftreten. Nach M. Schultze

zeigen ferner mit Jodserum, Überosmiumsäure und anderen Re-

agentien behandelte Zellen dieselbe Structur wie die vermeintlich

frischen, während wir gesehen haben, dass Reagentien niemals

die Structur der Nervenzellen unverändert erhalten und gerade

die Erkenntniss des Protoplasmas und des Kernes beeinträchtigen.

Wir dürfen also vermuthen, dass M. Schultze überhaupt keine

frischen Zellen gesehen, und dass die von ihm beschriebenen

Elemente im überlebenden Zustande eine ähnliche Structur wie

die Nervenzellen des Flusskrebses erkennen lassen würden.Die Annahme, dass gewisse Reagentien die Netzstränge des

Zellleibes mitunter als Fasern erscheinen lassen, würde auch eine

interessante Beobachtung Remak’s1 erklären, welche derselbe

der Naturforscherversammlung zu Wiesbaden 1852 mitgetheilt

hat: „Nach Vivisection einer Raja batis und 24stündiger Auf-

bewahrung der Wirbelsäule in einer verdünnten Lösung von

Chromsäure und doppelt chromsaurem Kali zeigte aber die

Substanz der Ganglienkugeln ein sehr regelmässiges, faseriges

Gefüge. Und zwar liessen sich zwei Schichten von Fäserchen

unterscheiden; die innere umgab concentrisch den Kern, die

äussere verlief nach beiden Polen in den Kanal des Axen-

schlauches hinein.“Die Auffassung M. Schultze’s von der Bedeutung der

Nervenzelle als Umlagerungsstätte der Fibrillen – welche übrigens156 Amtlicher Bericht pag. 182 u. ff.

S.

41

von ihrem Urheber selbst blos als eine mögliche hingestellt wurde

– ist zunächst durch den Umstand beseitigt, dass sie den nicht

zur Beobachtung kommenden ununterbrochenen Verlauf der

Fibrillen aus einem Fortsatze in einen anderen voraussetzt. Sodann

ist zu bemerken, dass dieselbe überhaupt nur für multipolare

Zellen, von denen sie abstrahirt wurde, in Betracht kommen kann,

denn in uni‑ oder bipolaren Zellen ist eine Umlagerung der

Fibrillen unmöglich. Diese Zellformen, welche im Nervensystem

wirbelloser Thiere die multipolaren weitaus zu überwiegen

scheinen, bedeuten demnach nach M. Schultze nichts als „kern-

haltige Anschwellungen der Nervenfaser“. Um einzusehen, wie

unzureichend diese Auffassung ist, muss man sich erinnern,

dass nach neueren Untersuchungen die uni‑, bi‑ und multipolaren

Zellformen durch mannigfache Übergangsformen verbunden

erscheinen.Unter einer bestimmten physiologischen Voraussetzung über

die Fibrillen der Nervenfaser kann man aber eine andere Auf-

fassung der Nervenzelle aussprechen. Nimmt man nämlich an,

dass jede Fibrille der Nervenfaser zur gesonderten Leitung der

Erregung befähigt ist, so ergibt sich aus Schwalbe’s und meinen

Beobachtungen, dass die im Nerven gesonderten Bahnen

in der Nervenzelle zusammenfliessen. Diese Auffassung

erstreckt sich auf alle bisher bekannten Formen der Nervenzelle;

man muss aber zugestehen, dass die Voraussetzung, auf welcher

sie beruht, lange nicht bewiesen ist, wenn gleich einiges, was

über das Endverhalten der Nerven bekannt ist, für dieselbe zu

sprechen scheint.Ich muss nochmals betonen, dass ich in diesem Abschnitte

nur gerechtfertigte Vermuthungen und Anhaltspunkte zu gewinnen

suche und durchaus nicht behaupten will, es sei sichergestellt,

dass allen Nervenzellen dieselbe Structur zukomme. Die Überein-

stimmung von einander so ferne stehenden Elementen wie der

grossen centralen Zellen des Flusskrebses und der Spinalganglien-

zellen des Frosches und der Säugethiere ist auffällig genug; doch

schon die sympathischen Zellen des Flusskrebses lassen die

gleiche Structur nicht sicher erkennen, ebensowenig nach

Schwalbe1 die multipolaren Zellen des Rückenmarkes. Die1Bemerkungen über die Kerne der Ganglienzellen. l. c., pag. 35.

S.

42

frischen Nervenzellen der Retinaerscheinen nach Schwalbe1

ganz durchsichtig bis auf einen schmalen Hof um den Kern; in

den Nervenzellen der freipräparirten Magenwand des

Blutegels beobachtete Hermann2 heftige Körnchenbewegung u. dgl.

Doch kann man die früher geäusserte Vermuthung durch diese

Beobachtungen auch nicht für widerlegt erachten, da es sehr wohl

möglich ist, dass an den erwähnten Elementen nur eine Modi-

fication jener Structur vorliegt, welche die Erkennung derselben

erschwert, wie ich dies von den sympathischen Zellen des Fluss-

krebses ausgesprochen habe. Die grosse Durchsichtigkeit der

Retinazellen, die ja durch die Örtlichkeit erfordert wird, schliesst

eine Sonderung des Zellleibes in zwei Substanzen, deren eine

netzförmig angeordnet in die Fibrillen der Nervenfaser übergeht,

noch nicht aus, da z. B. an der frischen Cornea die gewiss prä-

existirenden Hornhautzellen sich zunächst nicht von dem Gefüge

der Cornea abheben; und bei der grossen Hinfälligkeit der feineren

Structurverhältnisse im Nervengewebe muss man es auch unent-

schieden lassen, ob die von Hermann beschriebene Erscheinung

– nach Hermann’s eigenen Worten – „Tod oder Leben

bekunde“.Die Angaben Frommann’s,3 welcher vorwiegend auf die

Bilder der Silberbehandlung gestützt, eine complicirte fibrilläre

Structur der Zellen behauptet hat, kann ich, in so weit dieselbe

über das von Remak und M. Schultze Beobachtete hinausgeht,

so wenig wie andere Untersucher bestätigen oder verwerthen.

Dasselbe gilt von den zum Theil extravaganten Angaben Heitzmann’s.4Das Wesentliche an der für manche Nervenzellen erkannten,

für andere vermutheten Structur scheint nun aber keine Eigen-

thümlichkeit des Nervengewebes zu sein. Die Verhältnisse, welche