S.

[81]

Über Spinalganglien und Rückenmark

des Petromyzon.Von stud. med. Sigm. Freud

(Aus dem physiologischen Institute der Wiener Universität.)

(Mit 4 Tafeln und 2 Holzschnitten.)I. Über die Literatur der Spinalganglien.

Es erscheint mir zweckmässig, etwas von den bisherigen Mittheilungen über

die Spinalganglien der Wirbelthiere zu sagen, bevor ich die Resultate meiner

Untersuchungen über die Spinalganglien des Petromyzon darlege. Ich

verfolge dabei die Absicht zu prüfen, ob die Vermuthung eines gleichartigen

Baues der Spinalganglien bei höheren und niederen Wirbelthieren durch die

gemachten Beobachtungen bestätigt oder zurückgewiesen wird.

Die Mehrzahl der Autoren ist nicht geneigt, die Identität im Bau der Spinalganglien

bei den Wirbelthieren anzuerkennen. Man beschreibt Verhältnisse

in den Spinalganglien der Fische, die man bei den anderen Wirbelthieren

nicht wiederfindet, und findet bei den letzteren Bildungen, welche den

Fischen zu fehlen scheinen. Diese Differenzen gewinnen an Bedeutung, weil

wenigstens über die Spinalganglien der Fische die Angaben der Autoren gut

übereinstimmen, und man deren Bau erschöpfend zu kennen glaubt.

Die Angaben der Autoren über die Spinalganglien der höheren Wirbelthiere

lauten so wenig übereinstimmend, dass es nicht leicht möglich ist,

sich aus denselben eine Vorstellung vom Bau der Spinalganglien zu bilden,

wenn man keinen Grund hat, einen Theil der gemachten Beobachtungen

zu verwerfen. Die Widersprüche der Autoren erscheinen nicht wunderbar,

wenn man erwägt, dass die Methode der Untersuchung den Schwierigkeiten

des Objectes durchaus nicht gewachsen ist. Seitdem zuerst von H e l m -

h o l t z , R o b i n , B i d d e r u. A. derS.

82

Zusammenhang der Nervenfasern mit den Nervenzellen entdeckt wurde, haben sich für die Spinalgang-

lien Fragen ergeben, deren endgiltige Beantwortung noch heute aussteht: ob

alle Nervenfasern der hinteren Wurzel mit den Zellen des Spinalganglions

zusammenhängen oder nur ein Theil, und in welcher Weise; ob im Spinalganglion

eine Faservermehrung stattfindet, und ob Verbindungen zwischen

den Zellen selbst bestehen. Diese Fragen sind zum Theil identisch mit denen

nach der Anzahl und dem Verlaufe der Fortsätze der Spinalganglienzellen.Von der feineren Structur der Zelle und ihren Differenzirungen soll hier

nicht die Rede sein.

Die Spinalganglien der Wirbelthiere bestehen aus dicht zusammengedrängten

Nervenzellen, aus Nervenfasern, welche unregelmässige Wege zwischen

den Nervenzellen nehmen, aus Gefässen, bindegewebigen und endotelialen

Bildungen. Alle diese Elemente sind im Spinalganglion zu einem

Klumpen vereinigt, dessen Aufhellung und Ansicht als Ganzes unter dem

Mikroskop nichts Verlässliches lehrt, gewöhnlich überhaupt nicht ausführbar

ist.Die gebräuchlichen Untersuchungsmethoden für Spinalganglien sind die

mechanische Trennung der nervösen Elemente von einander und von den

bindegewebigen, und die Anfertigung von feinen Durchschnitten. Erstere

Methode kann nur einen kleinen Theil der nervösen Elemente unversehrt

darstellen, lässt niemals mit Sicherheit entscheiden, inwieweit dies gelungen

ist, und kann nichts über den Faserverlauf im Spinalganglion lehren. Die

Durchschnitte der erhärteten Spinalganglien geben nur Segmente der Zellen,

Bruchstücke ihrer Fortsätze und sind zur Verfolgung von Fasern auf längere

Strecken hier noch weniger als bei den nervösen Centralorganen geeignet.Eine befriedigende Einsicht in den Bau der Spinalganglien kann man

nur auf zwei Wegen erlangen: entweder indem man eine Methode der Zerlegung

übt, welche die nervösen Elemente aus den bindegewebigen löst, ohne

die Continuität der Nervenfasern und ihren Zusammenhang mit den Nervenzellen

aufzuheben, oder indem man ein Object zur Untersuchung wählt,

welches vermöge der Anordnung seiner Elemente ohne Zuhilfenahme von

Isolation und Durchschneidung seinen Bau in derS.

83

Flächenansicht erkennen

lässt. Ich will gleich bemerken, dass letztere Bedingung bei den Spinalganglien

von Petromyzon nahezu verwirklicht ist.

Es ist nicht meine Absicht, hier die Literatur der Spinalganglien vollständig

zu geben. Dies würde erfordern, auch die sympathischen und andere

58

1878-01 Über Spinalganglien und Rückenmark des Petromyzon

periphere Ganglien zu berücksichtigen, und ich sehe keine Nöthigung, meine

Aufgabe so sehr zu erschweren. Ein vollständiges Literaturverzeichniss hätte

auch gerade jetzt wenig Werth, wo die Untersuchungen über Spinalganglien

sich rasch vermehren. Endlich ist dasselbe kein Bedürfniss, weil in der Nervenlehre

von H e n l e 1871 und den Studien in der Anatomie des Nervensystems

und des Bindegewebes von A x e l K e y und G. R e t z i u s ,

zweite Hälfte 1876, ziemlich vollständige Literaturangaben enthalten sind.

Ich will bloss solche Angaben aus der Literatur herausheben, die sich auf die

drei erwähnten Fragen beziehen: ob alle Fasern der hinteren Wurzel sich mit

den Spinalganglienzellen verbinden, ob eine Faservermehrung stattfindet,

wie viel Fortsätze und von welchem Verlaufe die Spinalganglienzellen haben.

Es ist bekannt, dass 1847 R o b i n 1 , B i d d e r und R. Wa g n e r

unabhängig von einander fanden, dass in den Spinalganglien der Fische die

Zellen bipolar und in die Fasern der hinteren Wurzel eingeschaltet sind.

Über die Wurzelganglien des Trigeminus und Vagus vom Hecht, welche

Spinalganglien gleichgestellt werden können, sagt B i d d e r :2

„Jedenfalls scheint jedoch nur ein kleiner Theil der in den hinteren Wurzeln

enthaltenen Fasern diese Verbindungen mit den Kugeln ‚(Ganglienzellen)‘

einzugehen.“1 P o l a i l l o n , Études sur la texture des ganglions nerveux périphériques. Journal

de l’Anatomie et de la Physiologie publié par R o b i n , III 1866, nimmt die

Priorität dieses Fundes für R o b i n in Anspruch. Ich kenne die Mittheilung von

R o b i n (Procès-verbaux de la Société philomatique de Paris 1847) nur aus den

Citaten der Autoren.2 B i d d e r , Zur Lehre von dem Verhältnisse der Ganglienkörper zu den Nervenfasern

1847. p. 28.S.

84

Weit sicherer äusserte sich gleichzeitig R u d . Wa g n e r 1 in entgegengesetztem

Sinne:2

„Was die Ganglien betrifft, so habe ich in allen Spinalganglien, in den

Ganglien der Kiemenzweige des Vagus, im grossen Wurzelganglion des Trigeminus

im Wesentlichen ganz gleiche Verhältnisse gefunden. Überall nämlich,

wo eine scharfe Beobachtung möglich ist, tritt jede Primitivfaser in

der Nervenwurzel aus den Centraltheilen (Hirn und Rückenmark) an eine

Ganglienzelle, und ich halte es für sehr zweifelhaft, ob es überhaupt in den

Die Beobachtungen Wa g n e r ’s beziehen sich auf Torpedo.

Ganglien einfache, blos durchstreichende Primitivfasern gibt, d. h. solche,

die nicht eine Verbindung mit einer Ganglienzelle eingehen.“

An anderer Stelle:3

„Ein sicheres Ergebniss bei dem Versuche, die Spinalganglien und die ihnen

verwandten Wurzelganglien des Vagus und Trigeminus vollständig in

ihre Elementartheile aufzulösen, lässt sich annäherungsweise nur bei den

Plagiostomen, unvollkommen bei einigen anderen Fischen erzielen. Hier

überzeugt man sich, dass alle Primitivfasern der hinteren Rückenmarkswurzeln

ohne Ausnahme sich mit je einer Ganglienzelle combiniren und dass

weder apolare noch unipolare Ganglienzellen vorkommen.“

J o h . M ü l l e r , der sich für diese Frage lebhaft interessirte, nahm auf

Grund eigener Untersuchungen für R. Wa g n e r Partei. In den Neurologischen

Untersuchungen4 ist ein Schreiben von J. M ü l l e r an Wa g n e r

mitgetheilt, in dem es heisst:

„Ich bin hinsichtlich des Baues der Spinalganglien mit Ihnen einverstanden,

d. h. ich weiss davon ungefähr so viel, als ich durch Ihre Entdeckungen

gelernt habe. Ich habe sie bei Rochen wiederholt untersucht in Helsingör und

Nizza und ich bin überzeugt, dass sie aus Ganglienkugeln bestehen, deren

jede eine Faser vom Rückenmark empfängt und eine1 R. Wa g n e r , Neurologische Untersuchungen 1854.

2 ibid. Neue Untersuchungen über die Elemente der Nervensubstanz

1847. p. 3.3 ibid. Späterer Zusatz. p. 20.

4 ibid. p. 48.

S.

85

in den Nerven abgibt, und dass alle Fäden durch sie hindurchgehen.“

Die Untersucher der Spinalganglien höherer Wirbelthiere, welche meist

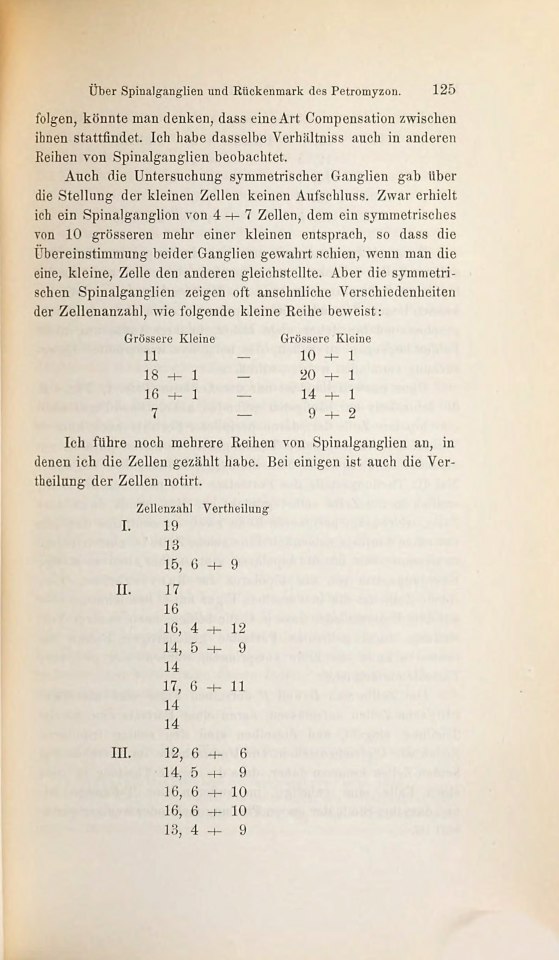

die Spinalganglienzellen ausser Zusammenhang mit dem Centralorgan sein

lassen, sind eben darum genöthigt, die vom Rückenmark kommenden Nervenfasern

für durchziehende zu erklären. Da ich auf die Anschauungen dieser

Autoren bei Gelegenheit der Faservermehrung und der unipolaren Zellen

zurückkommen werde, citire ich hier nur K ö l l i k e r :1„Der Bau der Spinalganglien ist bei Säugethieren schwer zu erforschen,

doch glaube ich Folgendes mit Bestimmtheit über dieselben angeben zu können.

Die sensibeln Wurzeln treten, soviel ich bisher habe ermitteln können,

i n k e i n e n Z u s a m m e n h a n g m i t d e n G a n g l i e n -

k u g e l n i n d e m G a n g l i o n , ziehen vielmehr als ein oder in

grossen Ganglien mehrere, selbst viele und dann anastomisirende Bündel

einfach durch dieselben hindurch, um unterhalb des Knotens wieder zu einem

Stamme sich zu sammeln, der dann gleich mit der motorischen Wurzel

sich vermischt.“Auch gibt K ö l l i k e r an, dass er bei Säugethieren einzelne Fasern

durch das ganze Ganglion verfolgt hat.8„Die Fasern der Nervenwurzeln zeigen, indem sie durch die Ganglien hindurchsetzen,

durchaus nichts Eigenthümliches, nämlich keine Veränderung

im Durchmesser; auch Theilungen sah ich durchaus keine und glaube mit

Bestimmtheit behaupten zu können, dass solche, wenn überhaupt vorhanden,

auf jeden Fall sehr selten sind, da ich, obschon ich speciell nach ihnen

forschte und bei Säugethieren viele Nervenfasern durch ganze Ganglien hindurch

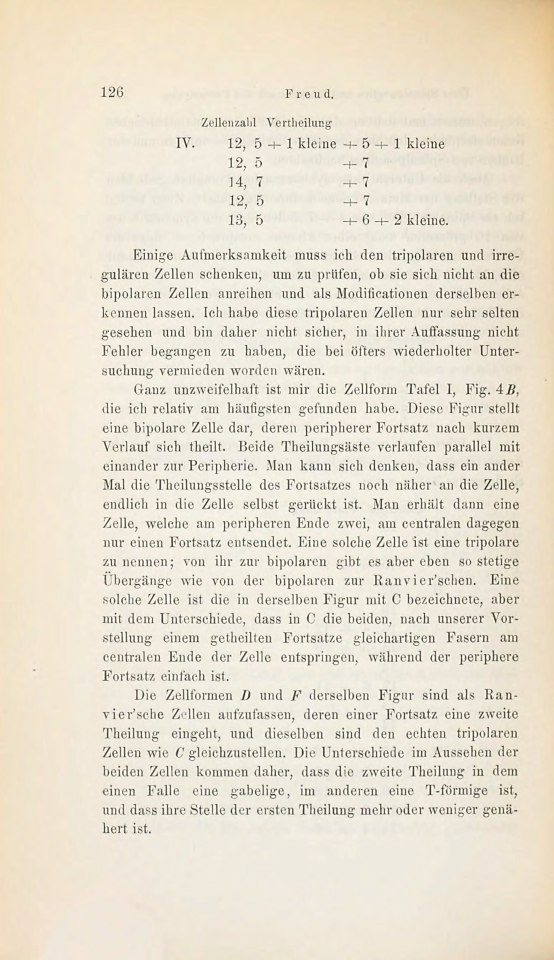

verfolgen konnte, doch nichts von ihnen bemerkte.“Die Frage nach der Faservermehrung in den Spinalganglien findet bei

den Autoren diejenige Beantwortung, die mit ihren sonstigen Anschauungen

über den Bau der Spinalganglien übereinstimmt. Die Untersucher der

Spinalganglien der7 K ö l l i k e r , Handbuch der Gewebelehre 1859, p. 327. Fast ebenso: 1867,

p. 317.S.

86

Fische, welche die grosse Mehrzahl oder alle Ganglienzellen

für bipolar halten, bestreiten die Faservermehrung, wobei es nicht

in Betracht kommt, ob sie durchziehende Fasern anerkennen oder nicht.

Dagegen ist für die Spinalganglien der Säugethiere eine Faservermehrung

ziemlich allgemein angenommen, weil man unipolare Zellen mit peripher

verlaufendem Fortsatz für den wesentlichen Bestandtheil des Spinalganglions

hält. So z. B. S c h w a l b e :1„Die einzig natürliche und durch alle Beobachtungen gestützte Annahme

ist die, dass man im Spinalganglion zwei völlig getrennte Fasersysteme zu unterscheiden

hat: 1. das System der durchtretenden, sensibeln Fasern, 2. das

System der aus den Spinalganglienzellen entspringenden Fasern, die ich nach

dem Vorgange von A x m a n n als gangliospinale bezeichne, und dass letztere

sämmtlich in peripherischer Richtung sich den ersteren anschliessen und früher

oder später mit ihnen innig mischen zu einem gemeinsamen Nervenstamm.“

„Hiermit haben wir zugleich den Grundriss des Baues sämmtlicher Spinalganglien

der Wirbelthiere von den Amphibien an aufwärts gegeben …S c h w a l b e sieht einen Nachweis der gangliospinalen Fasern darin,

dass beim Frosch und bei der Eidechse das Spinalganglion d. h. die Zellenmasse

dem Nerven einseitig anliegt:2

„Macht man durch ein Spinalganglion des Frosches einen Längsschnitt,

so sieht man, wie Fig. 16, Tafel IV zeigt, die Ganglienzellenmasse an der

sensibeln Wurzel einseitig anliegen; die Fasern der letzteren ziehen an jener

vorbei, und lassen nur hier und da einige versprengte Nervenzellen erkennen.“

S c h w a l b e suchte auch nach directeren Beweisen für die Faservermehrung.

Er fand bei der Eidechse eine eintretende sensible Wurzel 0.149

Mm. breit, während der austretende Stamm beinahe das Doppelte mass,

nämlich 0.249 Mm.A r n d t , der die Spinalganglienzellen der höheren Wirbelthiere für

mindestens bipolar erklärt, behauptet dennoch eine1 S c h w a l b e , über den Bau der Spinalganglien nebst Bemerkungen über die

sympathischen Ganglienzellen. Max S c h u l t z e ’s Archiv, Bd. IV, 1868, p. 53.2 ibid. p. 51.

S.

87

Faservermehrung, indem er beide Fortsätze der Zellen zur

Peripherie verlaufen lässt:1„Der Bau eines Spinalganglions würde sich danach aber etwa so machen,

dass je nach seiner Grösse an ein oder mehrere Nervenfaserbündel, welche

von der Peripherie in die hinteren Wurzeln streben, sich eine Masse von

Ganglienkörpern anlagern, die bald zu Läppchen vereinigt, bald in Reihen

gelagert oder auch einzeln, einer Menge gleichfalls von der Peripherie aufstrebender

Fasern zum scheinbaren Ende beziehungsweise Anfange dienen.

Dabei ist indessen nicht ausgeschlossen, dass daneben nicht einzelne wenige

solcher Ganglienkörper auch einmal in eine zu den hinteren Wurzeln selbst

aufsteigende Faser eingeschaltet sein sollten.“Ich hebe hervor, dass die meisten Autoren die Faservermehrung aus ihren

Kenntnissen über die Zellen der Spinalganglien erschliessen. Vergleichende

Zählungen der Fasermengen in der Wurzel vor und hinter dem Spinalganglion,

die sich auf Nerven vom Frosch und von der Katze beziehen, hat in

neuerer Zeit M. H o l l 2 angestellt.„Die vorstehenden Zahlen sprechen deutlich dafür, dass im Ganglion

keine Vermehrung der Nervenfasern stattfindet, oder dass doch die Vermeh-

rung im Vergleiche mit der Gesammtsumme eine ausserordentlich geringe

ist; …“ Er zieht den Schluss, dass man „auch für die nackten Amphibien

und die Säugethiere den Satz gelten lassen muss, dass das Wurzelganglion

dadurch entsteht, dass die einzelnen Wurzelfasern in ihrem Verlaufe zu Ganglienkugeln

anschwellen, welche bipolar sind, das heisst, keine anderweitigen

zur Wurzel oder zum Stamm verlaufenden Nervenfasern abgeben. Die Ansicht,

dass in den Spinalganglien unipolare oder multipolare Ganglienzellen

enthalten seien, welche Nervenfasern zur Peripherie schicken, ist dann als

widerlegt anzusehen“.31 A r n d t , Untersuchungen über die Ganglienkörper der Spinalganglien. M a x

S c h u l t z e ’s Archiv, Bd. XI, p. 143.2 H o l l , Über den Bau der Spinalganglien. Diese Berichte LXXII B. 1875. p. 6.

S.

88

In welcher Weise sich die Angaben von H o l l auch mit einer etwas

modificirten Anschauung vom Bau der Spinalganglien vertragen, wird aus

dem später Mitzutheilenden hervorgehen.Es ist im Spinalganglion noch eine andere Art der Faservermehrung

denkbar, die nicht von den Zellen abhängt. Es kann eine Faservermehrung

zu Stande kommen durch Theilungen von Nervenfasern, die nicht Fortsätze

der Spinalganglienzellen sind. Die Möglichkeit dieses Ursprungs der Faservermehrung

finde ich hervorgehoben bei S c h r a m m :1„Den Ursprung von Fasern in den Ganglien läugnete Va l e n t i n Anfangs,

musste aber diese Ansicht nach den Untersuchungen K ö l l i k e r ’s,

B i d d e r ’s und Vo l k m a n n ’s aufgeben. Haben letztere durch Zählungen

auch nachgewiesen, dass die Summe der austretenden Fasern grösser ist,

als die der eintretenden, so war doch hiemit kein Beweis gegeben, dass ein

Theil der Fasern im Ganglion selbst ihren Ursprung nimmt, da ja die grössere

Faseranzahl einfach durch im Inneren des Ganglion erfolgte Theilungen

veranlasst sein konnte.“Es ist schon mehrmals von Fasertheilungen in den Spinalganglien berichtet

worden, ohne die Beziehung derselben zur Faservermehrung hervorzuheben.

R. Wa g n e r 2 glaubt solche Theilungen innerhalb einzelner

Ganglien gesehen zu haben. K ö l l i k e r 3 fand sie nicht, wohl aber

R e m a k :4„Andererseits finde ich in den Spinalganglien der Säugethiere (des Rindes)

nicht selten Theilungen dunkelrandiger Nervenfasern, die ich bei Plagiostomen

vermisse.“

Sigm. M a y e r :51 S c h r a m m, Neue Untersuchungen über den Bau der Spinalganglien. Würzburg

1864, p. 6.2 l. c. p. 11.

3 l. c.

4 Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen

der k. preussischen Akademie zu Berlin. Aus dem Jahre 1854. R e m a k , Über multipolare

Ganglienzellen, p. 28.5 Sigm. M a y e r, Die periphere Nervenzelle und das sympathische Nervensystem.

Archiv für Psychiatrie, Bd. 6, 1876, p. 433.S.

89

„Doch muss ich bemerken, dass ich aus den Spinalganglien von

R a n a solche Theilungen unzweifelhafter Weise an isolirten Nervenfasern,

die mit Überosmiumsäure tingirt waren, beobachtet habe.“Die später zu erwähnenden Fasertheilungen, die mehrere Beobachter, darunter

R a n v i e r , in den Spinalganglien auffanden, haben mit der Faservermehrung

nichts zu thun.Worüber die Angaben der Untersucher am zahlreichsten sind und demnach

die Widersprüche am häufigsten, das sind die Fortsätze der Zellen. Ich

will, da gerade über diesen Punkt alle Arbeiten über Spinalganglien reichliche

Citate führen, mich darauf beschränken, einige Punkte in gedrängter

Kürze durch die Literatur zu verfolgen.Eine Gruppe von Autoren ist der Ansicht, dass auch in den Spinalganglien

höherer Wirbelthiere die bipolaren Zellen die wesentlichen Bestandtheile

sind, und sie läugnen entweder unipolare Zellen ganz oder legen doch

keinen Werth auf ihr mögliches Vorkommen.So behauptet B e a l e :1

„That there are no apolar cells and no unipolar cells in any part of any

nervous system.“Diese Autoren haben natürlich durch Zerzupfung der Spinalganglien eine

grosse Menge unipolarer Zellen dargestellt, aber sie halten dieselben sammt

und sonders für verstümmelt und behaupten, dass die vorsichtigste Isolation

der Nervenzellen keine Sicherheit bietet, alle ihre Ausläufer zu erhalten.

Dasselbe Raisonnement müssen sie aber auch auf die von ihnen dargestellten

anscheinend bipolaren Zellen anwenden, und sie sagen daher, die Spinalganglien

enthalten Zellen mit mindestens zwei, vielleicht aber mit mehr

Fortsätzen. So B e a l e in den Conclusions seiner auch auf Spinalganglien

bezüglichen Abhandlung:2„That apolar and unipolar nerve-cells do not exist, but that all nerve-cells

have at least two fibres in connexion with them.“1 On the structure and formation of the so-called apolar, unipolar and bipolar

nerve-cells of the Frog. By Lionel Beale. Philosophical Transactions. 1863,

p. 544.2 l. c. p. 568.

S.

90

A r n d t :1 „Nach meiner Meinung sind die spinalen Ganglienkörper

zum Wenigsten bipolar.“Ferner:2 „Die ausgesprochenste Bipolarität spinaler Ganglienkörper, die

für die Fische von Rudolph Wa g n e r und B i d d e r schon längst erwiesen,

halte ich somit für alle Thierclassen als ausgemacht. Ich halte es

für beinahe ebenso unzweifelhaft, dass auch etliche dieser Ganglienkörper

multipolar sind; allein gibt es auch unipolare?“P o l a i l l o n ,3 dessen Abhandlung zu viel vom Charakter einer Compilation

hat, kommt zu ähnlichem Schlusse:„L’observation aidée des réactifs, surtout du suc gastrique me fait tendre

de plus en plus à rejeter l’existence des cellules apolaires, et me donne la

conviction, qu’elles ont toutes deux ou plusieurs pôles, quoique je ne sois pas

en mesure, de nier d’une manière absolue les cellules unipolaires.“Wenn hier von multipolaren Zellen die Rede war, so ist es vielleicht nicht

überflüssig aufmerksam zu machen, dass es sich um verhältnissmässig fortsatzarme

Elemente handelt, deren Ausläufer keine oder sehr geringe Neigung

zur Verästelung zeigen. Eine solche Zelle hat z. B. L e y d i g 4 unter den

bipolaren Elementen im Ganglion trigemini von Chimaera gefunden, eine

andere S t a n n i u s 5 abgebildet. Mit den multipolaren Zellen des Centralorgans,

deren Schema D e i t e r s fixirt hat, scheinen sie wenig gemein

zu haben.Über den Verlauf der Fortsätze bipolarer Zellen sind die Autoren, welche

für die Bipolarität eintreten, nicht einig. Für die Spinalganglien der Fische

zwar war es den Autoren nicht zweifelhaft, dass beide Fortsätze entgegengesetzte

Richtung verfolgen, denn sie lagen, der eine in der Verlängerung1 l. c. p. 147.

2 l. c. p. 148.

3 l. c. p. 252.

4 L e y d i g , Zur Anatomie und Histologie der Chimaera monstrosa. M ü l l e r ’s

Archiv 1851. p. 244. Abbildung Tafel X, Fig. 4.5 S t a n n i u s , Das periphere Nervensystem der Fische 1849, Taf. IV, Fig. 11.

S.

91

Fortsätze

einen Winkel mit einander einschlossen, oder gar parallel verliefen, wurden

durch die häufigeren erläutert.In den Spinalganglien der Säugethiere sind die letzteren Bilder die häufigeren

und ihre Deutung ist eine verschiedene gewesen.B e a l e behauptet, dass von allen bipolaren Zellen die Fortsätze nach

kürzerem oder längerem Verlauf entgegengesetzte Richtung annehmen.1„But I would state, that I have not succeeded in finding ganglia from which

fibres proceed in one direction only: and that I may not be misunderstood

upon this point, let me say that I have never seen a ganglion, in connexion

with the nervous system of any creature, the fibres of which proceed in but one

direction only, as is now believed to be the case by many observers. From every

ganglion I have ever seen, fibres proceed to their destinations in at least two

different directions; …“A r n d t 2 dagegen lässt die Fortsätze seiner bipolaren Zellen beide zur

Peripherie verlaufen und zur Faservermehrung beitragen:„Die beiden in Rede stehenden Fortsätze verlaufen, und unter den zuletzt

erwähnten Umständen kann es ja gar nicht anders sein, in der Regel nach ein

und derselben Richtung d. i. peripher. Hie und da kommt aber auch einmal

ein entgegengesetztes Verhalten zur Beobachtung und die beiden Fortsätze

gehen diametral auseinander.“Eine grössere Anzahl von Autoren anerkennt die unipolaren Zellen als

unversehrte Bestandtheile des Nervensystems.Gewöhnlich geben sie daneben die Existenz von bipolaren und selbst von

multipolaren Zellen zu, erklären sie aber für selten und wissen sie offenbar

nicht in ihre Vorstellungen vom Bau der Spinalganglien hineinzupassen. Die

einzigen Fortsätze der unipolaren Zellen lassen sie peripher verlaufen und

nehmen am Vorhandensein von Nervenbahnen, die ausser Zusammenhang

mit dem Centralorgan sind, keinen Anstoss.1 l. c. p. 560.

2 l. c. p. 150.S.

92

So A x m a n n :1 „In der Regel entspringt von einer Ganglien-

kugel nur eine Nervenprimitivröhre, doch gibt es auch Aus-

nahmen, so dass bisweilen auch zwei Röhren mit einer Ganglien-

kugel zusammenhängen.“Und über den Verlauf der Fortsätze:2 „Der kleinere Theil der in jedem

Spinalganglion neu entstandenen Ganglienröhrenbündel tritt durch die

Wurzeln der cerebrospinalen Nerven in das Rückenmark und das Gehirn.“Ferner:3 „Ein grosser Theil der in jedem Spinalganglion neu entstandenen

Gangliennerven-Röhrenbündel tritt in peripherischer Richtung (in welcher

die cerebrospinalen Nervenröhren verlaufen) aus dem Ganglion heraus …“

A x m a n n anerkennt also auch unipolare Zellen mit central gerichtetem

Fortsatz.K ö l l i k e r :4 „Die Ganglienkugeln selbst stehen, wie es scheint, die

meisten mit Nervenfasern in Verbindung, entweder so, dass nur Eine Nervenfaser

von ihnen abtritt oder indem sie zwei solchen oder sehr selten noch

mehreren den Ursprung geben. Diese Fasern, die ich G a n g l i e n f a s e r n

nenne, gehen in überwiegender Mehrzahl, vielleicht alle peripherisch, schliessen

sich an die durchtretenden Wurzelfasern an und verstärken dieselben, so

dass mithin jedes Ganglion als Quelle neuer Nervenfasern anzusehen ist.“Von den bipolaren Zellen vermuthet K ö l l i k e r , dass sie später durch

Theilung in unipolare übergehen.5C o u r v o i s i e r6 erklärt die Spinalganglienzellen

für unipolar.1 A x m a n n , Beiträge zur mikroskopischen Anatomie und Physiologie des

Gangliennervensystems. Berlin 1853 (in welcher Schrift die 1847 erschienene

Dissertation von A x m a n n De Gangliorum structura penitiori eiusque functionibus

in Übersetzung enthalten ist), p. 33.2 l. c. p. 41.

3 l. c. p. 42.

4 l. c. p. 327.

5 l. c. p. 330.

6 C o u r v o i s i e r , Über die Zellen der Spinalganglien, sowie des Sympathicus

beim Frosch. Max S c h u l t z e ’s Archiv. Bd. IV.S.

93

S c h r a m m :1 „Im Allgemeinen kann ich behaupten, dass je vollständiger

die Theile sich isolirt hatten, desto mehr die fortsatztragenden

Zellen die apolaren überwogen. Von ersteren waren wieder die unipolaren

vorherrschend, während die bipolaren noch an Zahl von den apolaren übertroffen

wurden.“F r ä n t z e l2 sah nur unipolare Zellen.

Nach T h a n h o f f e r3 sind die Zellen uni-, bi- und multipolar.

Nach allen diesen Untersuchungen schien ein scharfer Unterschied zwischen

den unipolaren und den bipolaren Zellen der Spinalganglien zu bestehen.

Die Anzahl der verschiedenen Meinungen wurde noch vermehrt durch

eine Entdeckung von R a n v i e r .R a n v i e r fand an Spinalganglien des Kaninchens, die er nach Injection

von 2% Überosmiumsäure der Zerzupfung unterworfen hatte, dass der

Fortsatz einer unipolaren Zelle mit einer Nervenfaser der hinteren Wurzel

verschmilzt, wie der Längsbalken eines T mit dessen Querbalken:4„En effet, grâce à la méthode que j’ai indiquée tout d’abord, j’ai pu voir

un tube nerveux mince, à l’une des extrémités duquel se trouvait une cellule

nerveuse, se terminer par son autre extrémité à un des tubes de la racine sensitive.

Ce dernier poursuit simplement son trajet rectiligne et il reçoit, au niveau

d’un étranglement annulaire, la fibre venant de la cellule ganglionnaire.

Dans cet étranglement, qui est commun à trois segments interannulaires, la

soudure est complète entre les deux tubes nerveux qui présentent dans leurs

rapports une disposition en T.“Da der Fortsatz der unipolaren Zelle in der Regel feiner gefunden wird,

als die aus der Wurzel kommende Nervenfaser,1 l. c. p. 10.

2 F r ä n t z e l , Beiträge zur Kenntniss von der Structur der spinalen und sympathischen

Ganglienzellen. V i r c h o w ’s Archiv, Bd. 38, 1867.3 T h a n h o f f e r . Zur Structur der Ganglienzellen der Intervertebralknoten.

Sitzb. d. k. ungarischen Akad. d. Wissenschaften VII. B, 1876.4 R a n v i e r , Des tubes nerveux en T et de leurs relations avec les cellules

ganglionnaires. Comptes rendus T. 81. 1875, p. 1274.S.

94

manchmal jedoch zwischen

den drei Schenkeln der T-förmigen Bildung kein Unterschied der

Dicke besteht, so nahm R a n v i e r an, dass die in den sensibeln Nerven

einmündende Faser sich oft aus den Fortsätzen mehrerer Ganglienzellen

zusammensetzt.R a n v i e r gibt ferner an, dass man bei der Zerzupfung eines Spinalganglions

so viele T-Stellen findet, dass es wohl wahrscheinlich wird, dass alle oder

fast alle Ganglienzellen diese Verbindungen mit Fasern der hinteren Wurzeln

eingehen.K e y und R e t z i u s ,1 die stets nur unipolare Zellen aus den Spinalganglien

der höheren Wirbelthiere und des Menschen isoliren konnten, bestätigen

R a n v i e r ’s Angaben, bilden eine R a n v i e r ’sche Zelle aus dem Ganglion

Gasseri des Kaninchens ab,39 finden sie aber nicht sehr häufig.40„Ob nun alle vom Gehirn-Rückenmark kommenden Nervenfasern der

sensorischen Wurzeln Ausläufer in dieser Weise aufnehmen, können wir

ebenso wenig wie R a n v i e r angeben; uns scheint indessen die nicht sehr

grosse Zahl von solchen T-Stellen dagegen zu sprechen.“Ferner:4 „Hier sei indessen bemerkt, dass die Einmündungsstelle besonders

oft nicht ganz ein T bildet, sondern zwei Arme desselben in den dritten

einmünden, in der Weise wie die Fig. 12a angibt.“Die Figur, auf die verwiesen wird, zeigt eine Nervenfaser, welche sich gabelig

theilt. Auch die in Fig. 12 dargestellte Nervenzelle zeigt eine gabelige,

keine T-förmige Theilung ihres Fortsatzes.Dass der Fortsatz einer unipolaren Zelle sich theilt, hat 1851 S t a n -

n i u s beobachtet.5„In einem Spinalganglion eines 7monatlichen Fötus, das in einer Auflösung

von chromsaurem Kali gelegen hatte,1 Axel K e y und G. R e t z i u s , Studien in der Anatomie des Nervensystems

und des Bindegewebes. Zweite Hälfte. Stockholm 1876.2 Tafel 3, Fig. 12. ibid.

3 ibid. p. 39.

4 ibid. p. 39.

5 S t a n n i u s , Neurologische Erfahrungen. Göttinger Nachrichten 1851, Nr.

17, p. 235.S.

95

erschienen die meisten

Ganglienkörper unipolar, manche apolar. Es wurden drei bipolare Ganglienkörper

beobachtet; ferner auch die Theilung des Fortsatzes eines unipolaren

Körpers in zwei Schenkel.“Ferner:1 „In einem Spinalganglion eines fast ausgetragenen Kalbsfötus,

das gleichfalls in einer Auflösung von chromsaurem Kali gelegen hatte, wurden,

neben unipolaren und apolaren Ganglienkörpern, zahlreiche bipolare

angetroffen. Die Pole traten nicht von zwei einander gegenüberliegenden

Punkten der Ganglienkugel, sondern ziemlich nahe aneinander gedrängt,

von ihr ab. – An demselben Ganglion kamen drei Fälle vor von Theilung des

Fortsatzes eines unipolaren Körpers in zwei Schenkel.“R. Wa g n e r2 hat ähnliche Beobachtungen gemacht. Er fand übereinstimmend

mit R e m a k im Ganglion Gasseri und in den Spinalganglien,

niemals multipolare Ganglienzellen, wohl aber nicht selten einzelne, wo der

eine Pol in einen kurzen einfachen Fortsatz auslief, der sich bald in zwei

Äste (offenbar Faseranfänge), einen dünneren und einen dickeren theilte.

R e m a k3 hat diese Theilungen vermuthet und L e y d i g4 auf

diese Vermuthung R e m a k ’s seine Darstellung des Baues der Spinalganglien

gegründet.R e m a k : „Noch häufiger sieht man, wie Herr K ö l l i k e r hervorhebt,

Zellen mit einem einfachen Fortsatze; wahrscheinlich theilt sich derselbe

nach kurzem Verlauf in zwei Fasern. Mindestens finde ich in den Spinalganglien

der Säugethiere (des Rindes) nicht selten Theilungen dunkelrandiger

Nervenfasern, die ich bei Plagiostomen vermisse.“L e y d i g : „Die wesentliche Substanz des Ganglions sind Ganglienzellen

und Nervenfibrillen. Es zeigt sich nach den neueren Untersuchungen von

R e m a k , dass die Ganglien in Anbetracht der Beschaffenheit ihrer Nervenzellen

von verschiedener1 ibid. p. 236.

2 R . Wa g n e r , Neurologische Untersuchungen. 1854, p. 184.

3 R e m a k , Über multipolare Ganglienzellen. Berliner Berichte

1854. p. 28.4 L e y d i g , Lehrbuch der Histologie des Menschen und der Thiere

1857 p. 171.S.

96

Natur sind, die einen nämlich, zu denen

die Spinalganglien, sowie die Ganglien des Trigeminus und Vagus gehören,

haben nur u n i p o l a r e und b i p o l a r e G a n g l i e n z e l l e n , sie

erscheinen unipolar dadurch, dass die beiden Fortsätze dicht nebeneinander

entspringen, oder sich der eine Fortsatz nach kurzem Verlauf theilt.“Theilungen des Fortsatzes der unipolaren Zelle beschreibt als Regel

S c h r a m m :1„Mit wenigen Ausnahmen theilten sich alle Fortsätze nach kürzerem oder

längerem Verlauf. Der eine Ast übertraf bisweilen den anderen um das Doppelte

an Breite. Der Fortsatz der unipolaren Zellen ging fast nur dichotomische

Theilungen ein, von beiden Theilungsästen verästelte sich der andere

nochmals in derselben Weise.“K ü t t n e r2 fand, dass der Fortsatz der für unipolar gehaltenen Zellen

des Sympathicus sich in der Regel theilt. Er lässt beide Theilungsäste

nach derselben Richtung verlaufen:„Hic enim globulus lagenae ad instar unam partem versus extenuatus ramulum

format, in quo ne minimum quidem fibrae sympathicae, qualis in

ulteriore decursu deprehenditur, indicium offeratur. (vide tab. I, Fig. 5 et

6b.) … Decursu per brevius longiusve spatium continuato, ramus in duas

partes diffinditur, qui ramuli demum fibrae sympathicae exsistunt, semper,

quantum mihi persequi licebat, ad eandem directionem tendentes (vide tab.

I, Fig. 5 et 6c). Haec ratio, ubicunque nobis contigerit, ut globulum gangliorem

e majore globulorum multitudine sejungamus, luculentissime apparet,

unde sequitur, re vera tum propter ramum illum unum, tum ob ramulorum

duorum decursum, si quidem vocabulo poli directionem significaverimus,

globulos unipolares esse.“Das Wesentliche aller dieser Beobachtungen scheint mir zu sein, dass die

Kluft zwischen uni- und bipolaren Zellen nun ausgefüllt ist, indem Zellen

nachgewiesen sind, welche nur einen Fortsatz entsenden, aber dennoch mit

Peripherie und Centrum in Verbindung stehen, wie die bipolaren und weder

eine Faser-1 l. c. p. 11.

2 K ü t t n e r , De origine nervi sympathici ranarum. Diss. 1854, p. 13.S.

97

vermehrung bedingen, noch eine Sackgasse für die Nervenleitung

darstellen. Da auch die unipolaren Zellen des Sympathicus zu

bipolaren geworden sind, indem die sogenannte Spiralfaser, welche sich um

die gerade Faser windet, von den meisten Autoren mit gutem Grund als nervöser

Fortsatz anerkannt wird, scheint mir eigentlich den unipolaren Zellen

im Sinne der alten Histologie der Boden entzogen zu sein.

Über den Bau der Spinalganglien von Petromyzon, denen meine Untersuchungen

gelten, finde ich in der Literatur folgende Angaben, die sich

zumeist auf die leichter zu untersuchenden Ganglien einiger Hirnnerven

beziehen.Bei S t a n n i u s1 mehrere Angaben, dass die Spinalganglienzellen

bipolar sind, ihr centraler Fortsatz schwächer als ihr peripherer ist.Ähnliche Angaben bei K u t s c h i n2 in S t i e d a ’s Referat:

„Ferner betheiligen sich am Aufbau der obern Wurzel die Spinalganglien,

welche ziemlich nahe am Rückenmark liegen und aus Zellen bestehen, welche

zwei Fortsätze haben und den Zellen der Centralgruppe ähnlich sind.“Bei L a n g e r h a n s :3 „Behandelt man ein Neunauge in der angegebenen

Weise mit Salpetersäure, so kann man leicht die Ganglien der Kopfner-

ven wie die der spinalen isoliren. Durch Klopfen mit Glasstab oder Finger

zerfallen sie in ihre einzelnen Zellen, am leichtesten das grosse Ganglion

des Quintus; weniger leicht die übrigen. Die Isolationen, welche man so erhält,

sind vorzüglich. Die beiden Ausläufer der Ganglienzellen sind meist

erhalten und zuweilen in einer Ausdehnung, die den Durchmesser der Zelle

um mehr als das Zwanzigfache übertrifft. Die Zellen sind von verschiedener

Grösse: neben den grossen Elementen kommen bedeutend kleinere vor. Die

Ausläufer entspringen meist genau polar entgegengesetzt. Aber bei anderen

Zellen, namentlich1 S t a n n i u s, Das periphere Nervensystem der Fische, 1849, p. 146

u. ff. und Göttinger Nachrichten 1851, Nr. 17.

2 In S t i e d a ’s Referaten aus der russischen Literatur. Max

S c h u l t z e ’s Archiv II. 1866, p. 529.

3 L a n g e r h a n s, Untersuchungen über Petromyzon Planeri. Frei-

burg 1873, p. 99 u. f.S.

98

denen, welche die von A u e r b a c h sogenannte

opponirte Stellung zeigten, rückten sie näher aneinander, so dass der Zellkörper

dem einheitlichen Nerven gleichsam aufsitzt. In allen Fällen aber

zeigen beide Fortsätze einen vollkommen durchgreifenden Unterschied: Der

eine (Taf. IX, Fig. 4a) ist schmal, wenig gekörnt und scheint sich nur, so

zu sagen, an den Leib der Zelle zu inseriren; der andere aber (Fig. 4b) ist

bedeutend breiter, stärker gekörnt, er erscheint als directe Fortsetzung des

Zellleibes. Dabei werden beide ebenso wie die Zelle selbst von der bekannten

endothelialen Scheide gleichmässig überzogen. Von den Fortsätzen nun ist

der schmale derjenige, welcher vom Centralnervensystem kommt. Der breite

ist nach der Peripherie zu gerichtet. Eine Verästelung kommt in der Nähe der

Zellen bei keinem von beiden Ausläufern vor.“„Dies Verhältniss gilt für sämmtliche an Hirn- und Rückenmarksnerven

liegende Ganglienzellen. Es entspricht dem Verhalten nervöser Zellen zwar

nicht der Spinalnerven der höheren Vertebraten, sondern der äusseren Körner

der retina und zwingt uns jedenfalls in der Ganglienzelle mehr zu suchen,

als einen Knotenpunkt von Fibrillenbündeln.“Die Angabe, dass die centralen Fortsätze feiner sind als die peripheren,

findet sich auch bei K e y und R e t z i u s .1 Diese Autoren untersuchten

das Ganglion trigemini.„… und je mehr wir untersuchten, desto mehr überzeugten wir uns, dass

die Zellen in der Regel wirklich bipolar seien, ohne ganz verneinen zu wollen,

dass hier auch unipolare Zellen vorkommen können. Hierdurch ist man

gleichwohl nicht berechtigt, Rückschlüsse auf die Verhältnisse bei anderen

Fischen oder Thieren zu ziehen, da ja der Petromyzon und dessen Verwandte

in vielen Beziehungen Eigenthümlichkeiten im Bau ihres Nervensystems

zeigen. Wir erinnern in dieser Hinsicht nur an das Fehlen des Myelins in den

Nerven, an die mangelhafte Entwicklung des sympathischen Nervensystems,

in dessen Ganglien bei anderen Thieren die Zellen ja bi- oder multipolar

sind u. s. w.“21 l. c. p. 42.

2 l. c. p. 44.

S.

99

II. Methode der Untersuchung.

Die Spinalganglien des Petromyzon sind zu klein, um mit dem anatomischen

Messer präparirt zu werden. J o h . M ü l l e r1 konnte ein Ganglion nur

am vordersten Spinalnerven darstellen; spätere Untersucher, welche Querschnitte

durch das ganze Thier der mikroskopischen Untersuchung unterzogen,

gaben an, dass dieselben in keiner Gegend des Thieres fehlen.2Da der Vortheil, den die Spinalganglien von Petromyzon der Untersuchung

bieten, darin besteht, dass sie eine leicht zu übersehende Anzahl von

Elementen in flächenhafter Anordnung enthalten, kommt Alles darauf an,

sich diese Flächenansicht der Spinalganglien zu verschaffen. Man muss dabei

die volle Sicherheit haben, die Spinalganglien unversehrt zu erhalten.

Endlich bedarf es einer guten Färbung, um die nervösen Elemente vor den

anderen hervortreten zu lassen. Es wäre auch wünschenswerth, die letzteren

zu zerstören, ohne die ersteren dabei zu beschädigen.Allen diesen Anforderungen genügt in hohem Grade die Methode, deren

ich mich zur Untersuchung bedient habe. Sie besteht darin, ein frisches

Stück des Thieres in Goldchlorid zu färben, in einer salzsäurehaltigen Mischung,

die weder die Goldfärbung noch die Nervenelemente zerstört, zu

maceriren, und dann durch Zerzupfung unter der Lupe die bindegewebigen

Platten, auf denen die Spinalganglien liegen, zu isoliren.Ich kann nicht umhin, meine Methode in detaillirter Weise auseinander

zu setzen, wenn ihre Mittheilung überhaupt einen Werth haben soll.Vorerst Etwas über das Material zur Untersuchung. Ich habe zur Gold-

färbung bloss Ammocoetes und Petromyzon verwendet, welche entweder

ganz frisch oder nicht länger als einige Stunden todt waren. Da Goldchlorid

nicht in tiefe Schichten thierischen Gewebes eindringt, sondern seine

weitere Einwirkung durch die bereits imprägnirten Schichten selbst gehindert

wird, ist es nothwendig, keine zu dicken Stücke einzulegen.1 J o h . M ü l l e r , Vergleichende Neurologie der Myxinoiden. Abhandlungen

der Berliner Akademie. 1838. p. 197.

2 Vergl. L a n g e r h a n s , l. c. p. 98.

S.

100

Es empfiehlt sich auch, die zur Untersuchung ausgewählten Stücke vorher zu

enthäuten. Am günstigsten für diese Behandlung ist immer das Schwanzende

des Thieres, welches, da es seitlich comprimirt ist und nur eine dünne

Muskelschicht trägt, dem Reagens eine verhältnissmässig grosse Oberfläche

bietet.Durch die dicken Muskellagen, welche den Leib des Petromyzon in anderen

Regionen bedecken, dringt das Goldchlorid gewöhnlich nicht durch und

die das Skelet umgebenden Gewebsschichten, in denen die Spinalganglien

liegen, bleiben gewöhnlich ungefärbt. Dies ist einer von den Gründen, wesshalb

sich meine Untersuchungen hauptsächlich auf die Spinalganglien des

Schwanzes beziehen.Ich suchte diese Beschränkung auf verschiedenen Wegen zu überwinden,

aber mit geringem Erfolg. Zuerst versuchte ich die Methode an sehr kleinen

Thieren, bei denen die geringere Dicke der Leibeswandungen eine vollständigere

Durchtränkung mit Goldchlorid zu begünstigen versprach. Aber ich

fand, dass für diese Methode der histologischen Untersuchung, wie für jede

andere, die kleinen und sehr jungen Ammocoetes ein ungünstigeres Object

sind als die grossen Ammocoetes und der Petromyzon. Zellen und Fasern

zeigten sich stark verändert bei derselben Behandlung, die mir von den Elementen

grösserer Exemplare anscheinend unveränderte Bilder lieferte.Ich versuchte auch bei grösseren Ammocoetes die Musculatur zu entfernen,

bevor ich die Stücke in Goldchlorid einlegte. Es gelingt nicht schwer,

wenn man einen queren Einschnitt in die Leibeswandung gemacht hat, die

Muskeldecke vom Spalt an mit der Pincette in längeren Streifen zu entfernen

und so das die Chorda umgebende Gewebe der Einwirkung des Reagens

freizulegen. Aber bei diesem Abreissen der Muskeldecke gehen oft die Spinalganglien

mit, und wenn sie zurückgeblieben sind, so ist die Wirkung der

salzsäurehältigen Macerationsflüssigkeit auf das freiliegende Bindegewebe

um die Chorda eine so starke, dass man die Spinalganglien nach der Maceration

gewöhnlich nicht auffinden kann.Ich habe daran gedacht, die Umgebung der Spinalganglien von innen her

freizulegen. Zu diesem Zweck schneidet man ein Thier median auf, entfernt

die Eingeweide, macht irgendwo einenS.

101

queren Schnitt durch die Chorda und kann nun die Schnittenden

fassen und die beiden Stücke der Chorda mit der Pincette voll-

ständig herausreissen. Die Hüllen des Rückenmarkes

liegen dann frei und es sind die Spinalganglien für das Goldchlorid

leicht zu erreichen. Doch treten bei dieser Behandlung andere Übelstände

auf. Das Präparat, welches aus dem das Rückenmark enthaltenden Mittelstück

und den seitlichen Rumpfwandungen besteht, rollt sich in Goldchlorid

derart zusammen, dass die Gegend der Spinalganglien ungefärbt bleibt. Man

muss da entweder die seitlichen Rumpfwandungen gänzlich wegschneiden

oder das Präparat auf eine Korkplatte aufstecken und durch Auftropfen von

Goldchlorid vergolden.Es gibt noch ein anderes ernstliches Hinderniss für die Isolation der Spinalganglien

des Rumpfes. Über dem Rückenmark bildet die fibröse Scheide,

die das Rückenmark einschliesst, einen Kanal von dreieckigem Querschnitt,

welcher mit sehr stark fettig infiltrirten Zellen gefüllt ist. Diese Zellenmasse

(Fettzellgewebe bei Joh. M ü l l e r1) wird beiderseits von der Rückenmusculatur

bedeckt, die Spinalganglien und der Nervus lateralis liegen ihr enge

an und lassen sich auch nicht durch Salzsäuremaceration von ihr trennen.Im Schwanz von Petromyzon ist diese Fettzellenmasse sehr reducirt und

fehlt weiter unten gänzlich. Dies ist ein Umstand mehr, der die Untersuchung

der Spinalganglien des Schwanzes erleichtert.Die Goldchloridlösung nahm ich ½% oder ¼% stark. In ½% Lösung

blieb das Präparat ½–¾ Stunden, in 1%iger ¼–½ Stunde liegen. Die Anwendung

von ¼% Lösung gab mir bessere Resultate. Aus Goldchlorid übertrug

ich das Präparat in Reductionsflüssigkeit nach P r i t c h a r d , deren

Zusammensetzung 1 Ameisensäure, 1 Amylalkohol auf 100 Wasser ist, und

liess es 24 Stunden am Licht darin. Diese Reductionsflüssigkeit that ihre

Schuldigkeit auch an trüben Tagen. Nach 24 Stunden war das Präparat gewöhnlich

schon dunkelpurpurroth gefärbt, die Flüssigkeit war himbeerfarben

geworden. Wenn manch-1 Joh. M ü l l e r , Vergleichende Anatomie der Myxinoiden, I. Theil. Abhandlungen

der Berliner Akademie, 1834, p. 90.S.

102

mal das Präparat nach 24 Stunden blos ein wenig blauviolett

geworden war, so reichten doch weitere 24 Stunden in

derselben oder in frischer Reductionsflüssigkeit hin, eine gute Färbung zu

Stande zu bringen.Die Maceration der vergoldeten Präparate geschah in der von K ö n i g -

s t e i n 1 zur Isolation der Hornhautnerven und Körperchen angewendeten

Mischung, die 1 Theil rauchender Salzsäure auf 1 Theil Wasser und Glycerin

enthält. Der Zusatz von Glycerin ist nothwendig, um die Brüchigkeit

nach Salzsäuremaceration zu verhüten. Ich bediente mich gewöhnlich einer

Mischung im Verhältniss: Salzsäure 50, Wasser 35, Glycerin 15.Nach 24stündiger Maceration, durch die das Präparat dunkler geworden

und sich stark verkleinert hat, überträgt man es vorsichtig in Glycerin, indem

man es mit einem Löffel heraushebt oder einen Objectträger darunter

schiebt. Erst nach 24stündigem Liegen in reinem Glycerin ist es zur Untersuchung

geeignet. Lässt man es länger in Glycerin, so wird es leicht zu weich.

Bei der Maceration wird gewöhnlich die Schwanzspitze zu stark gelockert,

so dass ihre Muskelplatten sich schon in der Macerationsflüssigkeit von einander

lösen. Man thut darum gut, dieselbe vom übrigen Präparat zu trennen

und für sich in einer geringeren Menge von Flüssigkeit zu maceriren.Von dem Präparate, das 24 Stunden in Glycerin gelegen hat, schneidet

man Segmente ab und bringt sie zur Zerzupfung unter die Lupe.Zerzupfung ist übrigens nicht die richtige Bezeichnung für die Manipulation,

die die Spinalganglien selbst nicht verletzen darf. Wenn man

die Chorda nicht vor der Vergoldung aus dem Präparate entfernt hat, so

braucht man nur mit zwei Nadeln eine der Muskelplatten nach der andern

abzureissen, bis Rückenmark und Chordascheide auf einer Seite freigelegt

sind. Man zieht dann auf dieselbe Weise die Muskelplatten der andern Seite

hervor und hat dann vom Präparat bloss Rückenmark und Chorda übrig.

Die Masse der Chordazellen kann man leicht aus der Scheide hervorziehen

und sieht dann die Spinalganglien1 K ö n i g s t e i n , Das Verhältniss der Nerven zu den Hornhautkörperchen.

Diese Berichte LXXI. Bd. 1875.S.

103

einerseits im Zusammenhang mit

dem Rückenmark, anderseits mit dem ventralen Ast der hinteren Wurzel,

welcher über die Chordascheide verläuft. Wenn es gelingt, die zusammengelegte

Chordascheide an ihrem ventralen Rande zu zerreissen, kann

man ausbreiten und dann auch die Spinalganglien der andern Seite freilegen.

Auf diese Weise habe ich meine schönsten Präparate erhalten. Es ist daher

zu empfehlen, die Chorda vor der Vergoldung nicht zu entfernen, wenn man

aufeinanderfolgende oder symmetrische Spinalganglien oder den Verlauf des

ventralen Astes der hinteren Wurzel und das denselben begleitende Gefäss

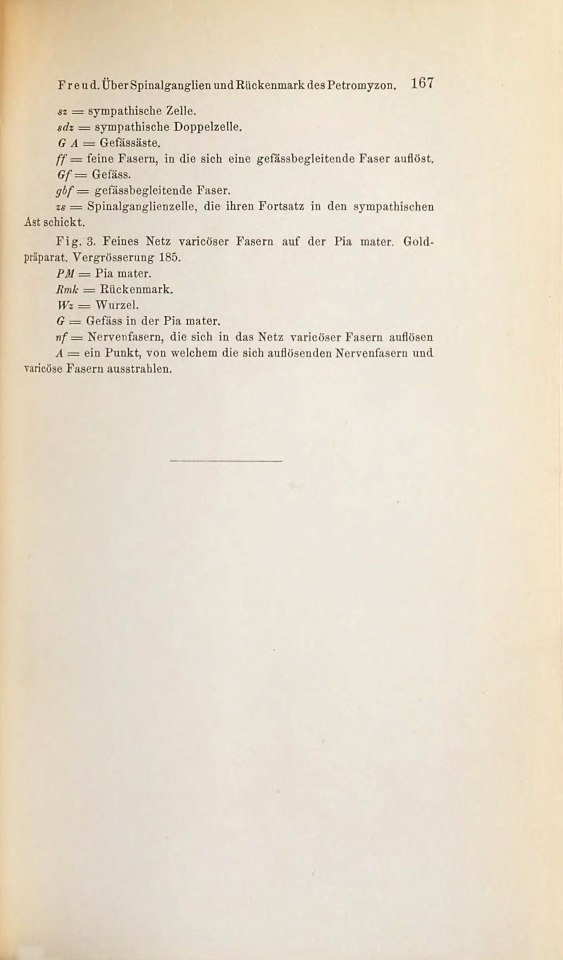

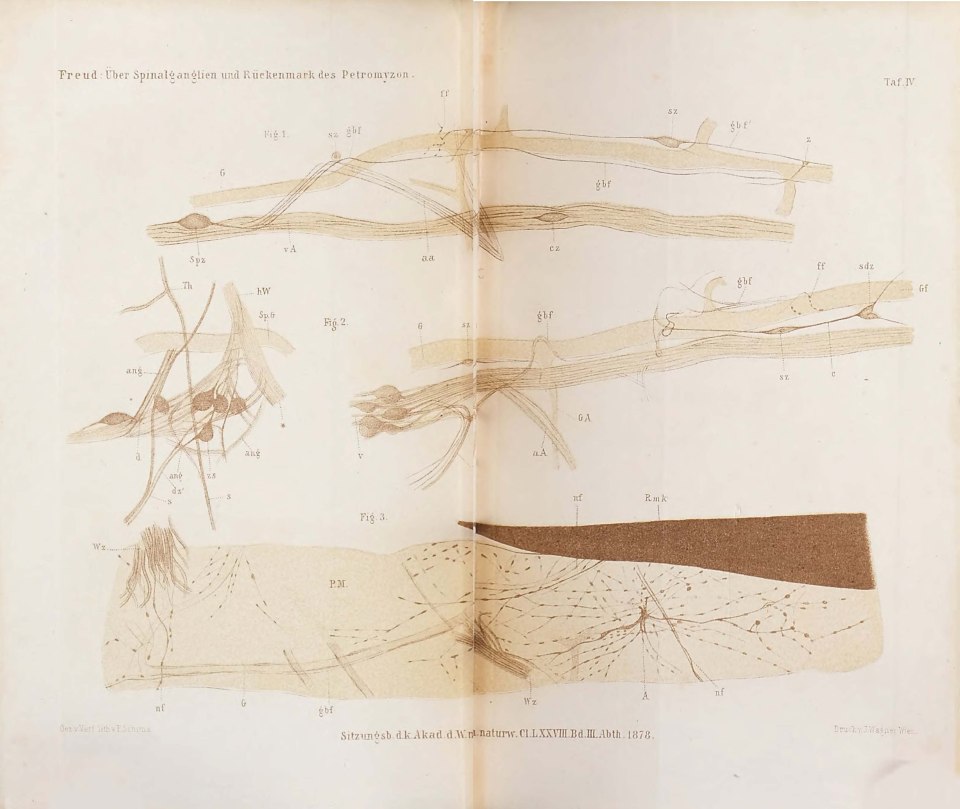

verfolgen will. Figur 1 und 2, Tafel IV, stellen Präparate dar, die auf diese

Weise erhalten wurden.Hat man aber vor der Vergoldung die Chorda entfernt, so bleiben die

Spinalganglien sammt der vom Rückenmark abgerissenen Wurzel und den

Anfangsstücken ihrer beiden Äste an den Muskelplatten. Diese isoliren sich

in grösseren Packeten, die an einem Ende frei sind, am anderen Ende eine

bindegewebige Platte, das Intermuscularligament, an das sich alle einzelnen

Muskelplatten inseriren, tragen. Auf diesen bindegewebigen Platten liegen

die Spinalganglien; man muss eine Muskelplatte nach der andern vom Ligament

abreissen, was nach 24stündigem Liegen in Glycerin keine Schwierigkeit

hat, um das Spinalganglion freizulegen. Man erkennt die Spinalganglien

als Anhäufungen von stark glänzenden rothen Körnchen schon unter der

Lupe, entfernt vom Objectträger die isolirten Muskelplatten und andere Gewebsstücke

und bringt die isolirten Spinalganglien unter das Mikroskop. Die

Präparate, die man so erhält, sind für die Erkenntniss des Spinalganglions

günstiger als die früher besprochenen, bei denen die Spinalganglien auf der

Chordascheide liegen. Wurzel und Äste sind aber kurz abgerissen. Alle übrigen

Spinalganglien, die ich abgebildet habe, waren auf Zwischenmuskelplatten

isolirt.Es ist nicht leicht, sich eine Vorstellung von der Lage der Spinalganglien

zu machen, wenn man mit den Verhältnissen der Musculatur des Petromyzon

nicht genau bekannt ist. Ich verweise in Betreff der interessanten Anordnung

der Muskelplatten auf die Darstellung bei J. M ü l l e r 1 und L a n g e r -1 J. M ü l l e r , Myologie der Myxinoiden, l. c. p. 243 u. ff.

S.

104

h a n s 1 und will hier die Beschreibung, die S t a n n i u s 2 von

diesen Verhältnissen gibt, citiren:„Was die Muskelmasse des Rumpfes anbetrifft, so wird dieselbe bekannt-

lich von schiefen Intermuscularbändern durchsetzt und in so viele Abtheilungen

gesondert, als dergleichen Bänder vorhanden sind. Diese Ligamenta

erstrecken sich durch die Muskelmasse, indem sie von deren äusserer

Oberfläche sehr schräg nach innen d. h. nach der Wirbelsäule und nach

der Begränzung der Bauchhöhle hin gerichtete Scheidewände bilden. Auf

senkrechten Querdurchschnitten des Rumpfes sieht man daher immer die

Durchschnitte mehrerer in einander geschachtelter Ligamenta intermuscularia

und sieht zugleich je zwei solcher Ligamenta durch zahlreiche von

dem einen zum andern sich erstreckende dichte an einander gelegene Falten

oder Fächer vereinigt. In diesen anscheinenden Falten oder Scheidewänden

erkennt man Bindegewebslamellen, welche, von zwei der gröberen schiefen

Intermuscularbänder ausgehend, die Zwischenräume zwischen diesen in gerader

Richtung durchsetzen und die eigentlichen Muskelelemente wieder in

so viele Abtheilungen sondern, als dergleichen Septa vorhanden sind.“Auch muss ich, um das Verständniss des über die Lage und Isolation Gesagten

zu erleichtern, hervorheben, dass die hinteren Wurzeln in anderen

Querschnittsebenen vom Rückenmark entspringen als die vorderen,3 und

dass die hintere Wurzel ihr Ganglion bildet und sich in einen dorsalen und

ventralen Ast theilt, ohne eine Verbindung mit der vorderen Wurzel einzugehen.

Ich werde mich später darüber auszusprechen haben, ob bei Petromyzon

überhaupt gemischte Spinalnerven vorkommen.

Das Rückenmark wird bei der beschriebenen Behandlung sehr dunkel und

undurchsichtig. Versuche, es zu zerzupfen, zeigen keine Spaltbarkeit in der

Richtung der Fasern und keine Möglichkeit, Zellen daraus zu isoliren. Bei

schwächerer Färbung1 L a n g e r h a n s , l. c. p. 26.

2 S t a n n i u s , Über den Bau der Muskeln bei Petromyzon fluviatilis.

Göttinger Nachrichten 1851, Nr. 17, p. 233.3 Vergl. meine frühere Mittheilung: Über den Ursprung der hinteren

Nervenwurzeln im Rückenmark von Ammocoetes. Diese Berichte LXXV.

Band 1877.S.

105

lässt es eine grobe Granulirung und die grossen

Hinterzellen erkennen.Über das Stützgewebe der Spinalganglien kann ich nichts aussagen, da ja

meine Methode zum Theil dahin zielt, es zu zerstören. Die Hüllen der Ganglienzellen

bleiben in vielen Fällen kenntlich, an den Nervenfasern in einiger

Entfernung von den Zellen sind keine Hüllen wahrzunehmen.Die Nervenzellen behalten entweder ihre scharfen, elliptischen oder kreisförmigen

Contouren, oder zeigen Anzeichen von solcher Schrumpfung, wie

sie z. B. nach Einwirkung von Chromsäure regelmässig zu Stande kommt:

hellere Partien am Rande, wo die Zelle dünner geworden, Einbuchtungen

und Zacken. In solchen Fällen ist natürlich die Kapsel der Zelle besonders

deutlich zu sehen. Kerne in derselben sind selten. Stärkere Goldlösungen bei

längerer Einwirkung bringen immer Verschrumpfungsbilder hervor.Der Zellkern ist als ein heller Fleck kenntlich, bei starker Färbung auch

ganz verdeckt. Bei sehr schwacher Färbung erscheint die Zelle bloss etwas rosa

angehaucht, einzelne scharf contourirte Körnchen in ihrem Centrum oder in

ihrem Kern sind aber bereits dunkel gefärbt. Die Nervenfasern färben sich immer

weniger als die Nervenzellen; wenn die Nervenfasern gut gefärbt sind, sind

oft die Zellen schon zu dunkel. Der Übergang von der Zelle zur Nervenfaser ist

entweder ein plötzlicher, so dass die Färbung eine scharfe Grenze macht, oder

die dunkler gefärbte Substanz setzt sich eine Strecke weit in die Faser fort,

um allmälig in ihr aufzuhören.1 Von Structur ist an den vergoldeten Nerven

nicht viel zu sehen. Die feineren erscheinen ganz homogen, die dickeren zeigen

mitunter eine centrale Anhäufung von feinen Körnchen, wie sie L a n g e r h a n s 2 an den M ü l l e r ’schen Fasern im Rückenmark beschrieben hat.Ich hatte keine Veranlassung andere Methoden anzuwenden, da die eben

besprochene sich hinreichend erwies, den Faserverlauf im Spinalganglion

und die Eigenthümlichkeiten der nervösen Elemente zu erkennen. Einige

Male habe ich nach der Methode1 Meine citirte Abhandlung, p. 3.

2 l. c. p. 80.

S.

106

von L ö w i t 1 vergoldet, bei der

die Durchtränkung des frischen Präparates mit Ameisensäure eine Rolle

spielt, aber ohne wesentlichen Vortheil.Es ist auch durch Liegenlassen in 20% Salpetersäure möglich, die Spinalganglien

zu isoliren, aber ich fand es schwierig, eine sichere Färbung mit

diesem Verfahren zu combiniren.2 Ein Missglücken der Goldfärbung hatte ich fast niemals zu beklagen. Wenn Präparate unbrauchbar wurden, so war

die zu weit oder zu wenig vorgeschrittene Maceration daran Schuld. In den

Spinalganglien kleinerer Thiere fand ich oft bei gut gelungener Färbung die

Elemente so sehr verändert, dass sie zur Untersuchung unbrauchbar waren.

Die meisten meiner Präparate büssten ihre Schönheit nach wenigen Monaten

ein. Ich bedaure lebhaft, meine Präparate nicht sofort gezeichnet zu

haben; ich habe durch diese Zögerung gerade die schönsten Bilder verloren.Einige Male habe ich durch meine Methode sehr feine Nervenfasern in

den Geweben des Petromyzon darstellen können. Ein Netz feiner Fasern der Pia mater werde ich weiter unten beschreiben.III. Über das Wesentliche im Bau der Spinalganglien.

Die hinteren Wurzeln der Spinalnerven bei Vertebraten zeigen kurz nach

dem Austritt aus dem Rückenmarkscanal an Stellen, welche constante Beziehungen zum Skelete einhalten, Ganglienzellen. Die Ganglienzellen enthaltende Strecke sondert sich plastisch als Spinalganglion; in dieses tritt die hintere Wurzel in einem oder mehreren Bündeln ein, und in derselben Richtung tritt ein Nervenstamm aus demselben hervor, welcher sich mit der vorderen Wurzel vereinigt, um einen1 L ö w i t , Die Nerven der glatten Muskulatur. Diese Berichte LXXI B. 1875.

2 L a n g e r h a n s (l. c. p. 99) sagt bei Gelegenheit der Isolation der Spinalganglienzellen:

„Leider aber beschränken sich die Dienste dieser Methode auf

die marklosen Nerven der Cyclostomen, bei markhaltigen Nerven gelang es mir

nicht, befriedigende Präparate zu gewinnen.“ Ich habe durch eine Modification

der R e i c h e r t ’schen Mischung eine Flüssigkeit erhalten, die sich sehr

brauchbar zu gewissen Zwecken erwies; ich habe aber keine Veranlassung, hier

auf diesen Gegenstand einzugehen, weil sie gerade für den Petromyzon nichts

Besonderes geleistet hat.S.

107

gemischten Nerven zu bilden, der in einen dorsalen, ventralen Ast und in sympathische Äste zerfällt.

Von diesem allgemeinen Verhalten gibt es besonders in der Classe der Fische

Abweichungen, die in S t a n n i u s , das periphere Nervensystem der Fische,

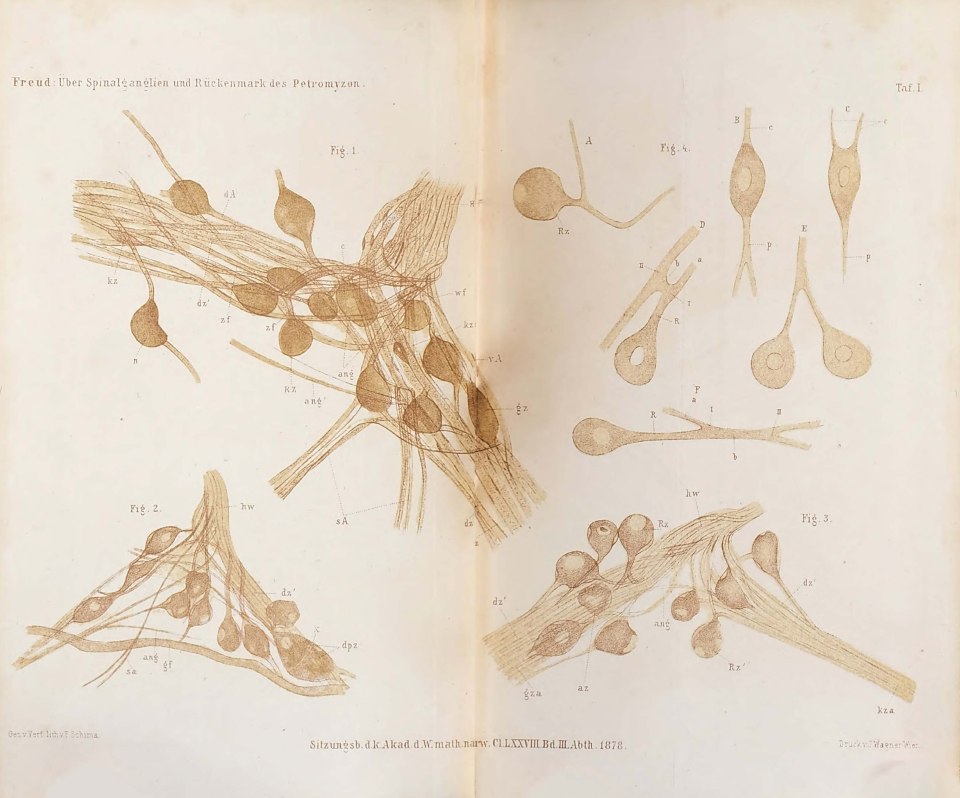

1849, und den Handbüchern der vergleichenden Anatomie angeführt sind.Bei Petromyzon theilt sich eine hintere Wurzel in einen dorsalen und einen

ventralen Ast, ohne sich mit einer vorderen Wurzel vereinigt zu haben.

Die hintere Wurzel verläuft in einer transversalen, die beiden Äste in einer

sagittalen Ebene; der dorsale Ast zieht am N. lateralis vorüber, der ventrale

liegt auf der Chordascheide. Die Theilungsstelle der Wurzel liegt in dem die

Chorda zunächst umgebenden sogenannten skeletogenen Gewebe. In dem

Winkel, den die Wurzel mit ihren Ästen bildet und in die Anfangsstücke

dieser Äste selbst sind die Ganglienzellen eingelagert, welche die Gegend des

Spinalganglions charakterisieren.In der Wurzel sind die Fasern zu einem schmalen aber dichten Bündel

vereinigt, das nicht gestattet, seine Fasern zu zählen oder den Verlauf einer

einzelnen Faser zu verfolgen. Aber gegen die Theilung hin verdünnt und

verbreitet sich die Fasermasse der Wurzel; sie bildet im günstigen Falle eine

Faserschicht, und einzelne Fasern sind gut zu verfolgen. Die Zellen liegen

ebenfalls in einfacher Schicht und drängen die Fasern der Wurzel und der

beiden Äste noch mehr auseinander.Auf dieser Anordnung beruht die Übersehbarkeit und leichtere Verständlichkeit

des Spinalganglions. Sie ist nicht immer so vollkommen, wie ich eben

geschildert habe. Es ist sehr gewöhnlich, dass Fasern über die Zellen selbst

weggehen oder unter ihnen hinziehen, so dass dann die Fasern der hinteren

Wurzel sich in drei Schichten entfaltet haben, eine unter, eine im Niveau, und

eine über den Ganglienzellen. Aber da die Anzahl der Elemente eine geringe

ist, thut dies der Beobachtung keinen Eintrag. Ungünstiger ist es, wenn die

Zellen selbst gehäuft liegen oder nur ein Theil der aus der Wurzel kommenden

Fasern sich ausbreitet, während ein anderer als cylindrischer Strang durch das

Spinalganglion zieht. Die günstigen Fälle der Anordnung sind aber häufig

genug, um eine vollständige Analyse der Spinalganglien zu ermöglichen.S.

108

Die Verschiedenheiten in der Lagerung der Zellen zu den Fasern

geben den einzelnen Spinalganglien ihre eigenthümliche Physiognomie. Die

Zellen können deutlich in zwei Lager getrennt sein, von denen eines dem dorsalen,

eines dem ventralen Aste angehört. Diese beiden Lager fliessen aber gewöhnlich

zusammen. Eine Sonderung der Zellen in dorsale und ventrale ist mit

Berücksichtigung des Verlaufes ihrer Fortsätze in allen Fällen durchzuführen;

es zeigt sich als ein häufiges Vorkommen, dass die beiden Abtheilungen des

Spinalganglions an Zahl und Grösse der Zellen Verschiedenheiten darbieten.Eine kleine Anzahl grösserer Zellen gehört dem ventralen, eine grössere

Anzahl kleinerer Zellen dem dorsalen Aste an. Mitunter ist dieses Verhältniss

ungemein klar ausgeprägt, mitunter nur angedeutet, endlich kann es

ganz verwischt sein und der dorsale Ast ebensoviel gleich grosse Zellen wie

der ventrale Ast enthalten. Ob dieses Verhältniss sich auch umkehren kann,

ist mir zweifelhaft geblieben.Der Unterschied in der Zellenzahl ist constanter als der in der Grösse der

Zellen. Wenn Unterschiede der Zellengrösse vorhanden sind, sind die am

weitesten in den ventralen Ast vorgerückten Zellen die grössten, die äussersten

Zellen des dorsalen Astes die kleinsten.Die Zellen können zerstreut oder gehäuft im Spinalganglion liegen, sie

können unregelmässig von Fasern umgeben sein oder sich ober- und unterhalb

der Fasern zu Reihen anordnen, zwischen denen die Fasern durchziehen,

die einzelnen Zellen können im Inneren eines kleinen Bündels liegen

oder randständig sein, so dass ihre Fortsätze zu den äussersten Fasern des

Bündels werden. Alle diese für die Structur unwesentlichen Verhältnisse beeinflussen

die Erscheinung des Spinalganglions. Man lernt bei längerer Beschäftigung

gewisse Typen kennen, welche die Spinalganglien immer zeigen.

Es scheint auch, dass diese Typen immer an denselben Stellen wiederkehren,

dass also das Spinalganglion eines der Zahl nach bestimmten Segmentes bei

allen Thieren dieselbe Physiognomie hat.Wesentliche Elemente der Spinalganglien sind nur zwei: Nervenzellen und

Nervenfasern. Alle Fortsätze der Zellen sind Nervenfasern, aber nicht alle

Nervenfasern, die in der hinterenS.

109

Wurzel, im dorsalen oder ventralen

Ast enthalten sind, sind Fortsätze der Spinalganglienzellen. Eine andere

Verbindung zwischen Zelle und Faser, als dass die Faser ein Fortsatz der

Zelle ist, gibt es aber nicht: Es steht also ein Theil der Nervenfasern im Spinalganglion

ausser Zusammenhang mit dessen Nervenzellen.Zuerst von den Nervenzellen.

Die Zahl der Zellen im Spinalganglion variirt von 8, welches die kleinste,

bis zu 23, welches die grösste Anzahl von Zellen ist, die ich in einem Spinalganglion

fand. (Eine Ausnahme machen vielleicht die allerletzten Spinalganglien,

in denen manchmal nur 6–7 Zellen vorzukommen scheinen.)Die am häufigsten vorkommenden Zahlen sind 10–16. Es ist ungemein

leicht, die Zellen im Spinalganglion zu zählen, selbst wenn sie gehäuft liegen

sollten.Wenn man die aus der hinteren Wurzel hervorgegangenen Äste grössere

Strecken weit verfolgen kann, bemerkt man, dass ihnen in variabler Anzahl

an verschiedenen Stellen Nervenzellen eingelagert sind. Einige von diesen

Elementen sind dem Spinalganglion sehr nahe, andere so weit entfernt, dass

man sie wenigstens anatomisch nicht mehr zum Spinalganglion rechnen

kann. Es ist sehr schwer, ihre Anzahl zu bestimmen, weil man nie den ganzen

Verlauf eines Astes der Wurzel übersieht, doch ist sie im Allgemeinen eine

geringe. In dem Stück des ventralen Nerven zwischen Spinalganglion und

ventralem Rande der Chordascheide fand ich nie mehr als 1–3.Die Zellen sind von drei Grössenordnungen. Die grössten sind die schon

erwähnten äussersten Zellen im ventralen Ast, wenn überhaupt die Zellen

des Spinalganglions verschieden gross sind, was nicht immer der Fall ist. Die

mittelgrossen Zellen sind die häufigsten, unter ihnen sind die äussersten Zellen

im dorsalen Ast gewöhnlich die kleinsten. Die Zellen, die in den weiteren

Verlauf der aus der hinteren Wurzel entstandenen Nerven eingelagert sind,

können so gross sein, wie mittelgrosse Zellen des Spinalganglions. Je weiter

sie vom Spinalganglion entfernt sind, desto kleiner werden sie oft. Zwischen

den mittelgrossen und den kleinsten Zellen fehlt es an Übergängen. Die

kleinsten Zellen sind ein sehr inconstanter Bestandtheil des Spinal-S.

110

ganglions. Am häufigsten ist noch eine sehr kleine Zelle zwischen den wenigen

grossen des ventralen Astes. Die kleinen Zellen färben sich ein wenig

anders als die übrigen Elemente der Spinalganglien, sie haben viel Ähnlichkeit

mit den später zu beschreibenden Nervenzellen in der Nähe der Gefässe.Einige Beispiele für die Vertheilung der Zellen auf die beiden Äste:

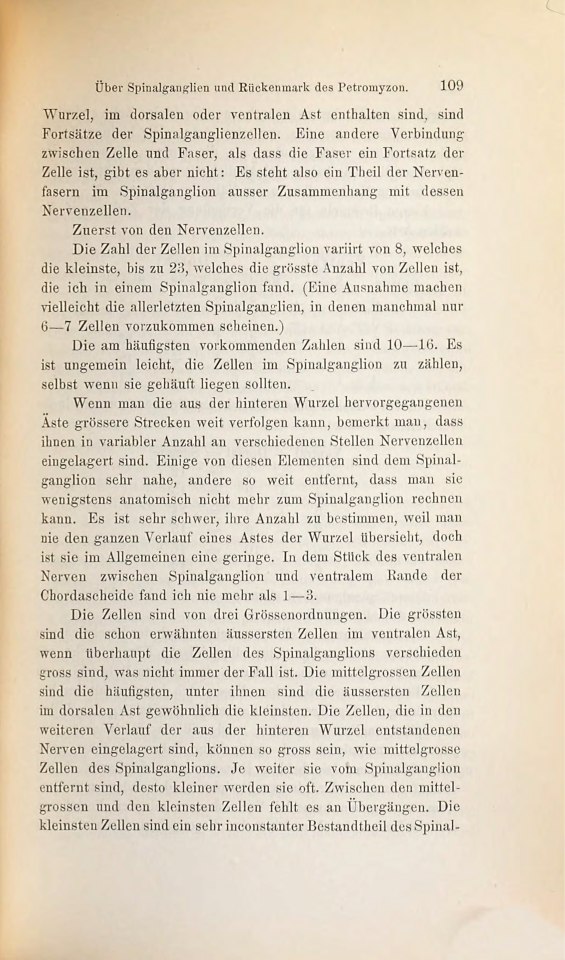

Ventral Dorsal

Grösste Kleine Mittelgrosse Kleine Summe

6 + 2 + 8 + 2 = 18

3 + 1 + 5 = 9

5 + 1 + 6 + 1 = 13

6 + 5 + 1 = 12

4 + 1 + 6 = 11Andere Beispiele ohne Rücksicht auf die Grössenunterschiede der Zellen

gewählt:Ventral + Dorsal = Summe

5 + 7 = 12

4 + 9 = 13

5 + 9 = 14

6 + 9 = 15

6 + 10 = 16

6 + 11 = 17Diese Spinalganglien stammen aus sehr benachbarten Gegenden desselben

Thieres.Die Spinalganglien erscheinen nach der beschriebenen Vergoldung als

kugelige oder ellipsoidische Körper meist mit ganzrandigen Contouren. Sie

haben der grossen Mehrzahl nach zwei Fortsätze, seltener bloss Einen. Ich

beginne mit der Beschreibung der bipolaren Zellen, welche gewiss 11/12 der

Zellen im Spinalganglion ausmachen, und will das Vorkommen sogenannter

unipolarer und multipolarer Zellen zunächst ganz vernachlässigen. Die beiden

Fortsätze der bipolaren Zellen verlaufen immer, der eine zur Peripherie,

der andere zum Centrum, und gehen keinerlei Verbindungen mit den Fortsätzen

anderer Zellen ein. Man kann das direct sehen, wenn man einS.

111

gutes Präparat vor sich hat. Man kann aber auch mit Bestimmtheit sagen,

dass diese bipolaren Zellen keinen dritten Fortsatz haben, wie B e a l e

und A r n d t 1 von den analogen Zellen aus den Spinalganglien anderer

Thiere geglaubt haben.Man überzeugt sich auch, dass sämmtliche Zellen eines Spinalganglions

bipolar sind, und wir werden später sehen, dass die sogenannten unipolaren

Zellen davon keine Ausnahme begründen. Man isolirt nämlich Spinalganglien,

die von Natur so aufgefasert, so locker gebaut sind, dass man von jeder

der 10–12 Zellen den einen Fortsatz in die Wurzel, den andern in den dorsalen

oder ventralen, oder Eingeweideast der Wurzel treten sieht. Man sieht

den Fortsatz nicht bloss die Richtung zur Wurzel oder zu einem Ast nehmen

– was wenig bedeuten würde – sondern man verfolgt ihn in die Wurzel hinein,

bis sich deren Fasern zu einem compacten Bündel zusammengedrängt

haben und in einen der erwähnten Äste, soweit dessen Verlauf am Präparat

sichtbar ist. Dass man an solchen Präparaten, die eine einfache Schichte von

Nervenelementen darstellen, keinen dritten Fortsatz von der Zelle kommen

sieht, ist vollgiltiger Beweis dafür, dass kein dritter Fortsatz vorhanden ist.Um die Bipolarität sämmtlicher Zellen zu constatiren, ist man aber nicht

auf diese Gunst des Zufalls angewiesen. Man kann dieselbe an jedem Präparat,

wo die Zellen nicht so gedrängt liegen, dass sich ihre Fortsätze umeinander

schlingen, demonstriren. Ein Spinalganglion von 12 Zellen zeigt

gewöhnlich von 6 Zellen sowohl den peripheren als den centralen Fortsatz,

von 5 Zellen entweder nur den peripheren oder nur den centralen und an

einer Zelle kann man oft keinen Fortsatz sehen. Verträgt das Präparat die

Untersuchung mit H a r t n a c k X , so kann man auch die zweiten Fortsätze

finden, die man früher nicht gesehen hatte, oder man kann wenigstens

constatiren, dass die Kapsel der Zelle und diese selbst noch an einer zweiten

Stelle spitz ausgezogen sind. Treibt man durch Druck auf das Deckglas die

Zellen auseinander, was immer möglich ist, wenn das Präparat Glycerin genug

enthält, so erweisen sich alle, selbst die scheinbar apolaren Zellen, als bipolar.1 Vergl. Abschnitt I.

S.

112

Bipolar sind gewöhnlich auch die in den peripheren Verlauf des

dorsalen oder ventralen Astes eingeschalteten Zellen.Die beiden Fortsätze der bipolaren Zelle entspringen nicht immer von

entgegengesetzten Polen der Zelle, wie das typische Bild der bipolaren Zelle

bei R. Wa g n e r , B i d d e r u. A. dargestellt ist. Man kann bei Petromyzon

sehr schön beobachten, dass der Ursprung der beiden Fortsätze nach

der Lage der Zelle modificirt ist. Die regelmässigsten bipolaren Zellen sind

immer die äussersten Zellen, die weit im dorsalen oder ventralen Ast liegen,

wo die Faservertheilung, die bei der Theilung der Wurzel stattfindet, schon

vollzogen ist und die Fasern alle parallel verlaufen. Die unregelmässigsten

Formen und den Ursprung beider Fortsätze von sehr naheliegenden Stellen

zeigen stets die Zellen, die im Theilungswinkel der Wurzel selbst liegen,

wo das Gedränge der Fasern am grössten ist. Diese Zellen erscheinen auch

manchmal fortsatzlos, weil von ihnen nur eine kleine Oberfläche zu Tage

tritt, und ihre Fortsätze oft dort entspringen, wo die Zelle von anderen Zellen

oder Fasern verdeckt ist.Zellen, die zweizeilig angeordnet sind und die Nervenfasern zwischen

ihren beiden Reihen durchtreten lassen, schicken ihre beiden Fortsätze im

Bogen zu denselben herab.Die beiden Fortsätze der bipolaren Zelle können unmittelbar nebeneinander

von der sonst in ihrer Form nicht veränderten Zelle entspringen; diese

Stelle kann aber auch in eine Art Hals ausgezogen sein und sie kann endlich

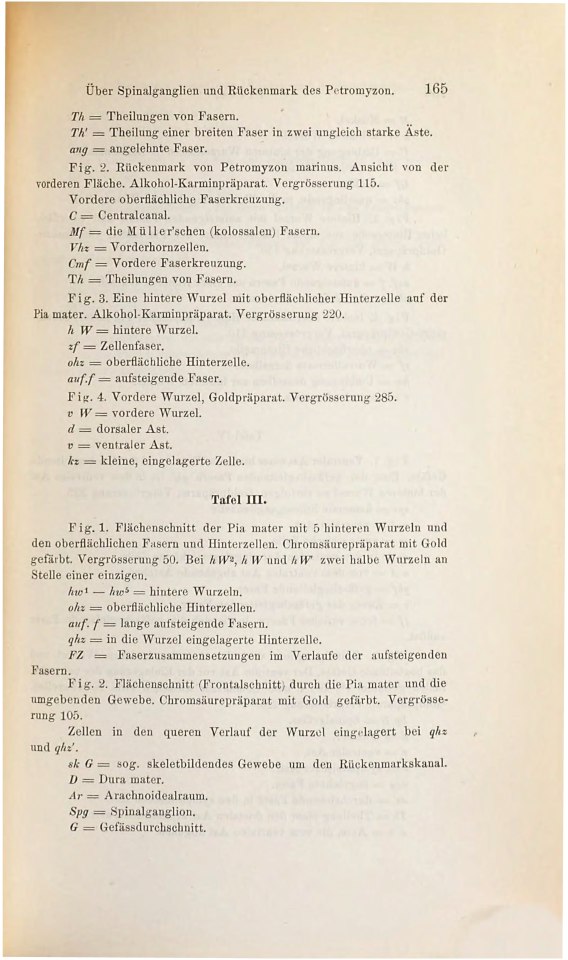

verlängert sein in einen Stiel, der beiden Fortsätzen den Ursprung gibt (Tafel

I, Figur 3, Rz’.). Endlich kann sich diese Verlängerung der Zelle schärfer von

ihr absetzen, nach Lichtbrechung und Färbung einer Nervenfaser gleichen

und erst nach etwas längerem Verlauf sich in zwei Fortsätze theilen, die in

entgegengesetzter Richtung auseinandergehen (Tafel I, Fig. 1, 3, 4, Rz.).Wir haben dann eine Zelle mit einfachem Fortsatz, der sich später theilt,

wie sie S t a n n i u s , R. Wa g n e r , S c h r a m m und K ü t t n e r bei

Säugethieren und beim Frosch beschrieben, und R a n v i e r neuerdings als

T-förmige Einpflanzung eines Zellfortsatzes in eine Nervenfaser dargestellt

hat. Es ist unmöglich zu übersehen, dass diese R a n v i e r ’schen Zellen

bei PetromyzonS.

113

blos Modificationen der gewöhnlichen bipolaren

sind, und am Bau der Spinalganglien nichts ändern. Dann ist es aber auch

nothwendig, diese Auffassung auf die R a n v i e r ’schen Zellen bei höheren

Wirbelthieren zu übertragen, denn ein wesentlicher Unterschied dieser Zellen

bei höheren Vertebraten und bei Petromyzon geht aus der Beschreibung

der Autoren nicht hervor.Zwar spricht R a n v i e r davon, dass die Nervenfaser, in die der Fortsatz

der Nervenzelle einmündet, einen geradlinigen Verlauf hat, während

die beiden Fasern, die durch Theilung des einen Zellfortsatzes bei Petromyzon

entstehen, einen Winkel mit einander bilden. Aber fürs Erste wird man

diesen Unterschied für ebenso unbedeutend halten müssen, wie die früher

beschriebenen Unterschiede im Ursprung der beiden Fortsätze an der bipolaren

Zelle und endlich haben Axel K e y und G. R e t z i u s 1 eine

Zelle als R a n v i e r ’sche aus dem Ganglion G a s s e r i des Kaninchens

beschrieben und abgebildet, deren Fortsätze mit einander den nämlichen

Winkel bilden wie bei Petromyzon.Einmal habe ich auch bei Petromyzon eine T-förmige Theilung eines

Zellfortsatzes gesehen; es steht also nichts im Wege, auch bei Petromyzon

von einer T-förmigen Einpflanzung des Zellfortsatzes in die Faser der hinteren

Wurzel zu reden, aber m a n v e r d e c k t d u r c h d i e s e B e -

z e i c h n u n g d i e w i r k l i c h e n B e z i e h u n g e n d i e -

s e r Z e l l e n z u d e n b i p o l a r e n u n d z u m B a u d e s

S p i n a l g a n g l i o n s .R a n v i e r und K e y und R e t z i u s waren über die Verbreitung der

besprochenen Elemente in den Spinalganglien der höheren Wirbelthiere in

Zweifel. Bei Petromyzon sind diese Zellen in vielen Spinalganglien gar nicht

vorhanden. Ich sage nicht – nicht aufzufinden, denn es geht aus meiner Beschreibung

hervor, dass sie gewiss aufzufinden wären, wenn sie vorhanden

wären. In anderen Spinalganglien findet man deren eine, selbst zwei (Tafel I,

Fig. 3, Rz und Rz). Eine Regelmässigkeit des Auftretens dieser Zellen nach

irgend einer Richtung konnte ich nicht erkennen.Ich habe mich bemüht, bei starken Vergrösserungen den einen Fortsatz,

den Stiel der R a n v i e r ’schen Zelle, zu prüfen, ob1 l. c. Tafel III, Fig. 12. Vergl. Abschnitt I.

S.

114

er eine Andeutung

von Zusammensetzung aus zwei Fasern zeige. Das Ergebniss war

indessen ein negatives.Viel seltener als diese scheinbar unipolaren Zellen habe ich in den Spinalganglien

tripolare und zusammengesetzte Zellen angetroffen. Ich muss mich

über diese Elemente zurückhaltender äussern, weil ich sie so selten gesehen

habe. Ich habe sie fast alle abgebildet, nicht nach den Präparaten selbst, sondern

nach Bleistiftskizzen, die ich mir seiner Zeit von den Präparaten gemacht

hatte. Die Zellform Tafel I, Fig. 4 B habe ich öfter gesehen und halte

mich daher für berechtigt zu sagen, dass der periphere Fortsatz der bipolaren

Zelle nach kürzerem oder längerem Verlauf sich theilen und in zwei parallel

neben einander verlaufende Fortsätze zerfallen kann. Es ist vorderhand

gleichgiltig, ob man sich diese Zellform vorstellt als multipolar und mit einem

ausgezogenen Ende versehen, oder ob man sich eine Theilungsstelle der

peripher verlaufenden Faser nahe an die Ganglienzelle herangerückt denkt.

Auf die Deutung der übrigen Zellformen werde ich noch weiter unten zu

sprechen kommen. Am meisten bin ich bei der Zellform E zweifelhaft, ob

ich es nicht bloss mit zwei scheinbar unipolaren Zellen zu thun hatte, deren

Fortsätze nahe aneinandergedrängt und kurz abgerissen waren.Nach dem mir bis jetzt vorliegenden Untersuchungsmateriale muss ich

also annehmen, dass eine ganz geringe Anzahl von Spinalganglienzellen

mehr als einen Fortsatz zur Peripherie oder zum Centrum schickt und dass

es eine Anzahl von irregulären Elementen im Spinalganglion gibt, deren

Verhältniss zu den regulären zu erforschen bleibt.Auch sogenannte zusammengesetzte Zellen habe ich im Spinalganglion

gesehen (Tafel I, Fig. 2, dpz). Ich verstehe darunter Zellen von der mehrfachen

Grösse gewöhnlicher, mit einer entsprechend vermehrten Anzahl von

Fortsätzen und mehr als einem Kern. An einigen solchen Zellen habe ich

gefunden, dass sie ebenso viel Fasern zur Peripherie als zum Centrum schicken.

Welches der Zusammenhang zwischen ihren Theilstücken ist, ist mir

nicht klar geworden.Was die Häufigkeit dieser Zellformen betrifft, so ist mir folgendes Verhältniss

wahrscheinlich. Die gewöhnlichen bipolarenS.

115

Zellen machen 11/12 der Gesammtheit aus, die R a n v i e r ’schen ¾ vom Rest, das Übrige vertheilt sich auf die irregulären und zusammengesetzten Formen. Diese Behauptung mag für andere Regionen als für den Schwanz des Thieres nicht

richtig sein, weil anderswo die Spinalganglienzellen gedrängter liegen können,

also leichter unregelmässige Formen der Faserursprünge zeigen mögen.Die Fortsätze der Spinalganglienzellen begeben sich einerseits in die Wurzel,

andererseits in den ventralen oder dorsalen Ast. Wenn von der Mitte

der Wurzeltheilung einige Fasern als sympathischer Ast abgehen, gesellt sich

ihnen nicht selten ein Fortsatz einer bipolaren Zelle bei (Tafel IV, Fig. 2, zs).

Es gibt also ausser dorsalen und ventralen Ganglienzellen auch solche, die

dem dritten sympathischen Ast der Wurzel angehören.Die aus der Wurzel kommenden Nervenfasern werden theils zu Fortsätzen

der Nervenzellen, theils treten sie ohne Verbindung mit den Nervenzellen

durch das Spinalganglion hindurch. Das System der durchtretenden Fasern

ist an jedem gut präparirten Spinalganglion von Petromyzon evident. Dieselben

verlaufen einzeln oder in kleinen Bündeln, oder, wenn die Zellen zweizeilig

angeordnet sind, in ganzer Masse zwischen den Zellen. Man darf es mit

Bestimmtheit aussprechen, dass sie in keinem Zusammenhang mit den Spinalganglienzellen

stehen, weil jede einzelne Faser als solche aus der Wurzel

in den Nerven verfolgt werden kann, und weil man sie an jeder Stelle ihres

Verlaufes durch das Spinalganglion von den Zellfortsätzen zu unterscheiden

im Stande ist. Es ist darum auch überflüssig, sich auf die Bruchstücke von

Spinalganglien zu berufen, die man isolirt, in denen einzelne durchziehende

Fasern isolirt an der Wurzel hängen, während die unversehrten Zellen mit

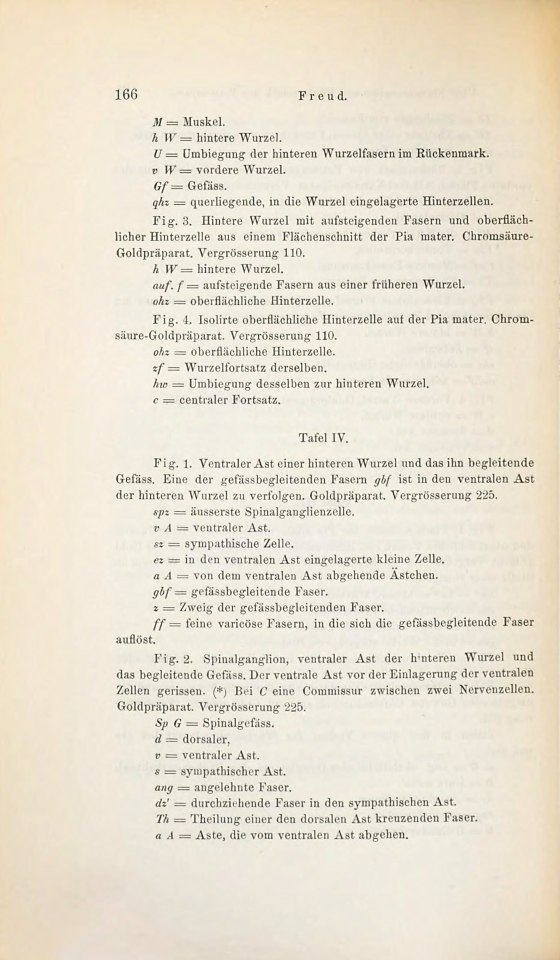

ihren langen Fortsätzen daneben liegen.Die durchtretenden Fasern sind von sehr verschiedener Stärke. In den

meisten Wurzeln begegnet man 1–4 sehr breiten Fasern, welche ein besonders

günstiges Object zur Demonstration der durchtretenden Fasern geben

und ihrer Breite wegen auch auf der Pia mater und im Rückenmark kenntlich

bleiben. Sie sind weniger dick als breit, bandförmig, oft feingekörnt,

mit zahlreichen kleinen randständigen Kernen besetzt und färbenS.

116

sich intensiver als andere Nervenfasern. Sie sind breiter als die

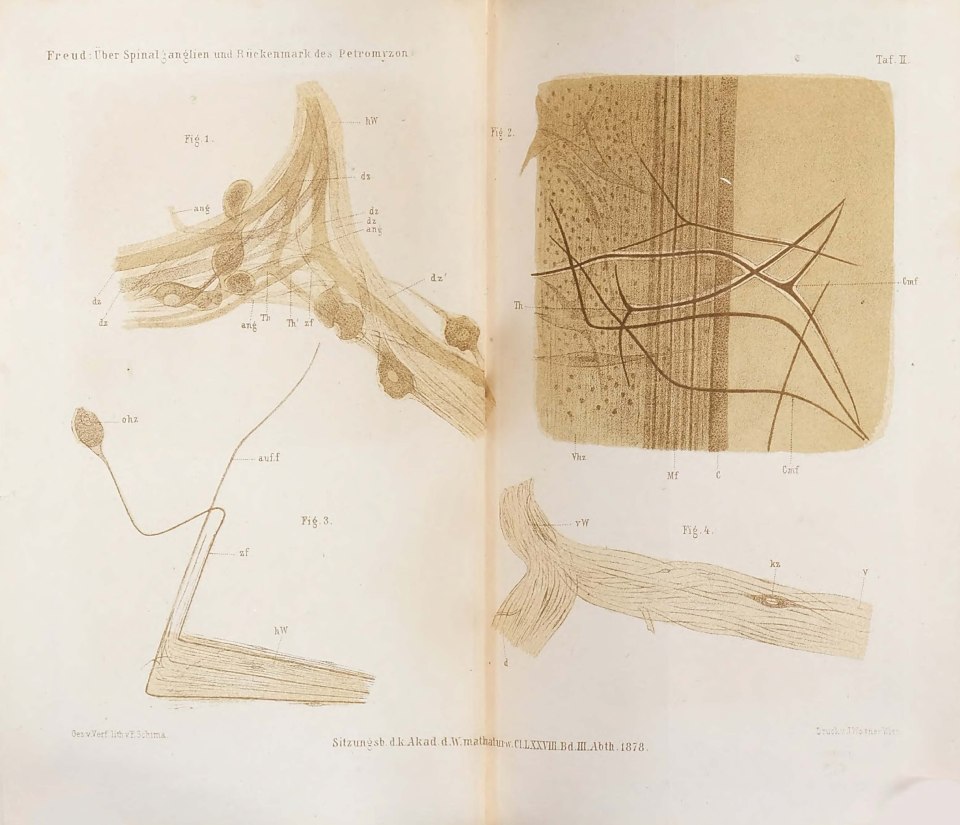

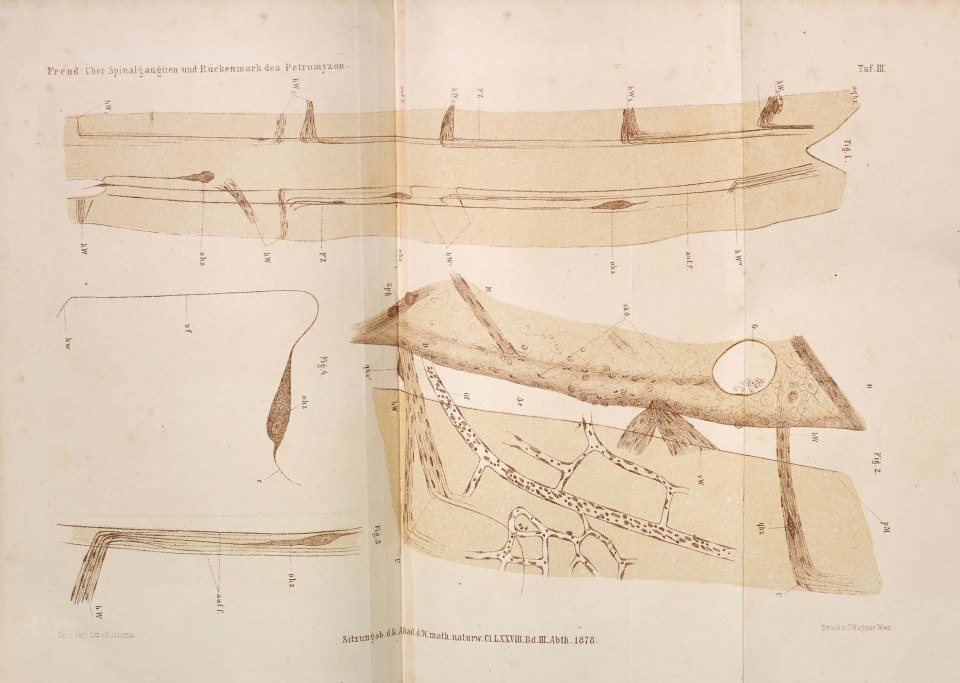

Fasern der vorderen Wurzeln. (Tafel I, Fig. 1, dz; Tafel II, Fig.

1, de.) Die grössere Zahl der Fasern ist schmäler und drehrund ;

von solcher Art sind auch die Zellenfasern oder Fortsätze der

Spinalganglienzellen. Feine Fasern sind in grosser Menge vor-

handen und verbergen sich leicht zwischen den stärkeren.Sowohl die breiten als die mittelstarken und feinen Fasern.

zeigen häufig gabelige Theilungen. Die Theilungen der breiten

Nervenfasern sind nicht zu übersehen, aber die Theilungen

feinerer Fasern mag ich oft, wo die Fasern etwas gedrängter

beisammen lagen, übersehen haben. Die einzelnen Nervenfasern

können bei der Theilung einen Ast in den dorsalen, den anderen

in den ventralen Ast der Wurzel schicken (Tafel II, Fig. 1, 7’%R)

oder beide können in demselben Nerven mit einander weiter

verlaufen. Es können ferner beide Theilungsäste nahezu die

Breite der ungetheilten Faser haben, oder die eine auffallend

verschmälert sein (Taf. II, Fig. 1 75’). Fasertheilungen finden

sich sehr häufig auch im dorsalen und ventralen Ast, wo ent-

weder beide Theilungsäste mit einander verlaufen oder der eine

zu einem sich abzweigenden Nervenstämmchen tritt. Im Spinal-

ganglion bedingen die Fasertheilungen eine geringe, aber nicht

zu vernachlässigende Faservermehrung.Die aus der hinteren Wurzel kommenden Fasern übergehen

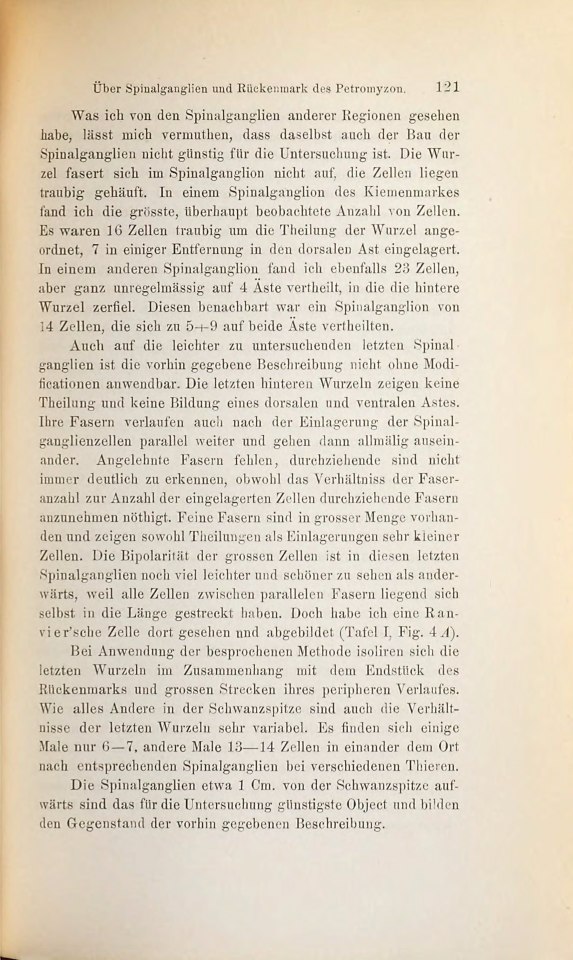

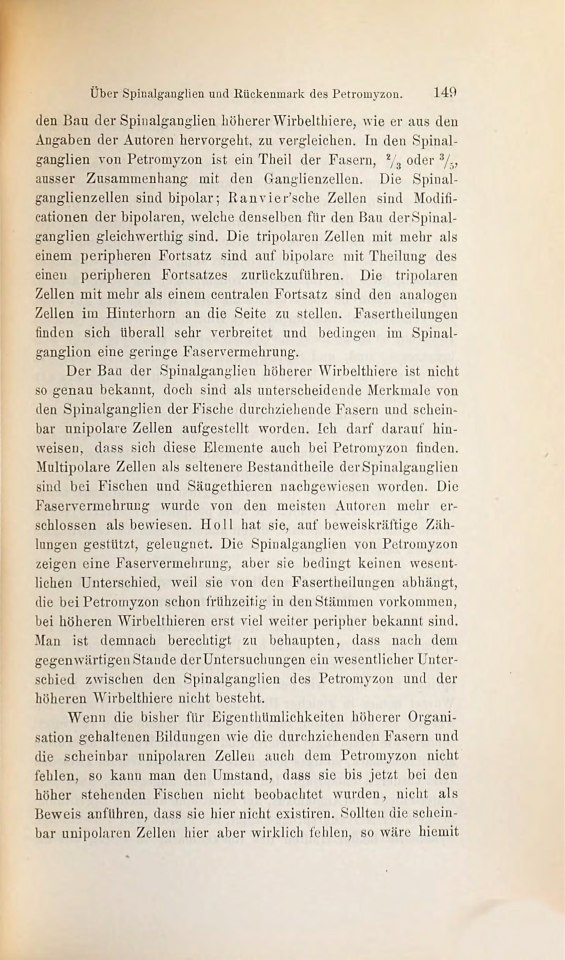

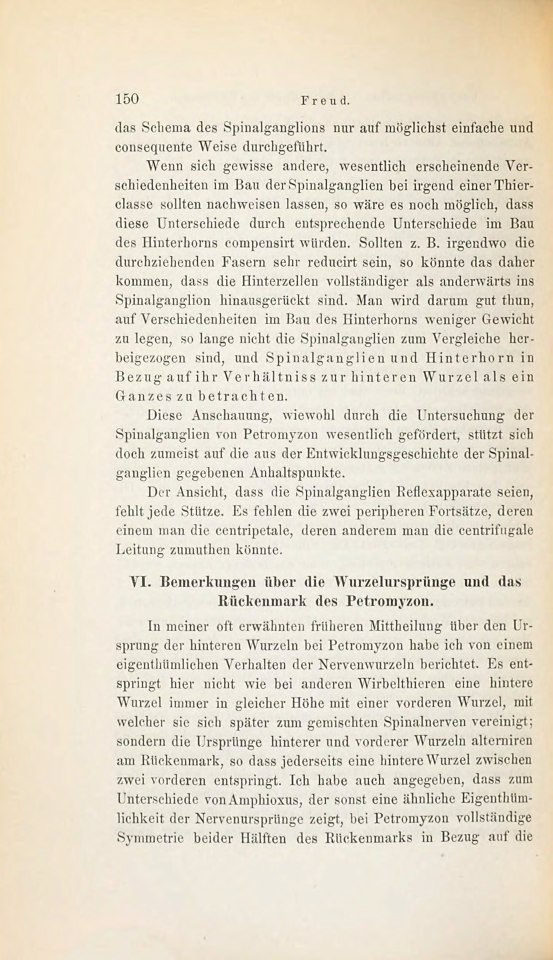

an der Theilungsstelle der Wurzel aus dem queren in den