S.

[245]

Ueber den Ursprung des N. acusticus.

Von

Dr. Sigm. Freud,

Docent für Nervenkrankheiten in Wien.

I.

Der ehrenvollen Aufforderung des Herausgebers dieser Monatsschrift, Herrn Prof. J. G r u b e r , folgend, gedenke ich hier eine Darstellung der Ur- sprungsverhältnisse des Hörnerven zu geben, welche durchaus auf eigene Un- tersuchungen gestützt ist. Es wird aber aus dieser Arbeit nicht hervorgehen, ob und in welchen Punkten meine Darstellung neue und mir eigenthümliche Angaben enthält, da ich die Berücksichtigung der einschlägigen Literatur ei- ner anderen Arbeit vorbehalte, in welcher derselbe Gegenstand ausführlicher behandelt werden soll. In dieser kleinen Mittheilung will ich mich nur auf die Hervorhebung der principiell wichtigsten Gesichtspunkte und Verhältnisse beschränken, sowie darthun, dass das morphologische Verständniss des Ur- sprungs des N. acusticus keinen besonderen Schwierigkeiten unterliegt.

Um eine richtige Beurtheilung der im Folgenden gegebenen anatomischen Beschreibung zu ermöglichen, muss ich einige Bemerkungen allgemeinerer Natur vorausschicken.

Die Gehirnanatomie hat sich gegenwärtig die Aufgabe gestellt, den

S.

246

Zusammenhang der einzelnen Faserzüge des nervösen Centralorgans unter einander und mit den grauen Massen aufzudecken. Zur Lösung dieser Auf- gabe bedient sie sich mannigfaltiger Methoden, die man mit gutem Grund in zwei Gruppen bringen kann. Die Technik beider Reihen von Methoden ist wesentlich die gleiche, nämlich: Zerlegung des Organs in Schnitte und Auf- einanderbeziehung der in den einzelnen Schnitten enthaltenen Abschnitte von Fasermassen und grauen Substanzen, also jenes Verfahren, das zuerst von S t i l l i n g in umfassender Weise zur Erforschung des Gehirnbaues angewendet worden ist. Bei gleicher Technik unterscheiden sich die beiden Arten von Methoden in folgender Weise: Die einen, die man als rein anato- mische Methoden bezeichnen kann, suchen die in den Schnitten aufgefunde- nen Fasermassen durch eine Schnittreihe bis zu ihrer Endigung zu verfolgen, wie es S t i l l i n g selbst geübt hat. Die anderen aber machen sich eine Thatsache aus der Physiologie der Nervencentra, nämlich die Abhängigkeit der Integrität des einen Theils von der Ernährung eines anderen, zu Nutze und deuten diese physiologische Beziehung auf anatomische Continuität um. Sie verfahren also in der Weise, dass sie an einer Stelle eine Ernährungsstö- rung setzen, (wenn dieselbe nicht bereits durch eine spontane Erkrankung gegeben ist) und dann mit Hilfe der erwähnten Technik untersuchen, an welchen anderen Stellen consecutive Atrophien und Degenerationen aufzu- finden sind. Die Objecte dieser auf eine trophische Beziehung gegründeten Methoden sind also jedesmal durch eine (spontane oder experimentelle) Ver- stümmelung in besonderer Weise vorbereitet; was untersucht wird, ist nicht der Verlauf der vorhandenen, sondern die Vertheilung der untergegangenen oder krankhaft veränderten Fasermassen.

Man hat sich in letzterer Zeit entschieden, diesen letzteren Methoden grosses Zutrauen zu schenken, und dabei vielfach über die Grenzen deren Leistungsfähigkeit hinweggesehen, hingegen die rein anatomische Verfolgung des Faserverlaufes, deren Schwierigkeiten sehr viel augenfälliger sind, in den Hintergrund gedrängt. Die directe Verfolgung des Faserverlaufes steht aber hinter keiner anderen Methode der Gehirnanatomie zurück, wenn sie nach dem Beispiele F l e c h s i g ’ s nicht am ausgebildeten, sondern am in der Entwickelung begriffenen Objecte vorgenommen wird, und dieser Methode habe ich mich auch bei den Untersuchungen über den Ursprung des Hör- nerven ausschliesslich bedient.

Der Werth der F l e c h s i g ’ schen Methode ruht auf folgenden Sätzen, die hier nur angeführt, nicht erwiesen werden sollen:

- Die Fasermassen des Centralnervensystems erhalten ihre Markhüllen nicht gleichzeitig, sondern in einer gesetzmässig bestimmten Reihenfolge.

- Fasern, welche sich durch gleichen Verlauf, trophische und functionelle Beziehungen etc. als zusammengehörig erwiesen haben, zeigen auch eine Uebereinstimmung in Betreff des Zeitpunktes ihrer Markscheidenbildung.

- Innerhalb eines Fasergebietes gehen die der Peripherie näheren Züge im Allgemeinen in der Markentwickelung voran, während die centralen Fortsetzungen derselben und die Züge, welche zur Verknüpfung grauer Mas- sen untereinander dienen, erst später markhaltig werden.

Endlich habe ich 4) vorausgesetzt, dass ein markhaltig gewordener

S.

247

Faserzug die Markscheiden gleichzeitig oder ungefähr gleichzeitig über die ganze Länge seiner Fasern entwickelt zeigt, so dass das Verschwinden eines markhaltigen Faserzuges aus dem Bilde auf eine Unterbrechung seiner Fa- sern durch graue Substanz gedeutet werden darf.

Man ersieht aus den vorstehenden Sätzen, welche Vortheile die F l e c h s i g ’ sche Methode für das Studium des Faserverlaufes bietet. Sie giebt anstatt der unentwirrbaren Durchschnittsbilder, an denen kaum mehr als eine topographische Orientirung möglich ist, einfache Bilder, in denen nur wenige Faserzüge auftreten, sondert anscheinend einheitliche Fasermas- sen in mehrere Bestandtheile verschiedenen Verlaufs und lässt Unterbre- chungen der Faserung erkennen, die am ausgebildeten Organ nur zu vermu- then sind. Gleichzeitig lässt sich aber übersehen, worin diese Methode die Schranken ihrer Leistungsfähigkeit findet. Die Natur ihrer Objecte bringt es mit sich, dass nur die frühzeitig markhaltigen Faserzüge allein, oder doch allein mit der hervorgehobenen Sicherheit, studirt werden können; sie liefert also unvollständige Aufschlüsse über die Faserung und erweist sich als unge- eignet, etwa Behauptungen, die sich auf die Untersuchung des ausgebildeten Organs gründen, zu widerlegen.

In diesem Sinne giebt die nachfolgende Beschreibung, die sich auf das verlängerte Mark menschlicher Foeten von 6–7 Monaten bezieht, nur die Grundlinien und die erste Anlage des Acusticusverlaufes, welche in der spä- teren Entwickelung wohl nicht verschüttet, aber doch durch die Ausbildung weiterer Verbindungsbahnen wesentlich verwickelt werden dürften.

II.

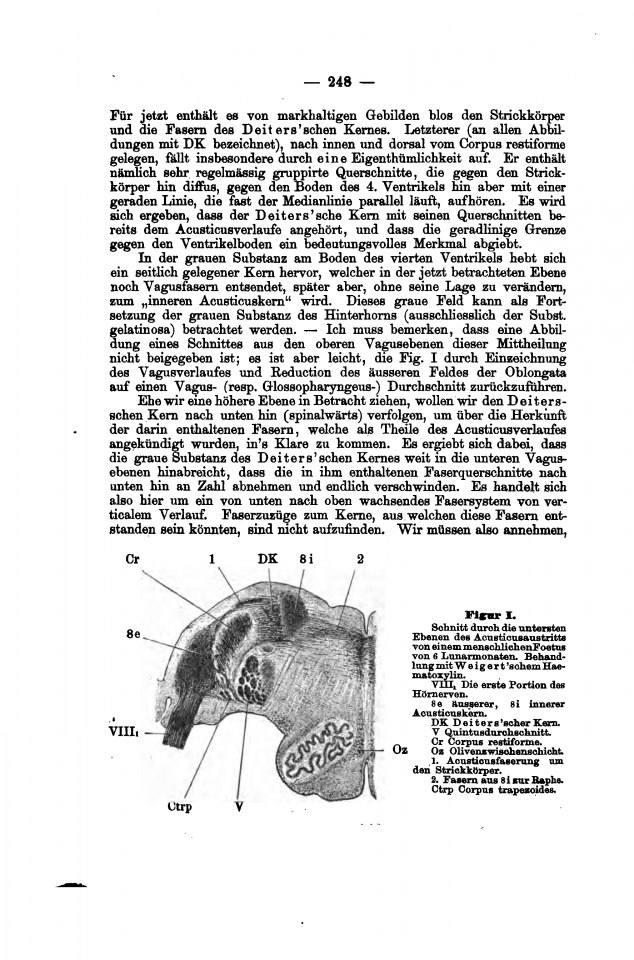

Wir verfolgen den Verlauf des N. acusticus an einer Reihe von Querschnit- ten (oder besser leicht geneigten Schiefschnitten) durch die Oblongata ei- nes menschlichen Foetus von 6 bis 7 Lunarmonaten und steigen in unserer Beschreibung gehirn- (kopf-)wärts auf, so dass wir zunächst einen Schnitt durch den Austritt des N. glossopharyngeus in’ s Auge fassen.1

In dieser Höhe fallen zunächst zwei mächtige Markmassen auf, welche in allen höheren Acusticusebenen wiederzufinden sind, und uns zur Ori- entirung dienen werden. Es sind dies der quergetroffene Durchschnitt der grossen aufsteigenden Trigeminuswurzel (in allen Figuren mit V bezeich- net) und der Schiefschnitt des „primären“ Strickkörpers (Cr). Die letzten Wurzeln des N. vagus-glossopharyngeus würden nach aussen vom Quintus den Querschnitt verlassen und so die Grenze zwischen einem mittleren und einem äusseren Felde der Oblongata bilden. Das äussere Feld der Ob- longata umfasst Alles, was aussen von den erwähnten Vaguswurzeln oder von deren idealer Fortsetzung in höheren Ebenen gelegen ist, und ist der Schauplatz, auf welchem die Acusticusfaserung auftritt.

* Zur Bezeichnung der Lageverhältnisse dienen folgende Termini: a u s s e n (lateral) und i n n e n (medial), o b e n (gehirnwärts oder kopfwärts) und u n t e n (spinalwärts); d o r s a l (oder für diese Region des Centralorgans ventrikelwärts) und v e n t r a l (brückenwärts). Was also in den Figuren oben erscheint, wird als dorsal beschrieben u. s. w. Die Bezeichnungen „o b e n“ und „u n t e n“ sind für die Höhenbeziehung verwendet.

S.

248

Für jetzt enthält es von markhaltigen Gebilden blos den Strickkörper und die Fa- sern des D e i t e r s ’ schen Kernes. Letzterer (an allen Abbildungen mit DK bezeichnet), nach innen und dorsal vom Corpus restiforme gelegen, fällt insbesondere durch e i n e Eigenthümlichkeit auf. Er enthält nämlich sehr regelmässig gruppirte Querschnitte, die gegen den Strickkörper hin diffus, gegen den Boden des 4. Ventrikels hin aber mit einer geraden Linie, die fast der Medianlinie parallel läuft, aufhören. Es wird sich ergeben, dass der D e i t e r s ’ sche Kern mit seinen Querschnitten bereits dem Acusticusver- laufe angehört, und dass die geradlinige Grenze gegen den Ventrikelboden ein bedeutungsvolles Merkmal abgiebt.

In der grauen Substanz am Boden des vierten Ventrikels hebt sich ein seitlich gelegener Kern hervor, welcher in der jetzt betrachteten Ebene noch Vagusfasern entsendet, später aber, ohne seine Lage zu verändern, zum „inneren Acusticuskern“ wird. Dieses graue Feld kann als Fortsetzung der grauen Substanz des Hinterhorns (ausschliesslich der Subst. gelatinosa) be- trachtet werden. – Ich muss bemerken, dass eine Abbildung eines Schnittes aus den oberen Vagusebenen dieser Mittheilung nicht beigegeben ist; es ist aber leicht, die Fig. I durch Einzeichnung des Vagusverlaufes und Reduction des äusseren Feldes der Oblongata auf einen Vagus- (resp. Glossopharyn- geus-)Durchschnitt zurückzuführen.

Ehe wir eine höhere Ebene in Betracht ziehen, wollen wir den D e i t e r s ’ schen Kern nach unten hin (spinalwärts) verfolgen, um über die Herkunft der darin enthaltenen Fasern, welche als Theile des Acusticus- verlaufes angekündigt wurden, in’ s Klare zu kommen. Es ergiebt sich dabei, dass die graue Substanz des D e i t e r s ’ schen Kernes weit in die unteren Vagusebenen hinabreicht, dass die in ihm enthaltenen Faserquerschnitte nach unten hin an Zahl abnehmen und endlich verschwinden. Es handelt sich also hier um ein von unten nach oben wachsendes Fasersystem von verticalem Verlauf. Faserzuzüge zum Kerne, aus welchen diese Fasern ent- standen sein könnten, sind nicht aufzufinden. Wir müssen also annehmen,

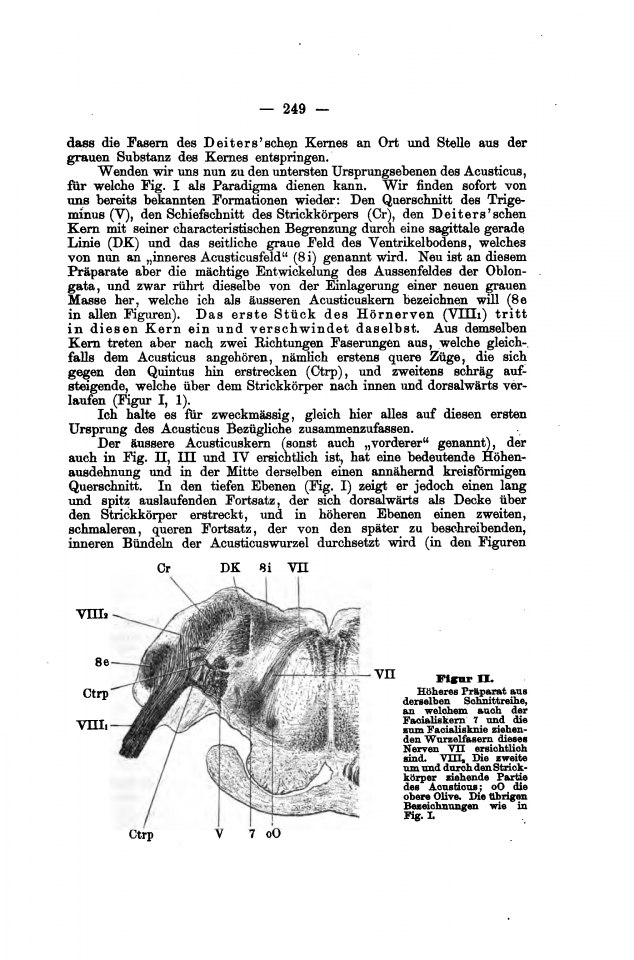

Figur I. Schnitt durch die untersten Ebenen des Acu- sticusaustritts von einem menschlichen Foetus von 6 Lunarmonaten. Behandlung mit W e i g e r t ’schem Haematoxylin.

VIII1 Die erste Portion des Hörnerven.

8e äusserer, 8i innerer Acu- sticuskern.

DK D e i t e r s ’scher Kern.

V Quintusdurchschnitt. Cr Corpus restiforme.

Oz Olivenzwischenschicht.

- Acusticusfaserung um den Strickkörper.

- Fasern aus 8i zur Raphe. Ctrp Corpus trapezoides.

S.

249

dass die Fasern des D e i t e r s ’ schen Kernes an Ort und Stelle aus der grauen Substanz des Kernes entspringen.

Wenden wir uns nun zu den untersten Ursprungsebenen des Acusticus, für welche Fig. I als Paradigma dienen kann. Wir finden sofort von uns bereits bekannten Formationen wieder: Den Querschnitt des Trigeminus (V), den Schiefschnitt des Strickkörpers (Cr), den D e i t e r s ’ schen Kern mit sei- ner characteristischen Begrenzung durch eine sagittale gerade Linie (DK) und das seitliche graue Feld des Ventrikelbodens, welches von nun an „in- neres Acusticusfeld“ (8i) genannt wird. Neu ist an diesem Präparate aber die mächtige Entwickelung des Aussenfeldes der Oblongata, und zwar rührt dieselbe von der Einlagerung einer neuen grauen Masse her, welche ich als äusseren Acusticuskern bezeichnen will (8e in allen Figuren). D a s e r s t e S t ü c k d e s H ö r n e r v e n (VIII1) t r i t t i n d i e s e n K e r n e i n u n d v e r s c h w i n d e t d a s e l b s t . Aus demselben Kern treten aber nach zwei Richtungen Faserungen aus, welche gleichfalls dem Acusticus angehören, nämlich erstens quere Züge, die sich gegen den Quin- tus hin erstrecken (Ctrp), und zweitens schräg aufsteigende, welche über dem Strickkörper nach innen und dorsalwärts verlaufen (Figur I, 1).

Ich halte es für zweckmässig, gleich hier alles auf diesen ersten Ursprung des Acusticus Bezügliche zusammenzufassen.

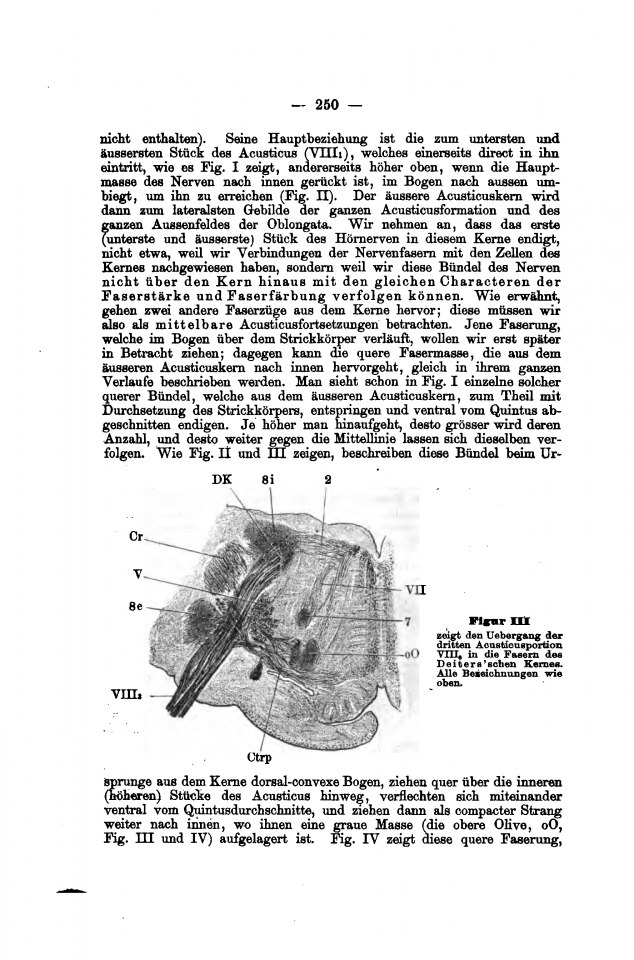

Figur II. Höheres Präparat aus derselben Schnittreihe, an welchem auch der Fa- cialiskern 7 und die zum Facialisknie ziehenden Wur- zelfasern dieses Nerven VII ersichtlich sind. VIII2 Die zweite um und durch den Strickkörper ziehende Partie des Acusticus; oO die obere Olive. Die übrigen Bezeich- nungen wie in Fig. I.

Figur II. Höheres Präparat aus derselben Schnittreihe, an welchem auch der Fa- cialiskern 7 und die zum Facialisknie ziehenden Wur- zelfasern dieses Nerven VII ersichtlich sind. VIII2 Die zweite um und durch den Strickkörper ziehende Partie des Acusticus; oO die obere Olive. Die übrigen Bezeich- nungen wie in Fig. I.Der äussere Acusticuskern (sonst auch „vorderer“ genannt), der auch in Fig. II, III und IV ersichtlich ist, hat eine bedeutende Höhenausdehnung und in der Mitte derselben einen annähernd kreisförmigen Querschnitt. In den tie-

fen Ebenen (Fig. I) zeigt er jedoch einen lang und spitz auslaufenden Fort- satz, der sich dorsalwärts als Decke über den Strickkörper erstreckt, und in höheren Ebenen einen zweiten, schmaleren, queren Fortsatz, der von den später zu beschreibenden, inneren Bündeln der Acusticuswurzel durchsetzt wird (in den FigurenS.

250

nicht enthalten). Seine Hauptbeziehung ist die zum untersten und äussersten Stück des Acusticus (VIII1), welches einer- seits direct in ihn eintritt, wie es Fig. I zeigt, andererseits höher oben, wenn die Hauptmasse des Nerven nach innen gerückt ist, im Bogen nach aussen umbiegt, um ihn zu erreichen (Fig. II). Der äussere Acusticuskern wird dann zum lateralsten Gebilde der ganzen Acusticusformation und des ganzen Aussenfeldes der Oblongata. Wir nehmen an, dass das erste (unterste und äusserste) Stück des Hörnerven in diesem Kerne endigt, nicht etwa, weil wir Verbindungen der Nervenfasern mit den Zellen des Kernes nachgewiesen haben, sondern weil wir diese Bündel des Nerven n i c h t ü b e r d e n K e r n h i n a u s m i t d e n g l e i c h e n C h a r a c t e r e n d e r F a s e r s t ä r k e u n d F a s e r f ä r b u n g v e r f o l g e n k ö n n e n . Wie erwähnt, gehen zwei andere Faserzüge aus dem Kerne her- vor; diese müssen wir also als m i t t e l b a r e Acusticusfortsetzungen be- trachten. Jene Faserung, welche im Bogen über dem Strickkörper verläuft, wollen wir erst später in Betracht ziehen; dagegen kann die quere Fasermasse, die aus dem äusseren Acusticuskern nach innen hervorgeht, gleich in ih- rem ganzen Verlaufe beschrieben werden. Man sieht schon in Fig. I einzelne solcher querer Bündel, welche aus dem äusseren Acusticuskern, zum Theil mit Durchsetzung des Strickkörpers, entspringen und ventral vom Quintus abgeschnitten endigen. Je höher man hinaufgeht, desto grösser wird deren Anzahl, und desto weiter gegen die Mittellinie lassen sich dieselben verfol- gen. Wie Fig. II und III zeigen, beschreiben diese Bündel beim Ur-

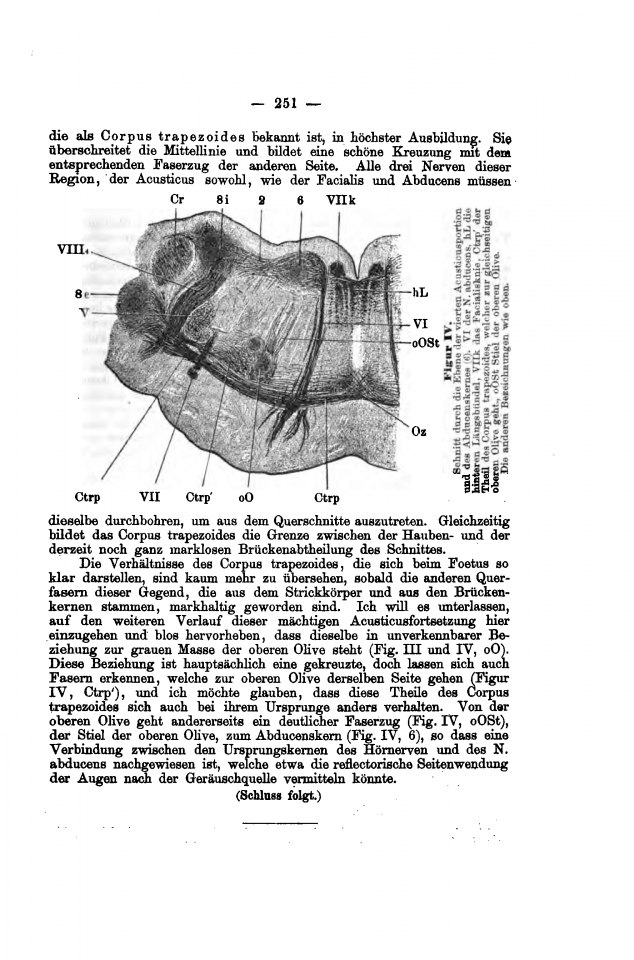

Figur III zeigt den Ueber- gang der dritten Acusti- cusportion VIII3 in die Fasern des Deiters’schen Kernes. Alle Bezeichnun- gen wie oben.

Figur III zeigt den Ueber- gang der dritten Acusti- cusportion VIII3 in die Fasern des Deiters’schen Kernes. Alle Bezeichnun- gen wie oben.sprunge aus dem Kerne dorsal-convexe Bogen, ziehen quer über die inneren (höhe- ren) Stücke des Acusticus hinweg, verflechten sich miteinander ventral vom Quintusdurchschnitte, und ziehen dann als compacter Strang weiter nach innen, wo ihnen eine graue Masse (die obere Olive, oO, Fig. III und IV) aufgelagert ist. Fig. IV zeigt diese quere Faserung,

S.

251

die als C o r p u s t r a p e z o i d e s bekannt ist, in höchster Ausbildung. Sie überschreitet die Mittellinie und bildet eine schöne Kreuzung mit dem entsprechenden Faserzug der anderen Seite. Alle drei Nerven dieser Region, der Acusticus sowohl, wie der Facialis und Abducens müssen

Figur IV. Schnitt durch die Ebene der vierten Acusti- cusportion und des Abdu- censkernes (6). VI der N. abducens, hL die hinteren Längsbündel, VIIk das Facialisknie, Ctrp’ der Theil des Corpus trapezoides, welcher zur gleichseitigen oberen Olive geht, oOSt Stiel der oberen Olive. Die anderen Bezeichnungen wie oben.

dieselbe durchbohren, um aus dem Querschnitte auszutreten. Gleichzeitig bildet das Corpus trapezoi- des die Grenze zwischen der Hauben- und der derzeit noch ganz marklosen Brückenabtheilung des Schnittes.

Die Verhältnisse des Corpus trapezoides, die sich beim Foetus so klar dar- stellen, sind kaum mehr zu übersehen, sobald die anderen Querfasern dieserGegend, die aus dem Strickkörper und aus den Brückenkernen stammen, markhaltig geworden sind. Ich will es unterlassen, auf den weiteren Verlauf dieser mächtigen Acusticusfortsetzung hier einzugehen und blos hervorhe- ben, dass dieselbe in unverkennbarer Beziehung zur grauen Masse der oberen Olive steht (Fig. III und IV, oO). Diese Beziehung ist hauptsächlich eine gekreuzte, doch lassen sich auch Fasern erkennen, welche zur oberen Olive derselben Seite gehen (Figur IV, Ctpr’ ), und ich möchte glauben, dass diese Theile des Corpus trapezoides sich auch bei ihrem Ursprunge anders verhal- ten. Von der oberen Olive geht andererseits ein deutlicher Faserzug (Fig. IV, oOSt), der Stiel der oberen Olive, zum Abducenskern (Fig. IV, 6), so dass eine Verbindung zwischen den Ursprungskernen des Hörnerven und des N. abducens nachgewiesen ist, welche etwa die reflectorische Seitenwendung der Augen nach der Geräuschquelle vermitteln könnte.

(Schluss folgt.)

245

–251