S.

121

Ueber die Beziehung des Strickkörpers zum Hinterstrang

und Hinterstrangskern nebst Bemerkungen über zwei Felder

der Oblongata.Von Dr. L. Darkschewitsch (Moskau) und Dr. Sigm. Freud (Wien).

Die Anssichten der Hirnanatomen über den Zusammenhang zwischen Strick-

körper oder unterem Kleinhirnschenkel und den Hintersträngen des RückenmarksS.

122

haben eine Entwickelung durchgemacht, in welcher man drei verschiedene Perioden

unterscheiden kann.In einer ersten Periode wurde auf Grund des makroskopischen Anscheins

der Strickkörper für die directe Fortsetzung der Hinterstränge zum Kleinhirn

gehalten. Mit dem Fortschritt der mikroskopischen Untersuchung gelangte aber

die Thatsache zur Bedeutung, dass in der angeblichen Continuität von Strick-

körper und Hinterstrang eine mächtige graue Masse, der (aus Burdach’schem

und Goll’schem Kern zusammengesetzte) Hinterstrangskern enthalten ist. Man

erkannte (DEITERS, MEYNERT), dass dieser Kern in Beziehung zu den Hinter-

strängen steht, und dass in den Strickkörper andererseits Fasern von complicirtem

bogenförmigem Verlauf eintreten. Der Zusammenhang zwischen beiden weissen

Fasermassen wurde deshalb für einen nur indirecten erklärt, und sollte nach

MEYNERT in der Weise stattfinden, dass die Fasern des einen Strickkörpers

vermittelst Bogenfasern in die (gekreuzte) Olive eingehen und von dort aus

durch neue Bogenfasem zum Hinterstrangskern der dem Strickkörper entgegen-

gesetzten Seite gelangen.Eine dritte Periode wurde durch die Verwerthung der ungleichzeitigen

Markscheidenbildung eingeleitet, als FLECHSIG einerseits die directe Kleinhirn-

seitenstrangbahn als Bestandtheil des Strickkörpers nachwies, andererseits zeigte,

dass die Bogenfasern aus den Hinterstrangskernen nicht in die Olive, sondern

durch die sog. obere Pyramidenkreuzung in das innere Feld der Oblongata ver-

laufen und daselbst die Olivenzwischenschichte bilden. EDINGER1 hat später

für die Bogenfasern, die aus dem Hinterstrangskern in höheren Ebenen der

Oblongata entspringen, ein ähnliches Verhalten dargethan. Damit war aus dem

MEYNERT’schen Schema das Mittelglied, welches die Verbindung zwischen Strick-

körper der einen und Hinterstrang der anderen Seite bewerkstelligen sollte,

herausgerissen, die Verbindung der Hinterstränge mit dem Kleinhirn aber auch

ganz oder zum grossen Theile verloren gegangen, wie eine Uebersicht der seit

Anwendung der neuen Methode gemachten Angaben lehrt.Nach EDINGER2 besteht der untere Kleinhirnschenkel aus a) der Kleinhirn-

seitenstrangbahn, b) Hinterstrangsfasern, sicher aus dem gleichseitigen, fraglich

auch aus dem gekrenzten Hinterstrang‚ c) Fasern zu den Nervenwurzeln (Acusticus

und Trigeminus), d) Olivenfasern und vielleicht noch anderen später markhaltig

werdenden Systemen. Die Hinterstrangsfasern von derselben Seite sollen als

kurze Fibrae arciformes externae aus dem Goll’schen Strang kommen, die frag-

lichen Fasern aus dem gekreuzten Hinterstrang als Fibrae arcuatae anteriores

wahrscheinlich aus der Olivenzwischenschicht in das Feld des Strickkörpers ein-

treten. Der Antheil der Hinterstrangsfasern am Aufbau des Strickkörpers wäre

ein geringer.FLECHSIG3 unterscheidet im Strickkörper ausser der Kleinhirnseitenstrang-

bahn und den Fasern zu den grossen Oliven noch Fasern zur Substantia reticularis.1 Dieses Centralblatt. 1885. Nr. 4.

2 l. c. und „Zehn Vorlesungen über den Bau der nervösen Centralorgane.“ 1885.

3 Plan des menschlichen Gehirns. 1888.

S.

123

Die Beziehungen des Strickkörpers zum Hinterstrang lässt er im Dunkeln. In

einer späteren Mittheilung1 bestätigt er EDINGER’s Strickkörperzuwachs aus der

Olivenzwischenschicht‚ bezweifelt aber noch das regelmässige Vorkommen solcher

Fasern, ebenso wie die Bedeutung der aus dem Goll’schen Strange kommenden

kurzen Bogenfasern zum Strickkörper. Er macht dann die wichtige Bemerkung,

dass auf Grund der Verfolgung der Markscheidenbildung im Strickkörper ein

weiteres Fasersystem anzunehmen sei, welches nach der Kleinhirnseitenstrang-

bahn und vor den Olivenfasern markhaltig wird und vielleicht den Kernen

der Hinterstränge entstammt. Doch sei er hierüber nicht in’s Klare gekommen.Zur gleichen Vermuthung ist v. MONAKOW2 auf Grund der experimentell

erzeugten Degeneration des Strickkörpers gelangt. Er findet die Abnahme des

Corpus restiforme in höheren Ebenen bedeutender, als dem Ausfall der Klein-

himseitenstrangbahn entspricht, und nimmt an, dass Fasern aus dem Keil-

strang derselben Seite, die sich in’s Corpus restiforme fortsetzen, den vermissten

Bestandtheil desselben bilden. Später ist v. MONAKOW allerdings von dieser

Vermuthung zurückgekommen (s. dieses Centralblatt. 1885. Nr. 6).Wir sind nun auf Grund unabhängig von einander angestellter Unter-

suchungen dazu gelangt, das von FLECHSIG vermuthete Fasersystem nachzu-

weisen und damit die von MEYNERT behauptete ausgiebige Verbindung der

Hinterstränge mit dem Kleinhirn wiederherzustellen. Als wir die vollkommene

Uebereinstimmung unserer Ergebnisse bemerkten, haben wir beschlossen, davon

in gemeinsamer Publication Mittheilung zu machen. Unser Material bestand

in zwei Querschnittsreihen, einer von einem 6monatlichen Fötus, in dessen

Oblongata die Olivenfaserung ganz marklos war, und auch das Mark der Oliven-

zwischenschicht in der Höhe des Corpus trapezoides aufhörte (Reihe I), und

einer anderen von einem Fötus nicht genau bekannten Alters, bei welchem

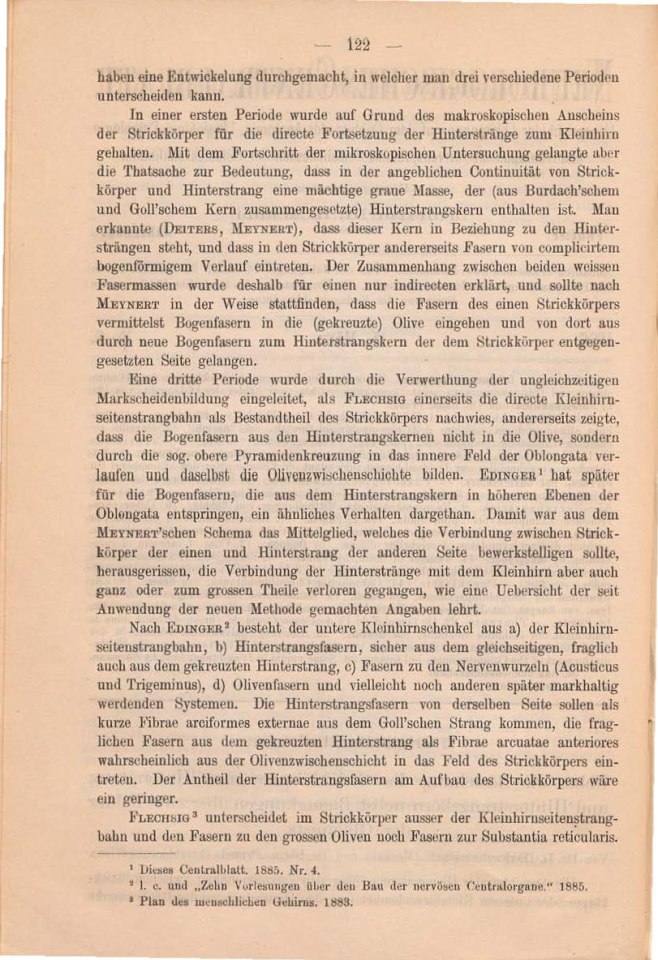

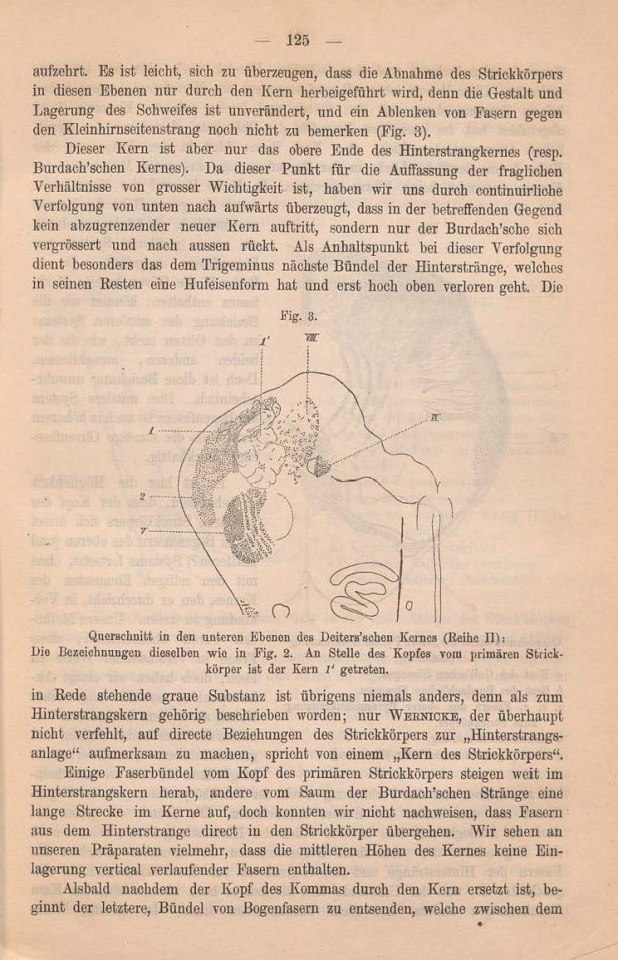

Olivenfaserung und Pyramiden einen sehr zarten Markgehalt zeigten (Reihe II).Fig. 1.

Schema des Strickkörpers in den unteren Acusticusebenen:

1 Kopf des primären Strickkörpers.

2 Schweif des primären Strickkörpers.

3 Markarmer Saum (secundärer Strickkörper).Fig. 1 stellt den Strickkörper in den unteren Acusticusebenen nach Prä-

paraten der reiferen (II) Schnittreihe dar. Er besteht aus einer centralen (mit

Goldchlorid und Weigert’schen Hämatoxylin) dunkler gefärbten Masse, die an

den Präparaten der Reihe I allein ersichtlich ist, und einem lichteren Saum,1 Dieses Centralblatt. 1885. Nr. 5.

2 Experimenteller Beitrag zur Kenntniss des Corpus reatiforme. des „äusseren Acusticus-

kernes“ und deren Beziehungen zum Rückanmarke. Arch. f. Psych. 1888, XIV.S.

124

welcher der reiferen Reihe allein zukommt. Die centrale Masse wollen wir den

„primären Strickkörper“ heissen; derselbe hat die Gestalt eines Kommas mit

dickem Kopfe und daran gesetztem Schweif. Den markarmen Saum bezeichnen

wir als „secundären“ Strickkörper. Eine Verfolgung von oben nach abwärts

(spinalwärts) ergiebt nun nachstehende Aenderungen dieses Querschnitts und

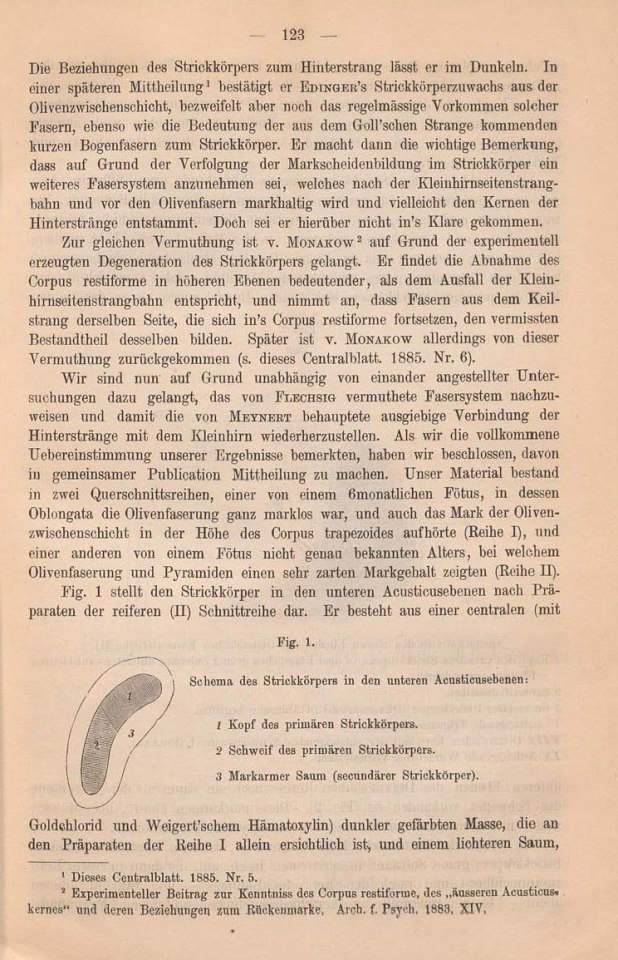

Vertheilung seiner Fasern.1) Sobald die den Strickkörper aussen bedeckende graue Substanz (des

Acusticus) geschwunden ist, gerathen die Fasern des Saumes in Bewegung. Sie

treten derart nach innen, dass sie ein zwischen Trigeminusquerschnitt, Deiters’-

schem Kern und Strickkörper gelegenes, in der Reihe I leeres Feld erfüllen,

und verlaufen von dort aus in dicken Büscheln theils durch, theils vor und

hinter dem Trigeminus gegen und über die Mittellinie; dabei lösen sich die den

Kopf des primären Strickkörpers bedeckenden Bündel zuerst ab, so dass in den

unteren Ebenen des DEITERS’schen Kemes noch ein Saum an der Aussenseite

des Schweifes vorhanden ist (Fig. 2). Diese markarmen Fasern, über die wir

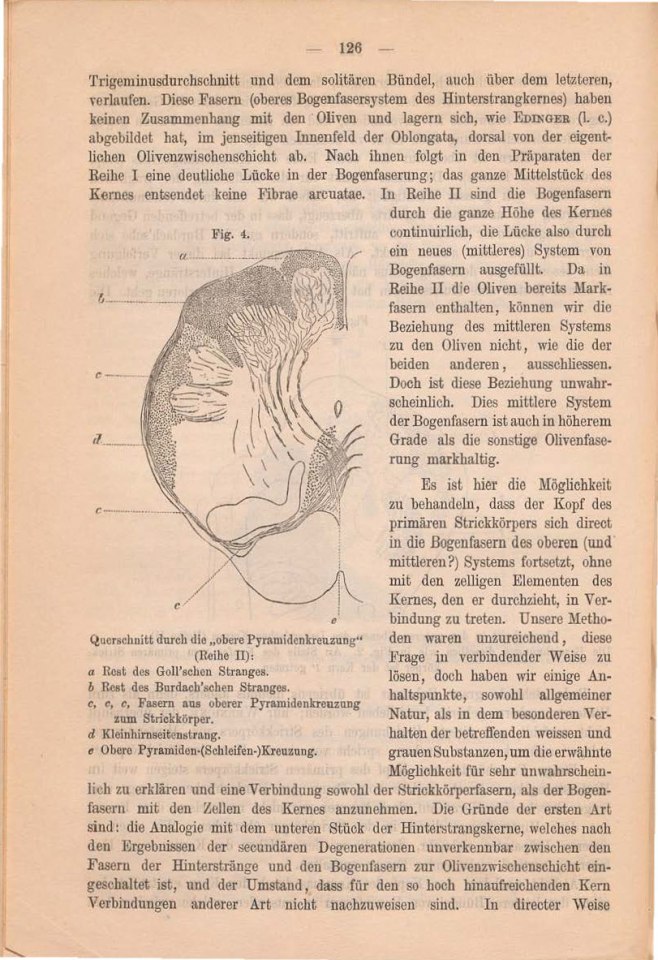

weiter nichts zu sagen haben, sind das Olivensystem der Autoren.Fig. 2.

Querschnitt in den oberen Ebenen des Deiters’schen Kernes (Reihe II):

1 Kopf des primären Strickkörpers, in dem Klümpchen grauer Substenz auftreten (aus tieferen

Ebenen eingezeichnet).

2 Schweif desselben.

3 Secundärer Strickkörper (Olivensystem) in Ablösung begriffen.

V Aufsteigende Trigeminuswurzel.

VIII Deiters’scher Kern mit der aufsteigenden Acusticuswurzel (ROLLER).

IX Aufsteigende Wurzel des Vagussystems.2) Wenn der DEITERS’sche Kern verarmt ist, tritt im Kopfe des primären

Strickkörpers graue Substanz in zerstreuten Inseln auf, die dann zu einem Kern

zusammenfliesst und rasch den Kopf des Kommas – und zwar nur diesen

allein – bis auf vereinzelte, an verschiedenen Stellen erübrigende FaserbündelS.

125

aufzehrt. Es ist leicht, sich zu überzeugen, dass die Abnahme des Strickkörpers

in diesen Ebenen nur durch den Kern herbeigeführt wird, denn die Gestalt und

Lagerung des Schweifes ist unverändert, und ein Ablenken von Fasern gegen

den Kleinhirnseitenstrang noch nicht zu bemerken (Fig. 3).Dieser Kern ist aber nur das obere Ende des Hinterstrangkernes (resp.

Burdach’schen Kernes). Da dieser Punkt für die Auffassung der fraglichen

Verhältnisse von grosser Wichtigkeit ist, haben wir uns durch continuirliche

Verfolgung von unten nach aufwärts überzeugt, dass in der betreffenden Gegend

kein abzugrenzender neuer Kern auftritt, sondern nur der Burdach’sche sich

vergrössert und nach aussen rückt. Als Anhaltspunkt bei dieser Verfolgung

dient besonders das dem Trigeminus nächste Bündel der Hinteretränge, welches

in seinen Resten eine Hufeisenform hat und erst hoch oben verloren geht. Die

in Rede stehende graue Substanz ist übrigens niemals anders, denn als zum

Hinterstrangskern gehörig beschrieben werden; nur WERNICKE, der überhaupt

nicht verfehlt, auf directe Beziehungen des Strickkörpers zur „Hinterstrangs-

anlage“ aufmerksam zu machen, spricht von einem „Kern des Strickkörpers“.Fig. 3.

Querschnitt in den unteren Ebenen des Deiters’schen Kernes (Reihe II):

Die Bezeichnungen dieselben wie in Fig. 2. An Stelle des Kopfes vom primären Strick-

körper ist der Kern 1’ getreten.Einige Faserbündel vom Kopf des primären Strickkörpers steigen weit im

Hinterstrangskern herab, andere vom Saum der Burdach’schen Stränge eine

lange Strecke im Kerne auf, doch konnten wir nicht nachweisen, dass Fasern

aus dem Hinterstrange direct in den Strickkörper übergehen. Wir sehen an

unseren Präparaten vielmehr, dass die mittleren Höhen des Kernes keine Ein-

lagerung vertical verlaufender Fasern enthalten.Alsbald nachdem der Kopf des Kommas durch den Kern ersetzt ist, be-

ginnt der letztem, Bündel von Bogenfasern zu entsenden, welche zwischen demS.

126

Trigeminusdurchschnitt und dem solitären Bündel, auch über dem letzteren,

verlaufen. Diese Fasern (oberes Bogenfasersystem des Hinterstrangkernes) haben

keinen Zusammenhang mit den Oliven und lagern sich, wie EDINGER (l. c.)

abgebildet hat, im jenseitigen Innenfeld der Oblongata‚ dorsal von der eigent-

lichen Olivenzwischenschicht ab. Nach ihnen folgt in den Präparaten der

Reihe I eine deutliche Lücke in der Bogenfaserung; das ganze Mittelstück des

Kernes entsendet keine Fibrae arcuatae. In Reihe II sind die Bogenfasern

durch die ganze Höhe des Kernes

continuirlich, die Lücke also durch

ein neues (mittleres) System von

Bogenfasern ausgefüllt. Da in

Reihe II die Oliven bereits Mark-

fasern enthalten, können wir die

Beziehung des mittleren Systems

zu den Oliven nicht, wie die der

beiden anderen, ausschliessen.

Doch ist diese Beziehung unwahr-

scheinlich. Dies mittlere System

der Bogenfasern ist auch in höherem

Grade als die sonstige Olivenfase-

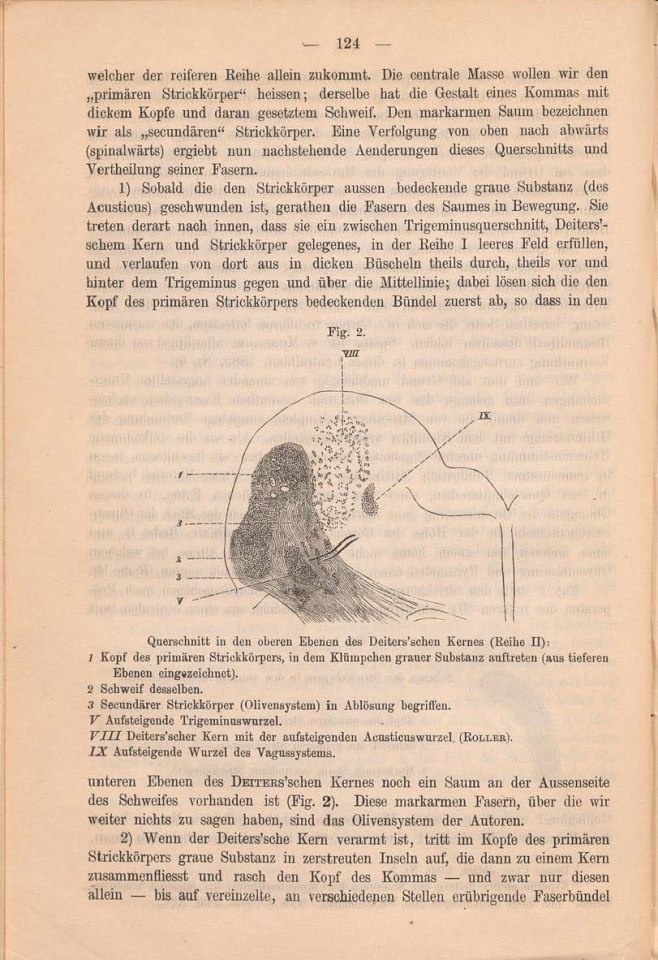

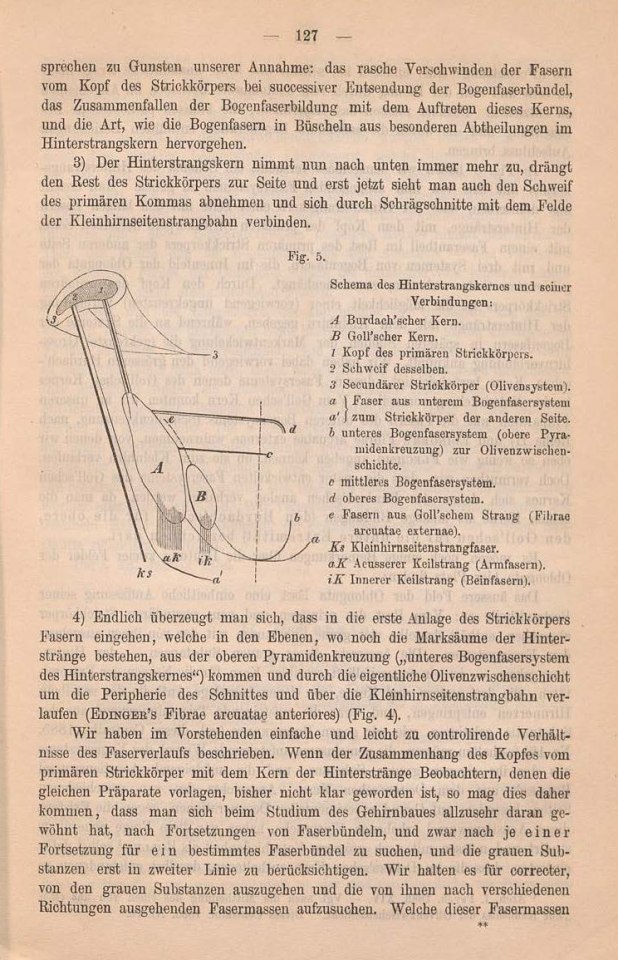

rung markhaltig.Fig. 4.

Querschnitt durch die „obere Pyramidenkreuzung“

(Reihe II):

a Rest des Goll’schen Stranges.

b Rest des Burdach’schen Stranges.

c, c, c, Fasern aus oberer Pyramidenkreuzung

zum Strickkörper.

d Kleinhirnseitenstrang.

e Obere Pyramiden-(Schleifen-)Kreuzung.Es ist hier die Möglichkeit

zu behandeln, dass der Kopf des

primären Strickkörpers sich direct

in die Bogenfasern des oberen (und

mittleren?) Systems fortsetzt, ohne

mit den zelligen Elementen des

Kernes, den er durchzieht, in Ver-

bindung zu treten. Unsere Metho-

den waren unzureichend, diese

Frage in verbindender Weise zu

lösen, doch haben wir einige An-

haltspunkte, sowohl allgemeiner

Natur, als in dem besonderen Ver-

halten der betreffenden weisen und

grauenSuhstanzen,um die erwähnte

Möglichkeit für sehr unwahrschein-

lich zu erklären und eine Verbindung sowohl der Strickkörperfasern, als der Bogen-

fasern mit den Zellen des Kernes anzunehmen. Die Gründe der ersten Art

sind: die Analogie mit dem unteren Stück der Hinterstrangskerne, welches nach

den Ergebnissen der secundären Degenerationen unverkennbar zwischen den

Fasern der Hinterstränge und den Bogenfasern zur Olivenzwischenschicht ein-

geschaltet ist, und der Umstand, dass für den so hoch hinaufreichenden Kern

Verbindungen anderer Art nicht nachzuweisen sind. In directer WeiseS.

127

sprechen zu Gunsten unserer Annahme: das rasche Verschwinden der Fasern

vom Kopf des Strickkörpers bei successiver Entsendung der Bogenfaserbündel,

das Zusammenfallen der Bogenfaserbildung mit dem Auftreten dieses Kerns,

und die Art, wie die Bogeufasern in Büscheln aus besonderen Abtheilungen im

Hinterstrangskem hervorgehen.3) Der Hinterstrangskem nimmt nun nach unten immer mehr zu, drängt

den Rest des Strickkörpers zur Seite und erst jetzt sieht man auch den Schweif

des primären Kommas abnehmen und sich durch Schrägschnitte mit dem Felde

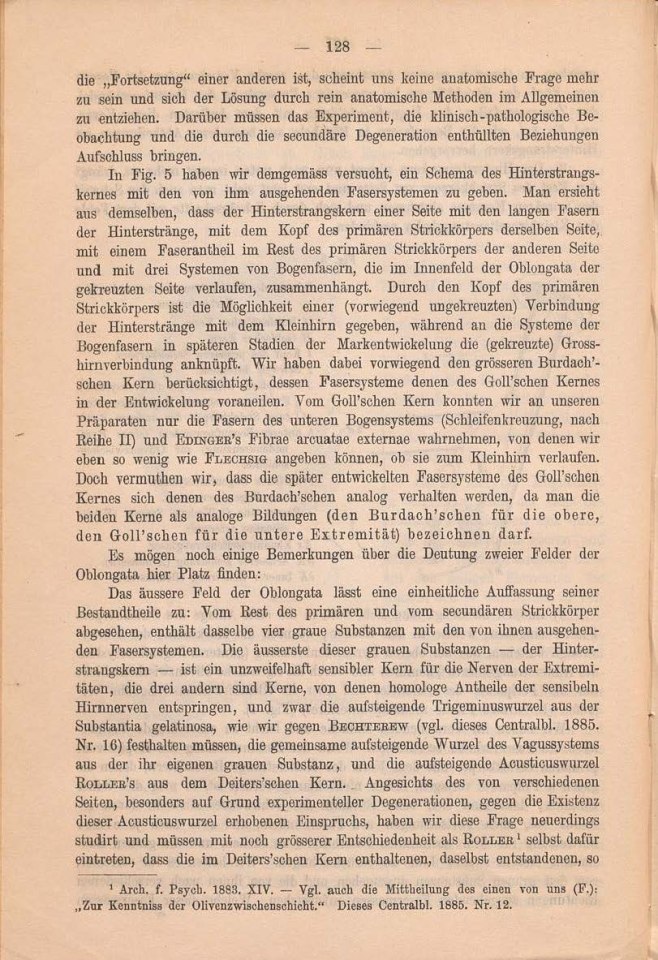

der Kleinhirnseitenstrangbahn verbinden.Fig. 5.

Schema des Hinterstrangskernes und seiner

Verbindungen:

A Burdach’scher Kern.

B Goll’scher Kern.

1 Kopf des primären Strickkörpers.

2 Schweif desselben.

3 Secundärer Strickkörper (Olivensystem).

a Faser aus unterem Bogenfasersystem

a’ zum Strickkörper der anderen Seite.

b unteres Bogenfasersystem (obere Pyra-

midenkreuzung) zur Olivenzwischen-

schichte.

c mittleres Bogenfasersystem.

d oberes Bogenfasersystem.

e Fasern aus Goll’schem Strang (Fibrae

arcuatae externes).

Ks Kleinhirnseitenstrangfaser.

aK Aeusserer Keilstrang (Armfasern).

iK Innerer Keilstraug (Beinfasern).4) Endlich überzeugt man sich, dass in die erste Anlage des Strickkörpers

Fasern eingehen, welche in den Ebenen, wo noch die Marksäume der Hinter-

stränge bestehen, aus der oberen Pyramidenkreuzung („unteres Bogenfasersystem

des Hinterstrangskernes“) kommen und durch die eigentliche Olivenzwischenschicht

um die Peripherie des Schnittes und über die Kleinhirnseitenstrangbahn ver-

laufen (EDINGER’s Fibrae arcuatae anteriores) (Fig. 4).Wir haben im Vorstehenden einfache und leicht zu controlirende Verhält-

nisse des Faserverlaufs beschrieben. Wenn der Zusammenhang des Kopfes vom

primären Strickkörper mit dem Kern der Hinterstränge Beobachtern, denen die

gleichen Präparate vorlagen, bisher nicht klar geworden ist, so mag dies daher

kommen, dass man sich beim Studium des Gehimbaues allzusehr daran ge-

wöhnt hat, nach Fortsetzunan von Faserbündeln, und zwar nach je einer

Fortsetzung für ein bestimmtes Faserbündel zu suchen, und die grauen Sub-

stanzen erst in zweiter Linie zu berücksichtigen. Wir halten es fiir correcter,

von den grauen Substanzen auszugehen und die von ihnen nach verschiedenen

Richtungen ausgehenden Fasermassen aufzusuchen. Welche dieser FasermassenS.

128

die „Fortsetzung“ einer anderen ist, scheint uns keine anatomische Frage mehr

zu sein und sich der Lösung durch rein anatomische Methoden im Allgemeinen

zu entziehen. Darüber müssen das Experiment, die klinisch-pathologische Be-

obachtung und die durch die secundäre Degeneration enthüllten Beziehungen

Aufschluss bringen.In Fig. 5 haben wir demgemäss versucht, ein Schema des Hinterstrangs-

kernes mit den von ihm ausgehenden Fasersystemen zu geben. Man ersieht

aus demselben, dass der Hinterstrangskern einer Seite mit den langen Fasern

der Hinterstränge, mit dem Kopf des primären Strickkörpers derselben Seite,

mit einem Faserantheil im Rest des primären Strickkörpers der anderen Seite

und mit drei Systemen von Bogenfasem, die im Innenfeld der Oblougata der

gekreuzten Seite verlaufen, zusammenhängt. Durch den Kopf des primären

Strickkörpers ist die Möglichkeit einer (vorwiegend ungeheuzteu) Verbindung

der Hinterstränge mit dem Kleinhirn gegeben, während an die Systeme der

Bogenfasem in späteren Stadien der Markentwickelung die (gekreuzte) Gross-

hirnverbindung anknüpft. Wir haben dabei vorwiegend den grösseren Burdach’-

schen Kern berücksichtigt, dessen Fasersysteme denen des Goll’schen Kemes

in der Entwickelung voraneilen. Vom Goll’schen Kern konnten wir an unseren

Präparaten nur die Fasern des unteren Bogensystems (Schleifenkreuzung, nach

Reihe II) und EDINGER’s Fibrae arcuatae externes wahrnehmen, von denen wir

eben so wenig wie FLECHSIG angeben können, ob sie zum Kleinhirn verlaufen.

Doch vermuthen wir, dass die. später entwickelten Fasersysteme des Goll’schen

Kemes sich denen des Burdach’schen analog verhalten werden, da man die

beiden Kerne als analoge Bildungen (den Burdach’schen für die obere,

den Goll’schen für die untere Extremität) bezeichnen darf.Es mögen noch einige Bemerkungen über die Deutung zweier Felder der

Oblongata hier Platz finden:Das äussere Feld der Oblongata lässt eine einheitliche Auffassung seiner

Bestandtheile zu: Vom Rest des primären und vom secundären Strickkörper

abgesehen, enthält dasselbe vier graue Substanzen mit den von ihnen ausgehen-

den Fasersystemen. Die äusserste dieser grauen Substanzen – der Hinter-

strangskern – ist ein unzweifelhaft sensibler Kern für die Nerven der Extremi-

täten, die drei andern sind Kerne, von denen homologe Antheile der sensibeln

Hirnnerven entspringen, und zwar die aufsteigende Trigeminuswurzel aus der

Substantia gelatinosa, wie wir gegen BECHTEREW (vgl. dieses Centralbl. 1885.

Nr. 16) festhalten, müssen, die gemeinsame aufsteigende Wurzel des Vaguasystems

aus der ihr eigenen grauen Substanz, und die aufsteigende Acusticuswurzel

ROLLER’s aus dem Deiters’schen Kern. Angesichts des von verschiedenen

Seiten, besonders auf Grund experimenteller Degenerationen, gegen die Existenz

dieser Acusticuswurzel erhobenen Einspruchs, haben wir diese Frage neuerdings

studirt und müssen mit noch grösserer Entschiedenheit als ROLLER1 selbst dafür

eintreten, dass die im Deiters’schen Kern enthaltenen, daselbst entstandenen, so1 Arch. f. Psych. 1888. XIV. – Vgl. auch die Mittheilung des einen von uns (F.):

„Zur Kenntniss der Olivenzwischenschicht.“ Dieses Centralbl. 1885. Nr. 12.S.

129

regelmässig gruppirten Fasern durch einfache Umbeugung in den N. acusticus

übergehen und ihm eine aufsteigende Wurzel in demselben-Sinne, wie die beiden

anderen Hirnnerven eine solche besitzen, zu führen.Das innere durch die Raphe und den Hypoglossus begrenzte Feld der

Oblongata enthält in den Entwickelungsstadien unserer beiden Schnittreihen

nebst dem hinteren Längsbündel Längsfasern, welche durch Fibrae arcuatae

aus den Kernen des äusseren Feldes der gekreuzten Seite hervorgegangen sind.

Dabei lagert sich das untere Bogenfasersystem des Hinterstrangkernes im ven-

tralsten Theil des Innenfeldes als eigentliche Olivenzwischenschicht ab, das

(mittlere und) obere Bogenfasersystem desselben Kernes nimmt den mittleren

Theil des Feldes ein, die Bogenfasern aus dem Acusticus- und Vaguskern

des äusseren Feldes der Oblongata bilden die dorsalsten vom hinteren Längs-

bündel kaum mehr abzugrenzenden Fasern.Soweit nun die Längsfasern des Innenfeldes der Oblongata aus den er-

wähnten Kernen der gekreuzten Seite hervorgegangen sind, halten wir folgenden

Verlauf derselben für wahrscheinlich. Sie scheinen Fasern von kurzem Verlauf

zu sein und theils nach oben, theils nach unten hin in Bogenfasern umzubiegen.

Ihre Endigung finden sie entweder in den grauen Massen des inneren und

mittleren Feldes der Oblongata (Substantia reticularis), theils in den sensiblen

Kernen des Aussenfeldes. Die Bogenfasersysteme nebst den Längsfasern, welche

aus ihnen hervorgehen, würden demnach gekreuzte Verbindungen der sensibeln

Kerne der Oblongata mit einander und mit der Substantia reticularis darstellen.

Die hinteren Lingsbündel würden sich ihnen als analoge Bahnen, von motorischen

Kernen ausgehend, anreihen. Wir vermuthen, dass die Grosshirnfortsetzung der

sensibeln Kerne an die Endigung der erwähnten Systeme in der grauen Sub-

stantia reticularis anknüpft.Paris, 23. Januar 1886.

bsb11872167

Editorische Anmerkung:

Aus technische Gründen sind Einfügungen von Skizzen und Beschreibungen des Dargestellten innerhalb eines Absatzes stillschweigend umformatiert worden: Der Absatz wird in toto angeführt und entweder vor oder nach dem Absatz wird die Skizze mit Beschreibung eingefügt.

121

–129