S.

"

DER MOSES DES Michelangelo - Von Sigm. Freud

Diese Arbeit erschien zuerst im Februar 1914

in \“Imago”, III. Bd., Heft 1, ohne Nennung

des Verfassers, mit folgender redaktioneller Notiz

eingeleitet: \“Die Redaktion hat diesem, strenge

genommen nicht programmgerechten Beitrage die

Aufnahme nicht versagt, weil der ihr bekannte

Verfasser analytischen Kreisen nahe steht, und

weil seine Denkweise immerhin eine gewisse

Ähnlichkeit mit der Methodik der Psychoanalyse

zeigt.”

Ich schicke voraus, daß ich kein Kunstkenner bin, sondern Laie.

Ich habe oft bemerkt, daß mich der Inhalt eines Kunstwerkes

stärker anzieht als dessen formale und technische Eigenschaften,

auf welche doch der Künstler in erster Linie Wert legt. Für viele

Mittel und manche Wirkungen der Kunst fehlt mir eigentlich das

richtige Verständnis. Ich muß dies sagen, um mir eine nachsich-

tige Beurteilung meines Versuches zu sichern.

Aber Kunstwerke üben eine starke Wirkung auf mich aus, ins-

besondere Dichtungen und Werke der Plastik, seltener Malereien.

Ich bin so veranlaßt worden, bei den entsprechenden Gelegen-

heiten lange vor ihnen zu verweilen, und wollte sie auf meine

Weise erfassen, d. h. mir begreiflich machen, wodurch sie wirken.

Wo ich das nicht kann, z. B. in der Musik, bin ich fast genuẞ-

unfähig. Eine rationalistische oder vielleicht analytische Anlage

sträubt sich in mir dagegen, daß ich ergriffen sein und dabei

nicht wissen solle, warum ich es bin, und was mich ergreift.

Freud, X.

17"

S.

258 Zur Anwendung der Psychoanalyse

Ich bin dabei auf die anscheinend paradoxe Tatsache aufmerk—

sam geworden, daß gerade einige der großartigsten und über—

wältigendsten Kunstschöpfungen unserem Verständnis dunkel ge—

blieben sind. Man bewundert sie, man fühlt sich von ihnen be-

zwungen, aber man weiß nicht zu sagen, was sie vorstellen. Ich

bin nicht belesen genug, um zu wissen, ob dies schon bemerkt

werden ist, oder ob nicht ein Ästhetiker gefunden hat, solche

Ratlosigkeit unseres begreifenden Verstandes sei sogar eine not-

wendige Bedingung für die höchsten Wirkungen, die ein Kunst-

werk hervorrufen soll. Ich könnte mich nur schwer entschließen,

an diese Bedingung zu glauben.Nicht etwa daß die Kunstkenner oder Enthusiasten keine Worte

fänden, wenn sie uns ein solches Kunstwerk anpreisen. Sie haben

deren genug, sollte ich meinen. Aber vor einer solchen Meister—

schöpfung des Künstlers sagt in der Regel jeder etwas anderes

und keiner das, was dem schlichten Bewunderer das Rätsel löst.

Was uns so mächtig packt, kann nach meiner Auffassung doch

nur die Absicht des Künstlers sein, insofem es ihm gelungen

ist, sie in dem Werke auszudrücken und von uns erfassen zu

lassen. Ich weiß, daß es sich um kein bloß verständnismäßiges

Erfassen handeln kann; es soll die Affektlage, die psychische Kon-

stellation, welche beim Künstler die Triebkraft zur Schöpfung

abgab, bei uns wieder hervorgerufen werden. Aber warum soll

die Absicht des Künstlers nicht angebbar und in Worte zu fassen

sein wie irgend eine andere Tatsache des seelischen Lebens? Viel-

leicht daß dies bei den großen Kunstwerken nicht ohne Anwen—

dung der Analyse gelingen wird. Das Werk selbst muß doch diese

Analyse ermöglichen, wenn es der auf uns wirksame Ausdruck

der Absichten und Regungen des Künstlers ist. Und um diese

Absicht zu erraten, muß ich doch vorerst den Sinn und Inhalt

des im Kunstwerk Dargestellten herausfinden, also es deuten

können. Es ist also möglich, daß ein solches Kunstwerk der Deu—

tung bedarf, und daß ich erst nach Vollziehung derselben erfahrenS.

Der Moses des Michelangelo 259

kann, warum ich einem so gewaltigen Eindruck unterlegen bin.

Ich hege selbst die Hoffnung, daß dieser Eindruck keine Ab-

schwächung erleiden wird, wenn uns eine solche Analyse ge-

glückt ist.Nun denke man an den Hamlet, das über dreihundert Jahre

alte Meisterstück Shakespeares.‘ Ich verfolge die psychoanalytische

Literatur und schließe mich der Behauptung an, daß erst die

Psychoanalyse durch die Zurückführung des Stoffes auf das Ödypus—

Thema das Rätsel der“ Wirkung dieser Tragödie gelöst hat. Aber

vorher, welche Uberfülle von verschiedenen, miteinander unver-

träglichen Deutungsversuchen, welche Auswahl von Meinungen

über den Charakter des Helden und die Absichten des Dichters!

Hat Shakespeare unsere Teilnahme für einen Kranken in Anspruch

genommen oder für einen unzulänglichen Minderwertigen, oder

für einen Idealisten, der nur zu gut ist für die reale Welt? Und

wie viele dieser Deutungen lassen uns so kalt, daß sie für die Er—

klärung der Wirkung der Dichtung nichts leisten können, und

uns eher darauf verweisen, deren Zauber allein auf den Eindruck

der Gedanken und den Glanz der Sprache zu begründen! Und

doch, sprechen nicht gerade diese Bemühungen dafür, daß ein

Bedürfnis verspürt wird, eine weitere Quelle dieser Wirkung auf—

zufinden?Ein anderes dieser rätselvollen und großartigen Kunstwerke ist

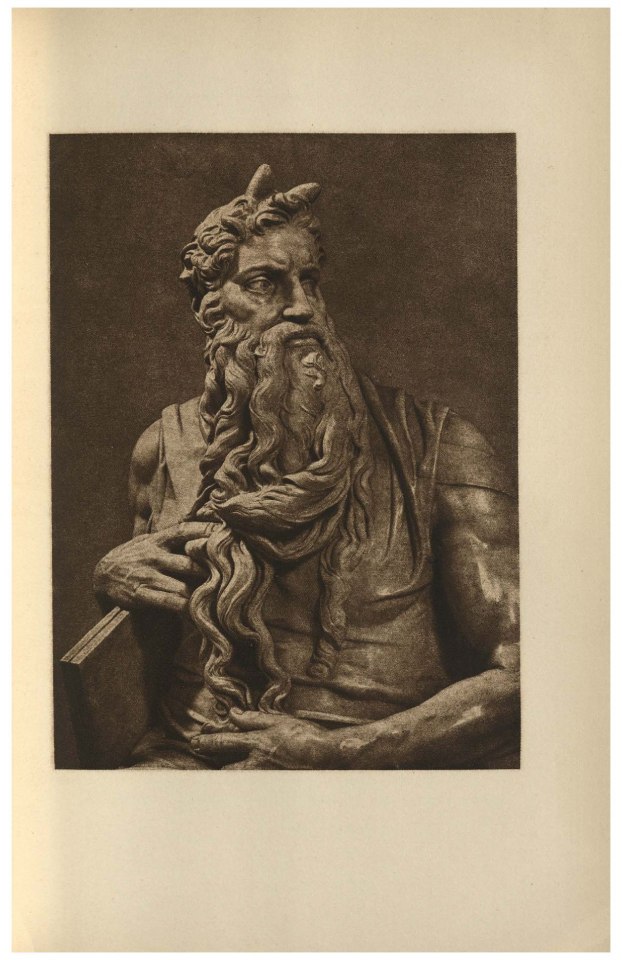

die Marmorstatue des Moses, in der Kirche von S. Pietro in

Vincoli zu Rom von Michelangelo aufgestellt, bekanntlich nur ein

Teilstück jenes riesigen Grabdenkmals, welches der Künstler für

den gewaltigen Papstherrn Julius II. errichten sollte.2 Ich freue

mich jedesmal, wenn ich eine Äußerung über diese Gestalt lese

wie: sie sei „die Krone der modernen Skulptur“ (Heman Grimm).

Denn ich habe von keinem Bildwerk je eine stärkere Wirkung;) Vielleicht 1605 zuerst gespielt.

2) Nach Henry Thude ist die Statue in den Jahren 15m bis 1516 ausgeführt

werden.17'

S.

260 Zur Anwendung der Psychoanalyse

erfahren. Wie oft bin ich die steile Treppe vom unschönen

Corso Cavour hinaufgestiegen zu dem einsamen Platz, auf dem

die verlassene Kirche steht, habe immer versucht, dem verächtlich—

zürnenden Blick des Heros standzuhalten, und manchmal habe ich

mich dann behutsam aus dem Halbdunkel des Innenraumes ge—

schlichen, als gehörte ich selbst zu dem Gesindel, auf das sein

Auge gerichtet ist, das keine Überzeugung festhalten kann, das

nicht warten und nicht vertrauen will und jubelt, wenn es die

Illusion des Götzenbildes wieder bekommen hat.Aber warum nenne ich diese Statue rätselvoll? Es besteht nicht

der leiseste Zweifel, daß sie Moses darstellt, den Gesetzgeber der

Juden, der die Tafeln mit den heiligen Geboten hält. Soviel ist

sicher, aber auch nichts darüber hinaus. Ganz kürzlich erst (1919)

hat ein Kunstschriftsteller (Max Sauerlandt) den Ausspruch machen

können: „Über kein Kunstwerk der Welt sind so wider-sprechende

Urteile gefällt werden wie über diesen panköpfigen Moses. Schon

die einfache Interpretation der Figur bewegt sich in vollkommenen

Widersprüchen . . .“ An der Hand. einer Zusammenstellung, die

nur um fünf Jahre zurückliegt, werde ich darlegen, welche Zweifel

sich an die Auffassung der Figur des Moses knüpfen, und es wird

nicht schwer sein zu zeigen, daß hinter ihnen das Wesentliche

und Beste zum Verständnis dieses Kunstwerkes verhüllt liegt.‘I

Der Moses des Michelangelo ist sitzend dargestellt, den Rumpf

nach vorne gerichtet, den Kopf mit dem mächtigen Bart und den

Blick nach links gewendet, den rechten Fuß auf dem Boden

ruhend, den linken aufgestellt, so daß er nur mit den Zehen den

Boden berührt, den rechten Arm mit den Tafeln und einem Teil

des Bartes in Beziehung; der linke Arm ist in den Schoß gelegt.

Wollte ich eine genauere Beschreibung geben, so müßte ich dem1) Henry Thode: Michelangelo, Kritische Untersuchungen über seine Werke,

I. Bd., 1908.S.

Der Moses des Michelangeh 251

vorgreifen, was ich später vorzubringen habe. Die Beschreibungen

der Autoren sind mitunter in merkwürdiger Weise unzutreffend.

Was nicht verstanden war, wurde auch ungenau wahrgenommen

oder wiedergegeben. H. Grimm sagt, daß die rechte Hand, „unter

deren Arme die Gesetzestafeln ruhen, in den Bart greife“. Ebenso

W. Lübke: „Erschüttert greift er mit der Rechten in den herr—

lich herabilutenden Bart . . .“; Sp ringer: „Die eine (linke) Hand

drückt Moses an den Leib, mit der anderen greift er wie unbe-

wußt in den mächtig wallenden Bart.“ C. Justi findet, daß die

Finger der (rechten) Hand mit dem Bart spielen., „wie der Zivili—

sierte Mensch in der Aufregung mit der Uhrkette“. Das Spielen

mit dem Bart hebt auch Müritz hervor. H. Thode spricht von

der „ruhig festen Haltung der rechten Hand auf den aufge-

stemmten Tafe “. Selbst in der rechten Hand erkennt er nicht

ein Spiel der Aufregung, wie J usti und ähnlich Boito wollen.

„Die Hand verharrt so, wie sie den Bart greifend, gehalten ward,

ehe der Titan den Kopf zur Seite wandte.“ Jakob Burkhardt

stellt aus, „daß der berühmte linke Arm im Grunde nichts an—

deres zu tun habe, als diesen Bart an den Leib zu drücken“.

Wenn die Beschreibungen nicht übereinstimmen, werden wir

uns über die Verschiedenheit in der Auffassung einzelner Züge

der Statue nicht verwundern. Ich meine zwar, wir können den

Gesichtsausdruck des Moses nicht besser charakterisieren als Thode,

der eine „Mischung von Zorn, Schmerz und Verachtung“ aus

ihm las, „den Zorn in den dräuend zusammengezogenen Augen-

brauen, den Schmerz in dem Blick der Augen7 die Verachtung

in der vorgeschobenen Unterlippe und den herabgezogenen Mund—

winkeln“. Aber andere Bewunderer müssen mit anderen Augen

gesehen haben. So hatte Dupaty geurteflt: Ce front auguste

semble n’étre qu’un voile transparent, qui couvre & peine un esprit

immense.‘ Dagegen meint Lübke: „In dem Kopfe würde man ver-

gebens den Ausdruck höherer Intelligenz suchen:, nichts als die

1) Thode, ]. c., p. 197.S.

262 Zur Anwendung der Psychoanalyse

Fähigkeit eines ungeheuren Zornes, einer alles durchsetzenden

Energie spricht sich in der zusammengedrängten Stirne aus.“ Noch

weiter entfernt sich in der Deutung des Gesichtsausdruckes Guil-

laume (1875), der keine Erregung darin fand, „nur stolze Ein-

fachheit, beseelte Würde, Energie des Glaubens. Moses’ Blick gehe

in die Zukunft, er sehe die Dauer seiner Rasse, die Unveränder—

lichkeit seines Gesetzes voraus“. Ähnlich läßt Müritz „die Blicke

Moses’ weit über das Menschengeschlecht hinschweifen; sie seien

auf die Mysterien gerichtet, die er als Einziger gewahrt hat".

Ja, für Steinmann ist dieser Moses „nicht mehr der starre Ge-

setzgeber, nicht mehr der fürchterliche Feind der Sünde mit dem

Jehovazorn, sondern der königliche Priester, welchen das Alter

nicht berühren darf, der segnend und weissagend, den Abglanz

der Ewigkeit auf der Stirne, von seinem Volke den letzten Ab-

schied nimmt“.Es hat noch andere gegeben, denen der Moses des Michelangelo

überhaupt nichts sagte, und die ehrlich genug waren, es zu äußern.

So ein Rezensent in der „Quarterly Review“ 1858: '„Thßrß is

an absence of meaning in the general conception, which pre-

cludes the idea of a self—suffz'cirzg whole...“ Und man ist er-

staunt zu erfahren, daß noch andere nichts an dem Moses zu

bewundern fanden, sondern sich auflehnten gegen ihn, die

Brutalität der Gestalt anklagten und die Tierähnlichkeit des

Kopfes.Hat der Meister wirklich so undeutliche oder zweideutige Schrift

in den Stein geschrieben, daß so verschiedenartige Lesungen mög-

lich wurden?Es erhebt sich aber eine andere Frage, welcher sich die er—

wähnten Unsicherheiten leicht unter-ordnen. Hat Michelangelo in

diesem Moses ein „zeitloses Charakter— und Stimmungsbild“ schaffen

wollen oder hat er den Helden in einem bestimmten, dann aber

höchst bedeutsamen Moment seines Lebens dargestellt? Eine Mehr-

zahl von Beurteilern entscheidet sich für das letztere und weißS.

Der Moses des Michelangelo 265

auch die Szene aus dem Leben Moses' anzugeben, welche der

Künstler für die Ewigkeit festgebannt hat. Es handelt sich hier

um die Herabkunft vom Sinai, woselbst er die Gesetzestafeln von

Gott in Empfang genom.men hat, und um die Wahrnehmung,

daß die Juden unterdes ein goldenes Kalb gemacht haben, das sie

jubelnd umtanzen. Auf dieses Bild ist sein Blick gerichtet, dieser

Anblick ruft die Empfindungen hervor, die in seinen Mienen aus-

gedrückt sind und die gewaltige Gestalt alsbald in die heftigste

Aktion versetzen werden. Michelangelo hat den Moment der letzten

Zögerung, der Ruhe vor dem Sturm, zur Darstellung gewählt;

im nächsten wird Moses aufspn'ngen —— der linke Fuß ist schon

vom Boden abgehoben — die Tafeln zu Boden schmettem und

seinen Grimm über die Abtrünnigen entladen.In Einzelheiten dieser Deutung weichen auch deren Vertreter

voneinander ab.Jak. Burkhardt: „Moses scheint in dem Momente dargestellt,

da er die Verehrung des goldenen Kalbes erblickt und aufspringen

will. Es lebt in seiner Gestalt die Vorbereitung zu einer gewal—

tigen Bewegung, wie man sie von der physischen Macht, mit der

er ausgestattet ist, nur mit Zittern erwarten mag.“W. Lübke: „Als sähen die blitzenden Augen eben den Frevel

der Verehrung des goldenen Kalbes, so gewaltsam durchzuckt eine

innere Bewegung die ganze Gestalt. Erschüttert greift er mit der

Rechten in den herrlich herabflutenden Bart, als wolle er seiner

Bewegung noch einen Augenblick Herr bleiben, um dann um so

zerschmetternder loszufahren.“Springer schließt sich dieser Ansicht an, nicht ohne ein Be-

denken vorzutragen, welches weiterhin noch unsere Aufmerksam—

keit beanspruchen wird: „Durchglüht von Kraft und Eifer kämpft

der Held nur mühsam die innere Erregung nieder . . . Man denkt

daher unwillkürlich an eine dramatische Szene und meint, Moses

sei in dem Augenblick dargestellt, wie er die Verehrung des gol-

denen Kalbes erblickt und im Zorn aufspringen will. Diese Ver-S.

264 Zur Anwendung der Psychoanalyse

mutung trifft zwar schwerlich die wahre Absicht des Künstlers,

da ja Moses, wie die übrigen fünf sitzenden Statuen des Ober—

baues‘ vorwiegend dekorativ wirken sollte; sie darf aber als ein

glänzendes Zeugnis für die Lehensfülle und das persönliche Wesen

der Mosesgestalt gelten.“Einige Autoren, die sich nicht gerade für die Szene des gol—

denen Kalbes entscheiden, treffen doch mit dieser Deutung in dem

wesentlichen Punkte zusammen, daß dieser Moses im Begriffe sei

aufzuspringen und zur Tat überzugehen.Herman Grimm: „Eine Hoheit erfüllt sie (diese Gestalt), ein

Selbstbewußtsein, ein Gefühl, als stünden diesem Manne die Donner

des Himmels zu Gebote, doch er bezwänge sich, ehe er sie ent—

fesselte, erwartend1 ob die Feinde, die er vernichten Will, ihn an—

zugreifen wagten. Er sitzt da, als wollte er eben aufspringen, das

Haupt stolz aus den Schultern in die Höhe gerecht. mit der Hand,

unter deren Arme die Gesetzestafeln ruhen, in den Bart greifend,

der in schweren Strömen auf die Brust sinkt, mit weit atmenden

Nüstern und mit einem Munde, auf dessen Lippen die Worte

zu zittern scheinen.“Heath Wilson sagt, Moses’ Aufmerksamkeit sei durch etwas

erregt, er sei im Begriffe aufzuspringen, doch zögere er noch. Der

Blick, in dem Entrüstung und Verachtung gemischt seien, könne_ sich noch in Mitleid verändern.

Wölfflin spricht von „gehemmter Bewegung“. Der Hem—

mungsgrund liegt hier im Willen der Person selbst, es ist der

letzte Moment des Ansichhaltens vor dem Losbrechen, d. h. vor

dem Aufspringen.Am eingehendsten hat C. Justi die Deutung auf die Wahr-

nehmung des goldenen Kalbes begründet und sonst nicht heachtete

Einzelheiten der Statue in Zusammenhang mit dieser Auffassung

gebracht. Er lenkt unseren Blick auf die in der Tat auffällige

Stellung der beiden Gesetzestafeln, welche im Begriffe seien, auf1) Vom Grabdenkmal des Papstes nämlich.

S.

Der Moses des Michelangelo 265

den Steinsitz herabzugleiten: „Er (Moses) könnte also entweder

in der Richtung des Lärmes schauen mit dern Ausdka böser

Ahnungen, oder es wäre der Anblick des Gräuels selbst, der ihn

wie ein betäubender Schlag trifft. Durchbebt von Abscheu und

Schmerz hat er sich niedergelassen.‘ Er war auf dem Berge vierzig

Tage und Nächte geblieben, also ermüdet. Das Ungeheure, ein

großes Schicksal, Verbrechen, selbst ein Glück kann zwar in einem

Augenblick wahrgenommen, aber nicht gefaßt werden nach Wesen,

Tiefe, Folgen. Einen Augenblick scheint ihm sein Werk zerstört,

er verzweifelt an diesem Volke. In solchen Augenblicken verrät

sich der innere Aufruhr in unwillkürlichen kleinen Bewegungen.

Er läßt die beiden Tafeln, die er in der Rechten hielt, auf den

Steinsitz herabrutschen, sie sind über Eck zu stehen gekommen,

vom Unterarm an die Seite der Brust gedrückt. Die Hand aber

fährt an Brust und Bart, bei der Wendung des Halses nach

rechts muß sie den Bart nach der linken Seite ziehen und die

Symmetrie dieser breiten männlichen Zierde aufheben; es sieht

aus, als spielten die Finger mit dem Bart, wie der zivilisierte

Mensch in der Aufregung mit der Uhrkette. Die Linke gräbt

sich in den Rock am Bauch (im alten Testament sind die Ein-

geweide Sitz der Afl'ekte). Aber das linke Bein ist bereits zurück-

gezogen und das rechte vorgesetzt; im nächsten Augenblick

wird er auffahren, die psychische Kraft von der Empfindung

auf den Willen überspringen, der rechte Arm sich bewegen,

die Tafeln werden zu Boden fallen und Ströme Blutes die

Schmach des Abfalls sühnen . . .“ „Es ist hier noch nicht.

der Spannungsmoment der Tat. Noch waltet der Seelenschmerz.

fast lähmend. “Ganz ähnlich äußert sich Fritz Knapp, nur daß er die Ein—

gangssituation dem vorhin geäußerten Bedenken entzieht, auch!) Es ist zu bemerken, daß die sorgfältige Anordnung des Mantels um die Beine

der sitzenden Gestalt dieses erste Stück der Auslegung J ustis unhaltbar macht. Man

müßte vielmehr annehmen, es sei dargestellt, wie Moses im ruhigen zrwartungslosen

Dasitzen durch eine plötzliche Wahrnehmung aufgeschreckt werde.S.

966 Zur Anwendung der Psychoanalyse

die angedeutete Bewegung der Tafeln konsequenter weiterführt:

„Ihn, der soeben noch mit seinem Gotte allein war, lenken irdische

Geräusche ab. Er hört Lärm, das Geschrei von gesungenen Tanz-

reigen weckt ihn aus dem Traume. Das Auge, der Kopf wenden

sich hin zu dem Geräusch. Schrecken, Zorn, die ganze Furie wilder

Leidenschaften durchfahren im Moment die Riesengestalt. Die

Gesetzestafeln fangen an herabzugleiten, sie werden zur Erde

fallen und zer-brechen, wenn die Gestalt auffährt, um die donnem—

den Zornesworte in die Massen des abtrünnigen Volkes zu schleu-

dern . . . Dieser Moment höchster Spannung ist gewählt . . .“

Knapp betont also die Vorbereitung zur Handlung und bestreitet

die Darstellung der anfänglichen Hemmung infolge der überge-

waltigen Erregung.Wir werden nicht in Abrede stellen, daß Deutungsversuche

wie die letzterwähnten von Justi und Knapp etwas ungemein

Ansprechendes haben. Sie verdanken diese Wirkung dem Umstande,

daß sie nicht bei dem Gesamteindruck der Gestalt stehen bleiben,

sondern einzelne Charaktere derselben würdigen, welche man sonst,

von der Allgemeinwirkung überwältigt und gleichsam gel'a'hmt,

zu beachten versäumt. Die entschiedene Seitenwendung von Kopf

und Augen der im übrigen nach vorne gerichteten Figur stimmt

gut zu der Annahme, daß dort etwas erblickt wird, was plötzlich

die Aufmerksamkeit des Ruhenden auf sich zieht. Der vom Boden

abgehobene Fuß läßt kaum eine andere Deutung zu, als die einer

Vorbereitung zum Aufspringen,’ und die ganz sonderbare Haltung

der Tafeln, die doch etwas hochheiliges sind und nicht wie ein

beliebiges Beiwerk irgendwie im Raum untergebracht werden

dürfen, findet ihre gute Aufklärung in der Annahme, sie glitten

infolge der Erregung ihres Trägers herab und würden dann zu

Boden fallen. So wüßten wir also, daß diese Statue des Moses

einen bestimmten bedeutsamen Moment aus dem Leben des1) Obwohl der linke Fuß des ruhig sitzenden Giuliano in der Medicikapelle

ähnlich abgehohen ist.S.

Der Moses des Michelangelo 267

Mannes darstellt, und wären auch nicht in Gefahr, diesen Moment

zu verkennen. _Allein zwei Bemerkungen von Thode entreißen uns wieder,

was wir schon zu besitzen glaubten. Dieser Beobachter sagt, er

sehe die Tafeln nicht herabgleiten, sondern „fest verharren“. Er

konstatiert, „die ruhig feste Haltung der rechten Hand auf den

aufgestemmten Tafeln“. Blicken wir selbst hin, so müssen wir

Thode ohne Rückhalt recht geben. Die Tafeln sind festgestth

und nicht in Gefahr zu gleiten. Die rechte Hand stützt sie oder

stützt sich auf sie. Dadurch ist ihre Aufstellung zwar nicht er-

klärt, aber sie wird für die Deutung von J usti und anderen

unverwendbar.Eine zweite Bemerkung trifft noch entscheidender. Thode mahnt

daran, daß „diese Statue als eine von sechsen gedacht war und

daß sie sitzend dargestellt ist. Beides widerspricht der Annahme,

Michelangelo habe einen bestimmten historischen Moment fixieren

wollen. Denn, was das erste anbetrifft, so schloß die Aufgabe,

nebeneinander sitzende Figuren als Typen menschlichen Wesens

(Vita activa! Vita contemplatiua!) zu geben, die Vorstellung ein—

zelner historischer Vorgänge aus. Und bezüglich des zweiten wider-

spricht die Darstellung des Sitzens, welche durch die gesamte

künstlerische Konzeption des Denkmals bedingt war, dem Charakter

jenes Vorganges, nämlich dem Herabsteigen vom Berge Sinai zu

dem Lager“.Machen wir uns dies Bedenken Thodes zu eigen; ich meine,

wir werden seine Kraft noch steigern können. Der Moses sollte

mit fünf (in einem späteren Entwurf drei) anderen Statuen das

Postament des Grabmals zieren. Sein nächstes Gegenstück hätte

ein Paulus werden sollen. Zwei der anderen, die Vita activa und

contemylativa sind als Lea und Rahel an dem heute vorhandenen,

kläglich verkümmerten Monument ausgeführt werden, allerdings

stehend. Diese Zugehörigkeit des Moses zu einem Ensemble macht

die Annahme unmöglich, daß die Figur in dem Beschauer dieS.

968 Zur Anwendung der Psychoanalyse

ErWartung erwecken solle, sie werde nun gleich von ihrem Sitze

aufspringen, etwa davonstünnen und auf eigene Faust Lärm

schlagen. Wenn die anderen Figuren nicht gerade auch in der

Vorbereitung zu so heftiger Aktion dargestellt waren, —— was sehr

unwahrscheinlich ist, — so würde es den übelsten Eindruck

machen, wenn gerade die eine uns die Illusion geben könnte, sie

werde ihren Platz und ihre Genossen verlassen, also sich ihrer

Aufgabe im Gefüge des Denkmals entziehen. Das ergäbe eine

grobe Inkohärenz, die man dem großen Künstler nicht ohne die

äußerste Nötigung zumuten dürfte. Eine in solcher Art davon-

stürmende Figur wäre mit der Stimmung, welche das ganze Grab-

monument erwecken soll, aufs äußerste unverträglich.Also dieser Moses darf nicht aufspringen wollen, er muß in

hehrer Ruhe verharren können, wie die anderen Figuren, wie

das beabsichtigte (dann nicht von Michelangelo ausgeführte) Bild

des Papstes selbst. Dann aber kann der Moses, den wir betrachten,

nicht die Darstellung des von Zorn erfaßten Mannes sein, der

vom Sinai herabkommend, sein Volk abtrünnig findet und die

heiligen Tafeln hinwirft, daß sie zerschmettern. Und wirklich,

ich weiß mich an meine Enttäuschung zu erinnern, wenn ich

bei früheren Besuchen in S. Pietro in Vincoli mich vor die Statue

hinsetzte, in der Erwartung, ich werde nun sehen, wie sie auf

dem aufgestellten Fuß emporschnellen, wie sie die Tafeln zu Boden

schleudern und. ihren Zorn entladen werde. Nichts davon geschah;

anstatt dessen wurde der Stein immer starrer, eine fast erdrückende

heilige Stille ging von ihm aus, und ich mußte fühlen, hier sei

etwas dargestellt, was unverändert so bleiben könne, dieser Moses

werde ewig so dasitzen und so zümen.Wenn wir aber die Deutung der Statue mit dem Moment vor

dem losbrechenden Zorn beim Anblick des Götzenbildes aufgeben

müssen, so bleibt uns wenig mehr übrig als eine der Auffassungen

anzunehmen, welche in diesem Moses ein Charakterbild erkennen

wollen. Am ehesten von Willkür frei und am besten auf dieS.

Der Moser des Michelangelo 269

Analyse der Bewegungsmotive der Gestalt gestützt erscheint dann

das Urteil von Thode: „Hier, wie immer, ist es ihm um die

Gestaltung eines Charaktertypus zu tun. Er schafft das Bild eines

leidenschaftlichen Führers der Menschheit, der, seiner göttlichen

gesetzgebenden Aufgabe bewußt, dem unverständigen Widerstand

der Menschen begegnet; Einen solchen Mann der Tat zu kenn—

zeichnen, gab es kein anderes Mittel, als die Energie des Willens

zu verdeutlichen, und dies war möglich durch die Veranschau-

lichung einer die scheinbare Ruhe durchdringenden Bewegung,

wie sie in der Wendung des Kopfes, der Anspannung der Mus-

keln, der Stellung des linken Beines sich äußert. Es sind dieselben

Erscheinungen wie bei dem vir activus der Medicikapelle Giuliano.

Diese allgemeine Charakteristik wird weiter vertieft durch die

Hervorhebung des Konfliktes, in welchen ein solcher die Mensch-

heit gestaltender Genius zu der Allgemeinheit tritt: die Atlekte

des Zornes, der Verachtung, des Schmerzes gelangen zu typischem

Ausdruck. Ohne diesen war das Wesen eines solchen Übermen—

schen nicht zu verdeutlichen. Nicht ein Historienbild, sondern

einen Charaktertypus unüberwindlicher Energie, welche die wider—

strebende Welt händigt, hat Michelangelo geschaffen, die in der

Bibel gegebenen Züge, die eigenen inneren Erlebnisse, Eindrücke

der Persönlichkeit Julius”, und wie ich glaube auch solche der

Savonarolaschen Kampfestätigkeit gestaltend.“In die Nähe dieser Ausführungen kann man etwa die Bemer—

kung von Knackfuß rücken: Das Hauptgeheimnis der Wirkung

des Moses liege in dem künstlerischen Gegensatz zwischen dem

inneren Feuer und der äußerlichen Ruhe der Haltung.Ich finde nichts in mir, was sich gegen die Erklärung von

Thode sträuben wurde, aber ich vermisse irgend etwas. Vielleicht,

daß sich ein Bedürfnis äußert nach einer innigeren Beziehung

zwischen dem Seelenzustand des Helden und dem in seiner Hal-

tung ausgedrückten Gegensatz von „scheinharer Ruhe“ und „innerer

Bewegtheit“.S.

270 Zur Anwendung der Psychoanalyse

II

Lange bevor ich etwas von der Psychoanalyse hören konnte,

erfuhr ich, daß ein russischer Kunstkenner, Ivan Lermolieff,

dessen erste Aufsätze 1874. bis 1876 in deutscher Sprache ver—

öffentlicht wurden, eine Umwälzung in den Galerien Europas

hervorgerufen hatte, indem er die Zuteilung vieler Bilder an die

einzelnen Maler revidierte, Kopien von Originalen mit Sicherheit

unterscheiden lehrte und aus den von ihren früheren Bezeich-

nungen frei gewordenen Werken neue Künstlerindividualitäten

konstruierte. Er brachte dies zustande, indem er vom Gesamt-

eindruck und von den großen Zügen eines Gemäldes absehen

hieß und die charakteristische Bedeutung von untergeordneten

Details hervorhob‚ von solchen Kleinigkeiten wie die Bildung der

Fingernägel, der 0hrläppchen, des Heiligenscheines und anderer

unbeachteter Dinge, die der Kopist nachzuahmen vernachlässigt,

und. die doch jeder Künster in einer ihn kennzeichnenden Weise

ausführt. Es hat mich dann sehr interessiert zu erfahren, daß sich

hinter dem russischen Pseudonym ein italienischer Arzt, namens

Morelli, verborgen hatte. Er ist 1891 als Senator des König—

reiches Italien gestorben. Ich glaube, sein Verfahren ist mit der

Technik der ärztlichen Psychoanalyse nahe verwandt. Auch diese

ist gewöhnt, aus gering geschätzten oder nicht beachteten Zügen,

aus dem Abhub — dem „refuse“ —— der Beobachtung, Geheimes

und Verborgenes zu erraten.An zwei Stellen der Mosesfigur finden sich nun Details, die

bisher nicht beachtet, ja eigentlich noch nicht richtig beschrieben

worden sind. Sie betreffen die Haltung der rechten Hand und die

Stellung der beiden Tafeln. Man darf sagen, daß diese Hand in

sehr eigentümlicher, gezwungener, Erklärung heischender Weise

zwischen den Tafeln und dem — Bart des zürnenden Helden

vermittelt. Es ist gesagt werden, daß sie mit den Fingern im

Barte wühlt, mit den Strängen desselben spielt, während sie

sich mit dem Kleinfingerrand auf die Tafeln stützt. Aber diesS.

Der Moses des Michelangelo 271

trth offenbar nicht zu. Es verlohnt sich, sorgfältiger ins Auge

zu fassen, was die Finger dieser rechten Hand tun, und den

mächtigen Bart, zu dem sie in Beziehung treten, genau zu be—

schreiben.‘Man sieht dann mit aller Deutlichkeit: Der Daumen dieser

Hand ist versteckt, der Zeigefinger und dieser allein ist mit dem

Bart in wirksamer Berührung. Er drückt sich so tief in die wei—

chen Haarmassen ein, daß sie ober und unter ihm (kopfwärts

und bauchwärts vom drückenden Finger) über sein Niveau her—

vorquellen. Die anderen drei Finger stemmen sich, in den kleinen

Gelenken gebeugt, an die Binstwand, sie werden von der äußer—

sten rechten Flechte des Bartes, die über sie hinwegsetzt, bloß

gestreift. Sie haben sich dem Barte sozusagen entzogen. Man kann

also nicht sagen, die rechte Hand spiele mit dem Bart oder wühle

in ihm; nichts anderes ist richtig, als daß der eine Zeigefinger

über einen Teil des Bartes gelegt ist und eine tiefe Rinne in ihm

hervorruft. Mit einem Finger auf seinen Bart drücken, ist gewiß

eine sonderbare und schwer verständliche Geste.Der viel bewunderte Bart des Moses läuft von Wangen, Ober—

lippe und Kinn in einer Anzahl von Strängen herab, die man

noch in ihrem Verlauf voneinander unterscheiden kann. Einer der

äußersten rechten Haarsträhne, der von der Wange ausgeht, läuft

auf den oberen Rand des lastenden Zeigefingers zu, von dem er

aufgehalten wird. Wir können annehmen, er gleitet zwischen

diesem und dem verdeckten Daumen weiter herab. Der ihm ent—

sprechende Strang der linken Seite fließt fast ohne Ablenkung

bis weit auf die Brust herab. Die dicke Haannasse nach innen

von diesem letzteren Strang, von ihm bis zur Mittellinie reichend,

hat das auffälligste Schicksal erfahren. Sie kann der Wendung des

Kopfes nach links nicht folgen, sie ist genötigt, einen sich weich

aufrollenden Bogen, ein Stück einer Guirlande‚ zu bilden, welche

die inneren rechten Haarmassen überkreuzt. Sie wird nämlich1) Siehe die Beilage.

S.

272 Zur Anwendung der nychaanalysc

von dem Druck des rechten Zeigefingers festgehalten, obwohl sie

links von der Mittellinie entsprungen ist und eigentlich den

Hauptanteil der linken Barth‘a'lfte darstellt. Der Bart erscheint so

in seiner Hauptmasse nach rechts geworfen, obwohl der Kopf

scharf nach links gewendet ist. An der Stelle, wo der rechte Zeige-

finger sich eindrückt, hat sich etwas wie ein Wirbel von Haaren

gebildet; hier liegen Stränge von links über solchen von rechts,

beide durch den gewalttätigen Finger komprimiert. Erst jenseits

von dieser Stelle brechen die von ihrer Richtung abgelenkten

Haarmassen frei hervor, um nun senkrecht herabzulaufen, bis ihre

Enden von der im Schoß ruhenden, geöffneten linken Hand auf-

genommen werden.Ich gebe mich keiner Täuschung über die Einsichtlichkeit

meiner Beschreibung hin und getraue mich keines Urteils dar-

über, oh uns der Künstler die Auflösung jenes Knotens im Bart

wirklich leicht gemacht hat. Aber über diesen Zweifel hinweg

bleibt die Tatsache bestehen, daß der Druck des Zeigefingers der

rechten Hand hauptsächlich Haarstränge der linken Barthälfte

betrifft, und daß durch diese übergreifende Einwirkung der Bart

zurückgehalten wird, die Wendung des Kopfes und Blickes nach

der linken Seite mitzumachen. Nun darf man fragen, was diese

Anordnung bedeuten soll und welchen Motiven sie ihr Dasein

verdankt. Wenn es wirklich Rücksichten der Linienführung und

Raumausfüllung waren, die den Künstler dazu bewegen haben,

die herabwallende Bartmasse des nach links schauenden Moses

nach rechts herüber zu streichen, wie sonderbar ungeeignet er—

scheint als'Mittel hiefür der Druck des einen Fingers? Und wer,

der aus irgend einem Grund seinen Bart auf die andere Seite

gedrängt hat, würde dann darauf verfallen, durch den Druck

eines Fingers die eine Barthälfte über der anderen zu fixieren?

Vielleicht aber bedeuten diese im Grunde geringfügigen Züge

nichts und wir zerbrechen uns den Kopf über Dinge, die dem

Künstler gleichgültig waren?S.

S.

S.

Der Moses des Michelangelo 975

Setzen wir unter der Voraussetzung fort, daß auch diese Details

eine Bedeutung haben. Es gibt dann eine Lösung, welche die

Schwierigkeiten aufhebt und uns einen neuen Sinn ahnen läßt.

Wenn an der Figur des Moses die linken Bartstränge unter dem

Druck des rechten Zeigefingers liegen, so läßt sich dies vielleicht

als der Rest einer Beziehung zwischen der rechten Hand und.

der linken Barthälfte verstehen, welche in einem früheren M0-

mente als dem dargestellten eine weit innigere war. Die rechte

Hand hatte vielleicht den Bart weit energischer angefaßt, war bis

zum linken Rand desselben vorgedrungen, und als sie sich in die

Haltung zurückzog, welche wir jetzt an der Statue sehen, folgte

ihr ein Teil des Bartes nach und legt nun Zeugnis ab von der

Bewegung, die hier abgelaufen ist. Die Bartguirlande wäre die Spur

des von dieser Hand zurückgelegten Weges.So hätten wir also eine Rückbeweg'ung der rechten Hand er-

schlossen. Die eine Annahme nötigt uns andere wie unvermeid-

lich auf. Unsere Phantasie vervollständigt den Vorgang, von dem

die durch die Bartspur bezeugte Bewegung ein Stück ist, und

führt uns zwanglos zur Auffassung zurück, welche den ruhenden

Moses durch den Lärm des Volkes und. den Anblick des goldenen

Kalbes aufschrecken läßt. Er saß ruhig da, den Kopf mit dem

herabwallenden Bart nach vorne gerichtet, die Hand hatte wahr-

scheinlich nichts mit dem Barte zu tun. Da schlägt das Geräusch

an sein Ohr, er wendet Kopf und Blick nach der Richtung, aus

der die Störung kommt, erschaut die Szene und versteht sie. Nun

packen ihn Zorn und Empörung, er möchte aufspringen, die

Frevler bestrafen, vernichten. Die Wut, die sich von ihrem Ob-

jekt noch entfernt weiß, richtet sich unterdes als Geste gegen

den eigenen Leib. Die ungeduldige, zur Tat bereite Hand greift

nach vorne in den Bart, welcher der Wendung des Kopfes gefolgt

war, preßt ihn mit eisernem Grifle zwischen Daumen und Hand-

fläche mit den zusammenschließenden Fingern, eine Gebärde von

einer Kraft und Heftigkeit, die an andere Darstellungen Michel—Freud, X. 18

S.

274. Zur Anwendung der Psychoanalyse

angelos erinnern mag. Dann aber tritt, wir wissen noch nicht

wie und warum, eine Änderung ein, die vorgestreckte, in den

Bart versenkte Hand wird eilig zurückgezogen, ihr Griff gibt den

Bart frei, die Finger lösen sich von ihm, aber so tief waren sie

in ihn eingegraben, daß sie bei ihrem Rückzug einen mächtigen

Strang von der linken Seite nach rechts herüberziehen, wo er

unter dem Druck des einen, längsten und obersten Fingers die

rechten Bartflechten überlagern muß. Und diese neue Stellung,

die nur durch die Ableitung aus der ihr vorhergehenden ver—

ständlich ist, wird jetzt festgehalten.Es ist Zeit, uns zu besinnen. Wir haben angenommen, daß die

rechte Hand zuerst außerhalb des Bartes war, daß sie sich dann

in einem Moment hoher Affektspannung nach links herüberstreckte,

um den Bart zu packen, und daß sie endlich wieder zurückfuhr,

wobei sie einen Teil des Bartes mitnahm. Wir haben mit dieser

rechten Hand geschaltet, als ob wir frei über sie verfügen dürften.

Aber dürfen wir dies? Ist diese Hand denn frei? Hat sie nicht

die heiligen Tafeln zu halten oder zu tragen, sind ihr solche mi—

mische Exkursionen nicht durch ihre wichtige Aufgabe untersagt?

Und weiter, was soll sie zu der Rückbewegung veranlassen, wenn

sie einem starken Motiv gefolgt war, um ihre anfängliche Lage

zu verlassen?Das sind nun wirklich neue Schwierigkeiten. Allerdings gehört

die rechte Hand zu den Tafeln. Wir können hier auch nicht in

Abrede stellen, daß uns ein Motiv fehlt, welches die rechte Hand

zu dem erschlossenen Rückzug veranlassen könnte. Aber wie wäre

es, wenn sich beide Schwierigkeiten miteinander lösen ließen und

erst dann einen ohne Lücke verständlichen Vorgang ergeben

würden? Wenn gerade etwas, was an den Tafeln geschieht, uns

die Bewegungen der Hand aufklärte?An diesen Tafeln ist einiges zu bemerken, was bisher der Be-

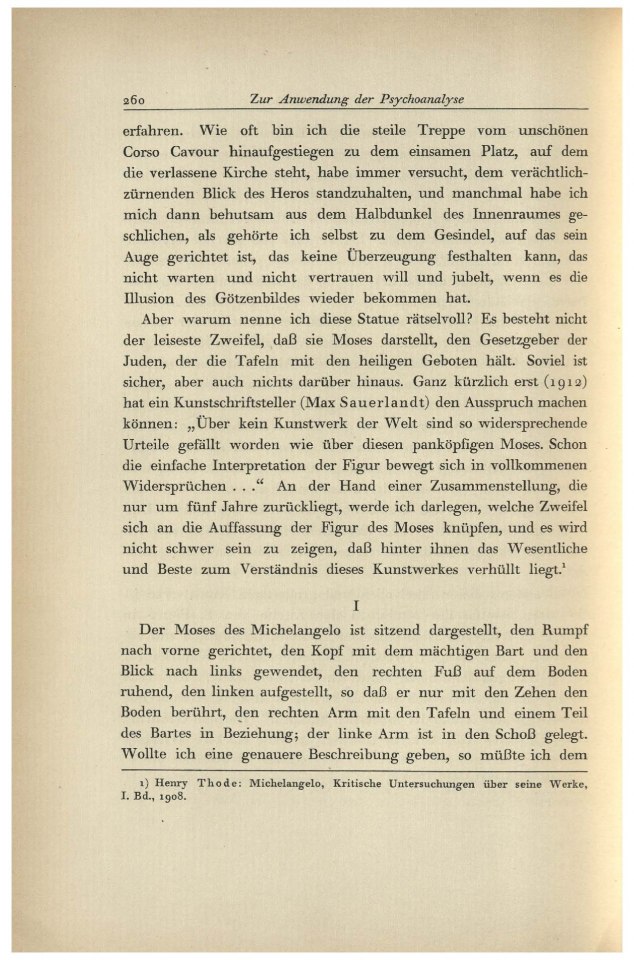

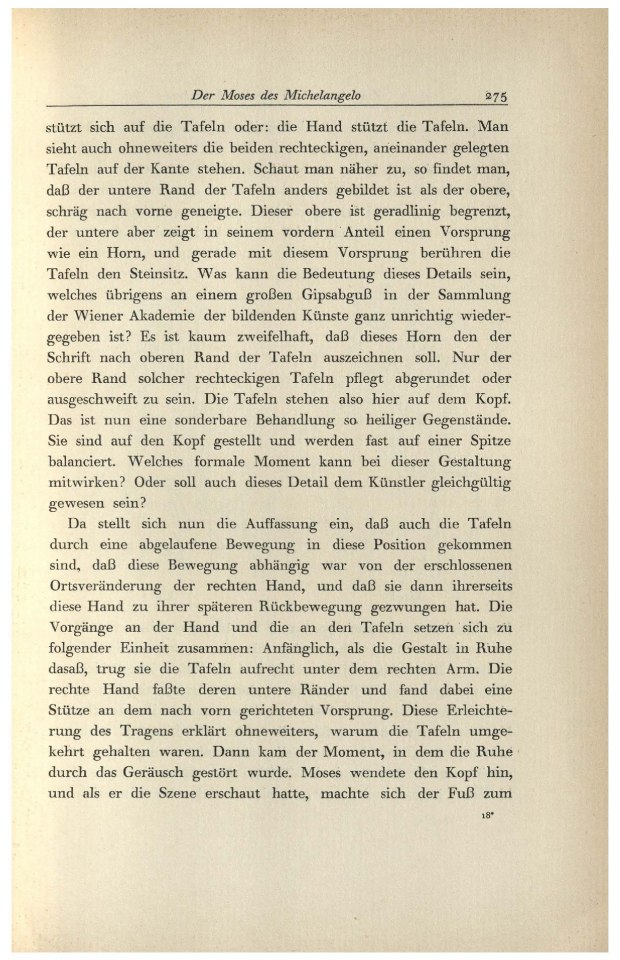

obachtung nicht wert gefunden wurde.‘ Man sagte: Die Hand1) Siehe das Detail Figur D.

S.

Der Moses des Michelangelo 9,7 5

stützt sich auf die Tafeln oder: die Hand stützt die Tafeln. Man

sieht auch ohneweiters die beiden rechteckigen, an'einander gelegten

Tafeln auf der Kante stehen. Schaut man näher zu, so' findet man,

daß der untere Rand der Tafeln anders gebildet ist als der obere,

schräg nach vorne geneigte. Dieser obere ist geradlinig begrenzt,

der untere aber zeigt in seinem vordern Anteil einen Vorsprung

wie ein Horn, und gerade mit diesem Vorsprung berühren die

Tafeln den Steinsitz. Was kann die Bedeutung dieses Details sein,

welches übrigens an einem großen Gipsabguß in der Sammlung

der Wiener Akademie der bildenden Künste ganz unrichtig wieder-

gegeben ist? Es ist kaum zweifelhan daß dieses Horn den der

Schrift nach oberen Rand der Tafeln auszeichnen soll. Nur der

obere Rand solcher rechteckigen Tafeln pflegt abgerundet oder

ausgeschweift zu sein. Die Tafeln stehen also hier auf dem Kopf.

Das ist nun eine sonderbare Behandlung so heiliger Gegenstände.

Sie sind auf den Kopf gestth und werden fast auf einer Spitze

balanciert. Welches formale Moment kann bei dieser Gestaltung

mitwirken? Oder soll auch diese; Detail dem Künstler gleichgültig

gewesen sein?Da stellt sich nun die Auffassung ein, daß auch die Tafeln

durch eine abgelaufene Bewegung in diese Position gekommen

sind. daß diese Bewegung abhängig war von der erschlossenen

Ortsveränderung der rechten Hand, und daß sie dann ihrerseits

diese Hand zu ihrer späteren Rückbewegung gezwungen hat. Die

Vorgänge an der Hand und die an den Tafelri setzeh'sich zu

folgender Einheit zusamrhen: Anfänglich, als die Gestalt in Ruhe

dasaß, trug sie die Tafeln aufrecht unter dem rechten Arm. Die

rechte Hand faßte deren untere Ränder und fand dabei eine

Stütze an dem nach vom gerichteten Vorsprung. Diese Erleichte-

rung des Tragens erklärt ohneweiters, warum die Tafeln umge-

kehrt gehalten waren. Dann kam der Moment, in dem die Ruhe

durch das Geräusch gestört wurde. Moses wendete den Kopf hin,

und als er die Szene erschaut hatte, machte sich der Fuß zum18'

S.

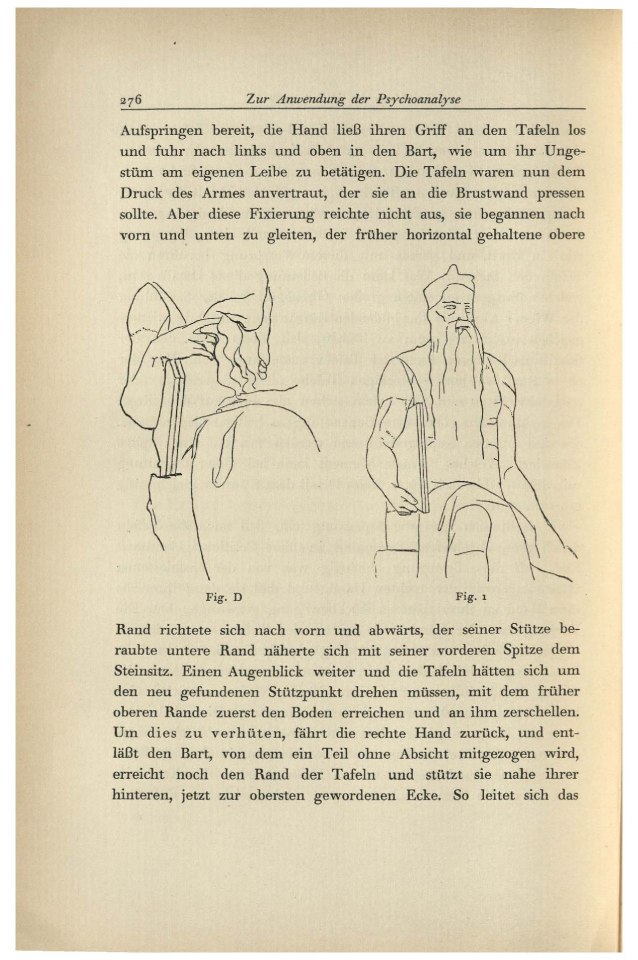

276 Zur Anwendung der Psychoanalyse

Aufspringen bereit, die Hand ließ ihren Grifl' an den Tafeln los

und fuhr nach links und oben in den Bart, wie um ihr Unge—

stüm am eigenen Leibe zu betätigen. Die Tafeln waren nun dem

Druck des Armes anvertraut, der sie an die Brustwand pressen

sollte. Aber diese Fixierung reichte nicht aus, sie begannen nach

vorn und] unten zu gleiten, der früher horizontal gehaltene obereFig. D Fig. 1

Band richtete sich nach vorn und abwärts, der seiner Stütze be—

raubte untere Rand näherte sich mit seiner vorderen Spitze dem

Steinsitz. Einen Augenblick weiter und die Tafeln hätten sich um

den neu gefundenen Stützpunkt drehen müssen, mit dem früher

oberen Rande zuerst den Boden erreichen und an ihm zerschellen.

Um dies zu verhüten, fährt die rechte Hand zurück, und ent?

läßt den Bart, von dem ein Teil ohne Absicht mitgezogen wird,

erreicht noch den Rand der Tafeln und stützt sie nahe ihrer

hinteren, jetzt zur obersten gewordenen Ecke. So leitet sich dasS.

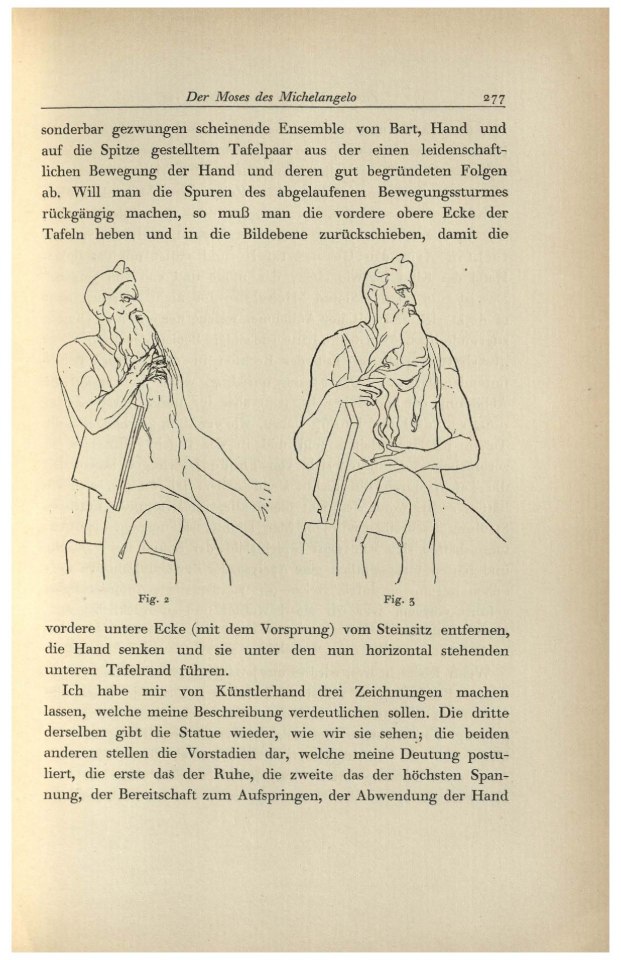

Der Moses des Michelangelo 277

sonderbar gezwungen scheinende Ensemble von Bart, Hand und

auf die Spitze gestelltem Tafelpaar aus der einen leidenschaft—

lichen Bewegung der Hand und deren gut begründeten Folgen

ab. Will man die Spuren des abgelaufenen Bewegungssmrmes

rückgängig machen, so muß man die vordere obere Ecke der

Tafeln heben und in die Bildebene zurückschieben, damit dieFig. 5

vordere untere Ecke (mit dem Vorsprung) vom Steinsitz entfernen,

die Hand senken und sie unter den nun horizontal stehenden

unteren Tafelrand führen.Ich habe mir von Künstlerhand drei Zeichnungen machen

lassen, welche meine Beschreibung verdeutlichen sollen. Die dritte

derselben gibt die Statue wieder, wie wir sie sehen; die beiden

anderen stellen die Vorstadien dar, welche meine Deutung postu—

liert, die erste das der Ruhe, die zweite das der höchsten Span—

nung, der Bereitschaft zum Aufspringen, der Abwendung der HandS.

278 Zur Anwendung der Psythoanalyse

von den Tafeln und des beginnenden Herabgleitens derselben. Es

ist nun bemerkenswert, wie die beiden von meinem Zeichner

ergänzten Darstellungen die unzutreffenden Beschreibungen früherer

Autoren zu Ehren bringen. Ein Zeitgenosse Michelangelos,

Condivi, sagte: „Moses, der Herzog und Kapitän der Hebräer,

sitzt in der Stellung eines sinnenden Weisen, hält unter dem

rechten Arm die Gesetzestafeln und stützt mit der linken

Handdas Kinn (!), wie einer, der müde und voll von Sorgen.“

Das ist nun an der Statue Michelangelos nicht zu sehen, aber

es deckt sich fast mit der Annahme, welche der ersten Zeichnung

zugrunde liegt. W. Lübke hatte wie andere Beobachter geschrieben:

„Erschüttert greift er mit der Rechten in den herrlich herab-

flutenden Bart . . .“ Das ist nun unrichtig, wenn man es auf die

Abbildung der Statue bezieht, trifft aber für unsere zweite Zeich-

nung zu. J usti und Knapp haben, wie erwähnt, gesehen, daß die

Tafeln im Herabgleiten sind und in der Gefahr schweben, zu

zerbrechen. Sie mußten sich von Thode berichtigen lassen, daß

die Tafeln durch die rechte Hand sicher fixiert seien, aber sie

hätten recht, wenn sie nicht die Statue, sondern unser mittleres

Stadium beschreiben würden. Man könnte fast meinen, diese Au-

toren hätten sich von dem Gesichtsbild der Statue frei gemacht

und hätten unwissentlich eine Analyse der Bewegungsmotive der-

selben begonnen, durch welche sie zu denselben Anforderungen

geführt wurden, wie wir sie bewußter und ausdrücklicher auf-

gestellt haben.

111Wenn ich nicht irre, wird es uns jetzt gestattet sein, die Früchte

unserer Bemühung zu ernten. Wir haben gehört, wie vielen, die

unter dem Eindruck der Statue standen, sich die Deutung auf-

gedrängt hat, sie stelle Moses der unter der Einwirkung des An-

hlicks, daß sein Volk abgefallen sei und um ein Götzenbild tanze.

Aber diese Deutung mußte aufgegeben werden, denn sie fand

ihre Fortsetzung in der Erwartung, er werde im nächsten Mo—S.

Der Moses des Mühelangelo 279

ment aufspringen, die Tafeln zertrümmern und das Werk der

Rache vollbringen. Dies widersprach aber der Bestimmung der

Statue als Teilstück des Grabdenkmals Julius II. neben drei oder

fünf anderen sitzenden Figuren. Wir dürfen nun diese verlassene

Deutung wieder aufnehmen, denn unser Moses wird nicht auf—

springen und die Tafeln nicht von sich schleudern. Was wir an

ihm sehen, ist nicht die Einleitung zu einer gewaltsamen Aktion,

sondern der Rest einer abgelaufenen Bewegung. Er wollte es in

einem Anfall von Zorn, aufspringen, Rache nehmen, an die Tafeln

vergessen, aber er hat die Versuchung überwunden, er wird jetzt

so sitzen bleiben in gebändigter Wut, in mit Verachtung ge-

mischtem Schmerz. Er wird auch die Tafeln nicht wegwerfen,

daß sie am Stein zerschellen, denn gerade ihretwegen hat er

seinen Zorn bezwungen, zu ihrer Rettung seine Leidenschaft

beherrscht. Als er sich seiner leidenschaftlichen Empörung über

ließ, mußte er die Tafeln vernachlässigen, die Hand, die sie

trug, von ihnen abziehen. Da begannen sie herabzugleiten, ge—

rieten in Gefahr zu zerbrechen. Das mahnte ihn. Er gedachte

seiner Mission und verzichtete für sie auf die Befriedigung seines

Affekts. Seine Hand fuhr zurück und. rettete die sinkenden Tafeln,

noch ehe sie fallen konnten. In dieser Stellung blieb er ver—

harrend, und so hat ihn Michelangelo als Wächter des Grab-

mals dargestellt.Eine dreifache Schichtung drückt sich in seiner Figur in verti—

kaler Richtung aus. In den Mienen des Gesichts spiegeln sich die

Affekte, welche die herrschenden geworden sind, in der Mitte der

Figur sind die Zeichen der unterdrückten Bewegung sichtbar, der

Fuß zeigt noch die Stellung der beabsichtigten Aktion, als wäre

die Beherrschung von. oben nach unten vorgeschritten. Der linke

Arm, von dem noch nicht die Rede war, scheint seinen Anteil

an unserer Deutung zu fordern. Seine Hand ist mit weicher

Gebärde in den Schoß gelegt und umfängt wie liebkosend die

letzten Enden des herabfallenden Bartes. Es macht den Eindruck,S.

280 Zur Anwendung der Psychoanalyse

als wollte sie die Gewaltsamkeit aufheben, mit der einen Moment

vorher die andere Hand den Bart mißhandelt hatte.Nun wird man uns aber entgegenhalten: Das ist also doch nicht

der Moses der Bibel, der wirklich in Zorn geriet und die Tafeln

hinwarf, daß sie zerbrachen. Das wäre ein ganz anderer Moses

von der Empfindung des Künstlers, der sich dabei herausgenommen

hätte, den heiligen Text zu emendieren und den Charakter des

göttlichen Mannes zu verfälschen. Dürfen wir Michelangelo

diese Freiheit minuten, die vielleicht nicht weit von einem Frevel

am Heiligen liegt?Die Stelle der Heiligen Schrift, in welcher das Benehmen Moses’

bei der Szene des goldenen Kalbes berichtet wird, lautet folgen-

dermaßen (ich bitte um Verzeihung, daß ich mich in anachro-

nistischer Weise der Übersetzung Luthers bediene):(II. B. Kap. 52.) „7) Der Herr sprach aber zu Mose: Geh’,

Steig hinab; denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt

hast, hat’s verderbt. 8) Sie sind schnell von dem Wege getreten,

den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossen Kalb

gemacht, und haben’s angebetet, und ihm geopfert, und gesagt:

Das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägyptenland gefühlt

haben. 9) Und der Herr sprach zu Mose: Ich sehe, daß es ein

halsstarrig Volk ist. 10) Und nun laß mich, daß mein Zorn über

sie ergrimme, und sie vertilge; so will ich dich zum großen Volk

machen. 11) Mose aber flehte vor dem Herrn, seinem Gott und

sprach: Ach, Herr, warum will dein Zorn ergrimrnen über dein

Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand hast aus Ägypten—

]and geführt? . . .. 14.) Also gereuete dem Herrn das Übel, das er dräuete

seinem Volk zu tun. 15) Moses wandte sich, und stieg vom Berge,

und hatte zwo Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand, die waren

geschrieben auf beiden Seiten. 16) Und Gott hatte sie selbst

gemacht, und selber die Schrift drein gegraben. 17) Da nun Josua

hörte des Volkes Geschrei‚ daß sie jauchzeten, sprach er zu Mose:S.

Der Moses des Michelangelo 281

Es ist ein Geschmi im Lager wie im Streit. 18) Er antwortete:

Es ist nicht ein Geschrei gegeneinander derer die obsiegen und

unterliegen, sondern ich höre ein Geschrei eines Siegestanzes.

19) Als er aber nahe zum Lager kam, und das Kalb und den

Reigen sah, ergrimmte er mit Zorn, und warf die Tafeln aus

seiner Hand, und zerbrach sie unten am Berge; 20) und nahm

das Kalb, das sie gemacht hatten, und zerschmelzte es mit Feuer,

und zermalmte es mit Pulver, und stäubte es aufs Wasser, und

gab’s den Kindern Israels zu trinken; . . .50) Des Morgens sprach Mose zum Volk: Ihr habt eine

große Sünde getan.; nun will ich hinaufsteigen zu dem Herrn,

ob ich vielleicht eure Sünde versöhnen möge. 51) Als nun Mose

wieder zum Herrn kam, sprach er: Ach, das Volk hat eine große

Sünde getan, und haben sich güldene Götter gemacht. 59) Nun

vergib ihnen ihre Sünde; wo nicht, so tilge mich auch aus deinem

Buch, das du geschrieben hast. 55) Der Herr sprach zu Mose:

Was? Ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündiget.

54.) So gehe nun hin und führe das Volk, dahin ich dir gesagt

habe. Siehe, mein Engel soll vor dir hergehen. Ich werde ihre

Sünde wohl heimsuchen, wenn meine Zeit kommt heimzusuchen.

55) Also strafte der Herr das Volk, daß sie das Kalb hatten ge-

macht, welches Aaron gemacht hatte.“Unter dem Einfluß der modernen Bibelkritik wird % uns un-

möglich, diese Stelle zu lesen, ohne in ihr die Anzeichen unge-

schickter Zusammensetzung aus mehreren Quellberichten zu finden.

In Vers 8 teilt der Herr selbst Moses mit, daß das Volk abge-

fallen sei und sich ein Götzenbild gemacht habe. Moses bittet für

die Sünder. Doch benimmt er sich in Vers 18 gegen Josua, als

wüßte er es nicht, und wallt im plötzlichen Zorn auf (Vers 19),

wie er die Szene des Götzendienstes erblickt. In Vers 14. hat er

die Verzeihung Gottes für sein sündiges Volk bereits erlangt, doch

begibt er sich Vers 51 &. wieder auf den Berg, um diese Ver-

zeihung zu erfiehen, berichtet dem Herrn von dem Abfall desS.

282 Zur Anwendung der Psychoanalyse

Volkes und erhält die Versicherung des Strafaufschubes. Vers 55

bezieht sich auf eine Bestrafung des Volkes durch Gott, von der

nichts mitgeteilt wird, während in den Versen zwischen 20 und 50

das Strafgericht, das Moses selbst vollzogen hat, geschildert wurde.

Es ist bekannt, daß die historischen Partien des Buches, welches

vom Auszug handelt, von noch auffälligeren Inkongruenzen und

Widersprüchen durchsetzt sind.Für die Menschen der Renaissance gab es solche kritische Ein-

stellung zum Bibeltexte natürlich nicht, sie mußten den Bericht

als einen zusammenhängenden auffassen und fanden dann wohl,

daß er der darstellenden Kunst keine gute Anknüpfung bot. Der

Moses der Bibelstelle war von dem Götzendienst des Volkes bereits

unterrichtet worden, hatte sich auf die Seite der Milde und Ver-

zeihung gestellt und erlag dann doch einem plötzlichen Wutanfall,

als er des goldenen Kalbes und der tanzenden Menge ansichtig

wurde. Es wäre also nicht zu verwundern, wenn der Künstler,

der die Reaktion des Helden auf diese schmerzliche Überraschung

darstellen wollte, sich aus inneren Motiven von dem Bibeltext

unabhängig gemacht hätte. Auch war solche Abweichung vom

Wortlaut der Heiligen Schriffaus geringeren Motiven keineswegs

ungewöhnlich oder dem Künstler versagt. Ein berühmtes Gemälde

des Parmigiano in seiner Vaterstadt zeigt uns den Moses, wie

er auf der Höhe eines Berges sitzend die Tafeln zu Boden schleu-

dert, obwohl der Bibelvers ausdrücklich besagt: er zerbrach sie

am Fuße des Berges. Schon die Darstellung eines sitzenden Moses

findet keinen Anhalt am Biheltext und scheint eher jenen Beur-

teilern recht zu geben, welche annahmen, daß die Statue Michel-

angelos kein bestimmtes Moment aus dem Leben des Helden

festzuhalten beabsichtigte.Wichtiger als die Untreue gegen den heiligen Text ist wohl

die Umwandlung, die Michelangelo nach unserer Deutung mit

dem Charakter des Moses vorgenommen hat. Der Mann Moses

war nach den Zeugnissen der Tradition jähzornig und AufwallungenS.

Der Moses des Michelangelo 285

von Leidenschaft unterworfen. In einem solchen Anfalle von hei-

ligem Zorne hatte er den Ägypter erschlagen, der einen Israeliten

mißhandelte, und mußte deshalb aus dem Lande in die Wüste

fliehen. In einem ähnlichen Affektausbruch zerschmetterte er die

beiden Tafeln, die Gott selbst beschrieben hatte. Wenn die Tra—

dition solche Charakterzüge berichtet, ist sie wohl tendenzlos und

hat den Eindruck einer großen Persönlichkeit, die einmal gelebt

hat, erhalten. Aber Michelangelo hat an das Grabdenkmal des

Papstes einen anderen Moses hingesetzt, welcher dem historischen

oder traditionellen Moses überlegen ist. Er hat, das Motiv der

zerbrochenen Gesetzestafeln umgearbeitet, er läßt sie nicht durch

den Zorn Moses’ zerbrechen, sondern diesen Zorn durch die

Drohung, daß sie zerbrechen könnten, beschwichtigen oder wenig—

stens auf dem Wege zur Handlung hentmen. Damit hat er etwas

Neues, Übermenschliches in die Figur des Moses gelegt, und die

gewaltige Körperrnasse und kraftstrotzende Muskulatur der Gestalt

wird nur zum leiblichen Ausdrucksmittel für die höchste psychi-

sche Leistung, die einem Menschen möglich ist, für das Nieder—

ringen der eigenen Leidenschaft zugunsten und im Auftrage einer

Bestimmung, der man sich geweiht hat.Hier darf die Deutung der Statue Michelangelos ihr Ende

erreichen. Man kann noch die Frage aufwerfen, welche Motive

in dem Künstler tätig waren, als er den Moses, und zwar einen

so umgewandelten Moses, für das Grabdenkmal des Papstes Julius H.

bestimmte. Von vielen Seiten wurde übereinstimmend darauf hin-

gewiesen, daß diese Motive in dem Charakter des Papstes und im

Verhältnis des Künstlers zu ihm zu suchen seien. Julius II. war

Michelangelo darin verwandt, daß er Großes und Gewaltiges

zu verwirklichen suchte, vor allem das Große der Dimension. Er

war ein Mann der Tat, sein Ziel war angebe‚ er strebte nach

der Einigung Italiens unter der Herrschaft des Papsttums. Was

erst mehrere Jahrhunderte später einem Zusammenwirken von

anderen Mächten gelingen sollte, das wollte er allein erreichen,S.

284. Zur Anwendung der Psychoanalyse

ein Einzelner in der kurzen Spanne Zeit und Herrschaft, die ihm

gegönnt war, ungeduldig mit gewalttätigen Mitteln. Er wußte

Michelangelo als seinesgleichen zu schätzen, aber er ließ ihn

oft leiden unter seinem Jähzorn und seiner Bücksichtslosigkeit.

Der Künstler war sich der gleichen Heftigkeit des Strebens be—

wußt und mag als tiefer blickender Grübler die Erfolglosigkeit

geahnt haben, zu der sie beide verurteilt waren. So brachte er

seinen Moses an dem Denkmal des Papstes an, nicht ohne Vor-

wurf gegen den Verstorbenen, zur Mahnung für sich selbst, sich

mit dieser Kritik über die eigene Natur erhebend.IV

Im Jahre 1865 hat ein Engländer W. Watkiss Lloyd dem

Moses von Michelangelo ein kleines Büchlein gewidmet.‘ Als

es mir gelang, dieser Schrift von 4.6 Seiten habhaft zu werden,

nahm ich ihren Inhalt mit gemischten Empfindungen zur Kenntnis.

Es war eine Gelegenheit, wieder an der eigenen Person zu er-

fahren, was für unwürdige infantile Motive zu unserer Arbeit

im Dienste einer großen Sache beizutragen pflegen. Ich bedauerte,

daß Lloyd so vieles vorweg genommen hatte, was mir als Ergebnis

meiner eigenen Bemühung wertvoll war, und. erst in zweiter Instanz

konnte ich mich über die unerwartete Bestätigung freuen. An einem

entscheidenden Punkte trennen sich allerdings unsere Wege.Lloyd hat zuerst bemerkt, daß die gewöhnlichen Beschrei—

bungen der Figur unrichtig sind, daß Moses nicht im Begriffe

ist, aufzustehen,2 daß die rechte Hand nicht in den Bart greift,

daß nur deren Zeigefinger noch auf dem Barte ruht? Er hat auch,:) W. Watkiss Lloyd, The Moses of Michelangelo. London, Williams und

Norgate, 1865.z) But he is run rising ar prqmring to rin; th: bus: is fully upn'ght, run thrown for-

ward for the alnmtion of balance przparazory far such :: mautl'lllnt . . . (p. 10).5) Such a description i: altagzthzr erronmus ; the fi'llns of the hard m dtmirud lgy the

right hand, but thzy are not h4ld, nor graspzd, erwloscd nr taken hold of. They are zum

dnairwd but momentarily —— momentan'ly mgagcd, the] are on the point of being fm far

dismgagernm: (p. u).S.

Der Moses des Michelangelo 285

was weit mehr besagen will, eingesehen, daß die dargestellte

Haltung der Gestalt nur durch die Rückbeziehung auf einen

früheren, nicht dargestellten, Moment aufgeklärt werden kann,

und daß das Herüherziehen der linken Bartstränge nach rechts

andeuten solle, die rechte Hand und die linke Hälfte des Bartes

seien vorher in inm'ger, natürlich vermittelter Beziehung gewesen.

Aber er schlägt einen anderen Weg ein, um diese mit Notwen—

digkeit erschlossene Nachbarschaft wieder herzustellen, er läßt

nicht die Hand in den Bart gefahren, sondern den Bart bei der

Hand gewesen sein. Er erklärt, man müsse sich vorstellen, „der

Kopf der Statue sei einen Moment vor der plötzlichen Störung

voll nach rechts gewendet gewesen über der Hand, welche da-

mals wie jetzt die Gesetztafeln hält“. Der Druck auf die Hohl—

hand (durch die Tafeln) läßt deren Finger sich natürlich unter

den herabwallenden Locken öffnen, und die plötzliche Wendung

des Kopfes nach der anderen Seite hat zur Folge, daß ein Teil

der Haarstränge für einen Augenblick von der nicht bewegten

Hand zurückgehalten wird und jene Haarguirlande bildet, die als

Wegspur („wake“) verstanden werden soll.Von der anderen Möglichkeit einer früheren Annäherung von

rechter Hand und linker Barthälfte läßt sich Lloyd durch eine

Erwägung zurückhalten, welche beweist, wie nahe er an unserer

Deutung vorbeigegangen ist. Es sei nicht möglich, daß der Pro-

phet, selbst nicht in höchster Erregung, die Hand vorgestreckt

haben könne, um seinen Bart so beiseite zu ziehen. In dem

Falle wäre die Haltung der Finger eine ganz andere geworden,

und überdies hätten infolge dieser Bewegung die Tafeln herab—

fallen müssen, welche nur vom Druck der rechten Hand gehalten

werden, es sei denn, man mute der Gestalt, um die Tafeln

auch dann noch zu erhalten, eine sehr ungeschickte Bewegung

zu, deren Vorstellung eigentlich eine Entwürdigung enthalte.( „ Unless clutched by a gesture so awkward, that to imagine it is

profanation. “)S.

285 Zur Anwendung der Psychoanalyse

Es ist leicht zu sehen, worin die Versäumnis des Autors liegt.

Er hat die Auffälligkeiten des Bartes richtig als Anzeichen einer

abgelaufenen Bewegung gedeutet, es aber dann unterlassen, den-

selben Schluß auf die nicht weniger gezwungenen Einzelheiten

in der Stellung der Tafeln anzuwenden. Er verwertet nur die

Anzeichen vom Bart, nicht auch die von den Tafeln, deren Stel—

lung er als die ursprüngliche hinnimmt„ So verlegt er sich den

Weg zu einer Auffassung wie die unsrige, welche durch die Wer—

tung gewisser unscheinbarer Details zu einer überraschenden Deu—

tung der ganzen Figur und ihrer Absichten gelangt.Wie nun aber, wenn wir uns beide auf einem Irrwege be—

fa'nden? Wenn wir Einzelheiten schwer und bedeutungsvoll auf—

nehmen würden, die dem Künstler gleichgültig waren, die er

rein willkürlich Oder auf gewisse formale Anlässe hin nur eben

so gestaltet hätte, wie sie sind, ohne etwas Geheimes in sie hinein—

zulegen? Wenn wir dem Los so vieler Interpreten verfallen wären,

die deutlich zu sehen glauben, was der Künstler weder bewußt

noch unhewußt schaffen geWollt hat? Darüber kann ich nicht

entscheiden. Ich weiß nicht zu sagen, ob es angeht, einem Künstler

wie Michelangelo, in dessen Werken soviel Gedankeninhalt nach

Ausdruck ringt, eine Solche naive Unhestimmtheit zuzutrauen, und

ob dies gerade für die auffälligen und sonderbaren Züge der

Mosesstatüe annehmbar ist. Endlich darf man noch in aller

Schüchtemheit hinzufügen, daß sich in die Verschuldung dieser

Unsicherheit der Künstler mit dem Interpreten zu teilen habe.

Michelangelo ist oft genug in seinen Schöpfungen bis an die

äußerste Grenze dessen, was die Kunst ausdrücken kann, gegangen;

vielleicht ist es ihm auch beim Moses nicht völlig geglückt, wenn

es seine Absicht war, den Sturm heftiger Erregung aus den An-

zeichen erraten zu lassen, die nach seinem Ablauf in der Ruhezurückblieben.

freudgs10

257

–286