S.

[1]

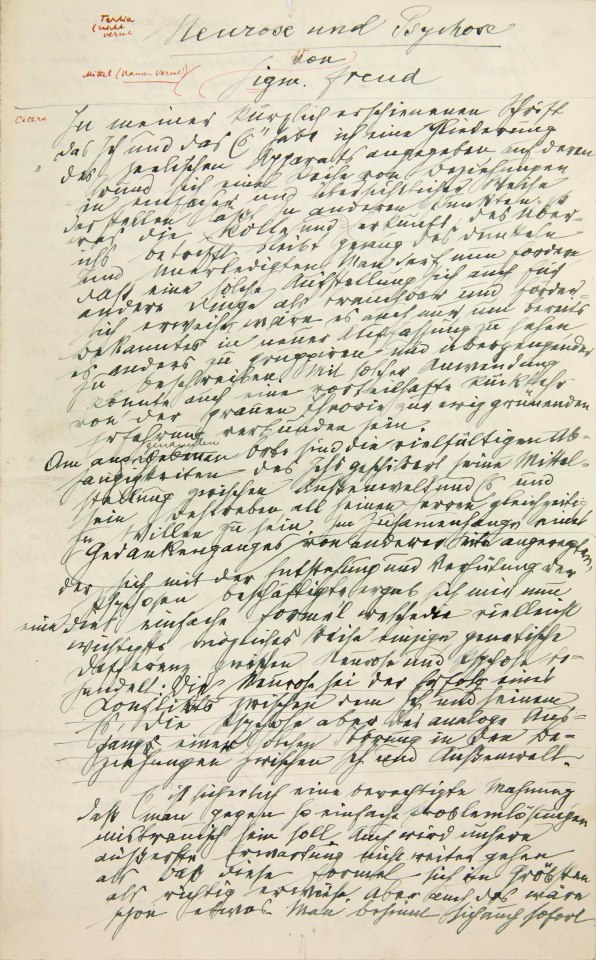

Neurose und Psychose

von

Sigm. Freud

In meiner kürzlich erschienenen Schrift

„Das Ich und das Es“ habe ich eine Gliederung

des seelischen Apparate angegeben, auf deren

Grund sich eine Reihe von Beziehungen

in einfacher und übersichtlicher Weise

darstellen läßt. In anderen Punkten, zB

was die Herkunft und Rolle des Über‑

Ichs betrifft, bleibt genug des Dunkeln

und Unerledigten. Man darf nun fordern,

daß eine solche Aufstellung sich auch für

andere Dinge als brauchbar und förder-

lich erweise, wäre es auch nur, um bereits

Bekanntes in neuer Auffassung zu sehen,

es anders zu gruppiren und überzeugender

zu beschreiben. Mit solcher Anwendung

könnte auch eine vorteilhafte Rückkehr

von der grauen Theorie zur ewig grünenden

Erfahrung verbunden sein.Am

angegebenengenannten Orte sind die vielfältigen Ab-

hängigkeiten des Ichs geschildert, seine Mittel-

stellung zwischen Außenwelt und Es und

sein Bestreben, all seinen Herren gleichzeitig

zu Willen zu sein. Im Zusammenhange eines

von anderer Seite angeregten Gedankenganges,

der sich mit der Entstehung und Verhütung der

Psychosen beschäftigte, ergab sich mir nun

einedieeinfache Formel, welche die vielleicht

wichtigste, möglicherweise einzige, genetische

Differenz zwischen Neurose und Psychose be-

handelt: die Neurose sei der Erfolg eines

Konflikts zwischen dem Ich und seinem

Es, die Psychose aber der analoge Aus-

gang einer solchen Störung in den Be-

ziehungen zwischen Ich und Außenwelt.Es ist sicherlich eine berechtigte Mahnung,

daß man gegen so einfache Problemlösungen

mißtrauisch sein soll. Auch wird unsere

äußerste Erwartung nicht weiter gehen

als daß diese Formel sich im Gröbsten

als richtig erweise. Aber auch das wäre

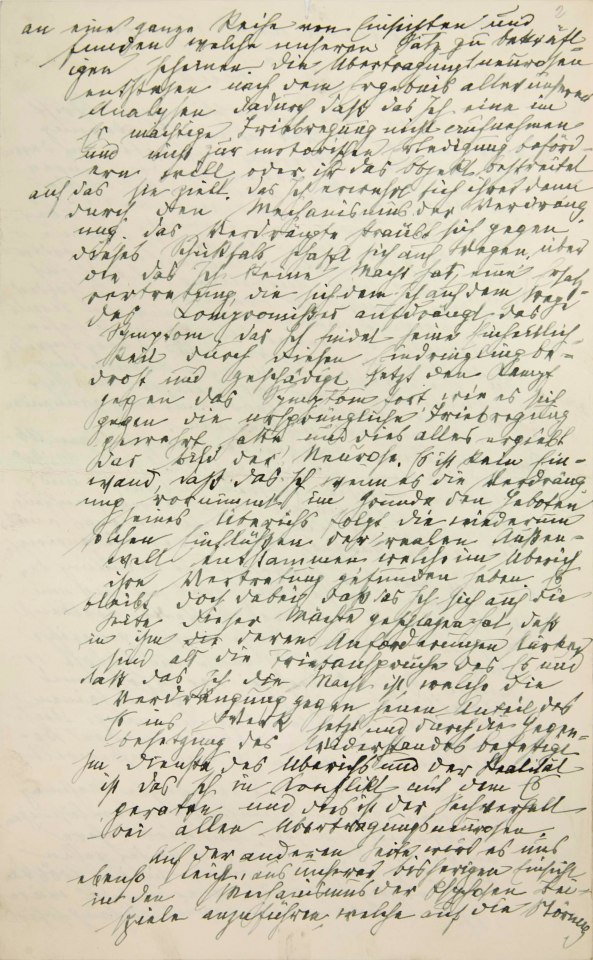

schon etwas. Man besinnt sich auch sofortS.

an eine ganze Reihe von Einsichten und

Funden, welche unseren Satz zu bekräft-

igen scheinen. Die Übertragungsneurosen

entstehen nach dem Ergebnis aller unserer

Analysen dadurch, daß das Ich eine im

Es mächtige Triebregung nicht aufnehmen

und nicht zur motorischen Erledigung beförd-

ern will, oder ihr das Objekt bestreitet,

auf das sie zielt. Das Ich erwehrt sich ihrer dann

durch den Mechanismus der Verdräng-

ung; das Verdrängte sträubt sich gegen

dieses Schicksal, schafft sich auf Wegen, über

die das Ich keine Macht hat, eine Ersatz-

vertretung, die sich dem Ich auf dem Wege

des Kompromißes aufdrängt, das

Symptom; das Ich findet seine Einheitlich-

keit durch diesen Eindringling be-

droht und geschädigt, setzt den Kampf

gegen das Symptom fort, wie es sich

gegen die ursprüngliche Triebregung

gewehrt hatte, und dies alles ergiebt

das Bild der Neurose. Es ist kein Ein-

wand, daß das Ich, wenn es die Verdräng-

ung vornimmt, im Grunde den Geboten

seines Überichs folgt, die wiederum

solchen Einflüßen der realen Außen-

welt entstammen, welche im Überich

ihre Vertretung gefunden haben. Es

bleibt doch dabei daß das Ich sich auf die

Seite dieser Mächte geschlagen hat, daß

in ihmdiederen Anforderungen stärker

sind als die Triebansprüche des Es, und

daß das Ich die Macht ist, welche die

Verdrängung gegen jenen Anteil des

Es ins Werk setzt und durch die Gegen-

besetzung des Widerstandes befestigt.

Im Dienste des Überichs und der Realität

ist das Ich in Konflikt mit dem Es

geraten und dies ist der Sachverhalt

bei allen Übertragungsneurosen.Auf der anderen Seite wird es uns

ebenso leicht, aus unserer bisherigen Einsicht

in den Mechanismus der Psychosen Bei-

spiele anzuführen, welche auf die StörungS.

des Verhältnißes zwischen Ich und Außenwelt

hinweisen. Bei der Amentia Meynert’s, der

akuten halluzinatorischen Verworrenheit,

der vielleicht extremsten und frappant-

esten Form von Psychose, wird die

Außenwelt entweder gar nicht wahrge-

nom̄en oder ihre Wahrnehmung bleibt

völlig unwirksam Normaler Weise

beherrscht ja die Außenwelt das Ich auf

zwei Wegen: erstens durch die immer

von neuem möglichen aktuellen Wahrnehm-

ungen, zweitens durch den Erinnerungsschatz

früherer Wahrnehmungen, die als „Innen-

welt“ einen Besitz und Bestandteil des Ichs

bilden. In der Amentia wird nun nicht nur

die Annahme neuer Wahrnehmungen

verweigert, es wird auch der Innenwelt,

welche die Außenwelt als ihr Abbild

bisher vertrat, die Bedeutung (Besetzung)

entzogen; das Ich schafft sich selbstherrlich

eine neue Außen- und Innenwelt,

und es ist kein Zweifel an zwei Tatsachen,

daß diese neue Welt im Sinne der

Wunschregungen des Es aufgebaut ist, und

daß eine schwere, unerträglich erschein-

ende Wunschversagung der Realität

das Motiv dieses Zerfalls mit der

Außenwelt ist. Die innere Verwandtschaft

dieser Psychose mit dem normalen Traum

ist nicht zu verkennen. Die Bedingung des Träumens

ist aber der Schlafzustand, zu dessen Charakteren

die volle Abwendung von Wahrnehmung

und Außenwelt gehört.Von anderen Formen von Psychose, den

Schizophrenien, weiß man, daß sie zum Ausgang

in affektiven Stumpfsinn, d. h. zum Verlust

alles Anteils an der Außenwelt tendiren.

Über die Genese der Wahnbildungen haben uns

einige Analysen gelehrt, daß der Wahn wie

ein aufgesetzter Fleck dort gefunden wird,

wo ursprünglich ein Einriß in der Bezieh-

ung des Ichs zur Außenwelt entstanden

war. Wenn die Bedingung des Konflikts

mit der Außenwelt nicht noch weit augen-

fälliger ist, als wir sie jetzt erkennen, so

hat dies seinen Grund in der Tatsache, daß

im Krankheitsbild der Psychose die Erscheinungen

des pathogenen Vorgangs oft von denen

eines Heilungs- oder Rekonstruktions-S.

versuches überdeckt werden.

Die gemeinsame Ätiologie für den Ausbruch einer

Psychoneurose oder Psychose bleibt immer die

Versagung, die Nichterfüllung eines jener

ewig unbezwungenen Kindheitswünsche

die so tief in unserer phylogenetisch¿¿bestimmten

Organisation wurzeln. Diese Versagung

ist im letzten Grunde immer eine äußere,

im einzelnen Fall kann sie von jener inneren

Instanz (im Über‑Ich) ausgehen, welche die

Vertretung der Realitätsforderung über-

nommen hat. Der pathogene Effekt hängt

nun davon ab, ob das Ich in solcher Kon-

fliktspannung seiner Abhängigkeit von der

Außenwelt treu bleibt und das Es zu

knebeln versucht, oder ob es sich vom Es

überwältigen und damit von der Realität los-

reißen läßt. Eine Komplikation wird

in diese anscheinend einfache Lage aber

durch die Existenz des Überichs eingetragen,

welches in noch nicht durchschauter Verknüpf-

ung Einflüße aus dem Es wie aus der

Außenwelt in sich vereinigt, gewissermaßen

ein Idealvorbild für das ist, worauf alles

Streben des Ichs abzielt, die Versöhnung

seiner mehrfachen Abhängigkeiten. Das Ver-

halten desIchsÜberichs wäre, was bisher

nicht geschehen ist, bei allen Formen psych-

ischer Erkrankung in Betracht zu ziehen.

Wir können aber vorläufig postuliren, es

muß auch Affektionen geben, denen

¿¿ein Konflikt zwischen Ich und Überich

zu Grunde liegt. Die Analyse giebt uns

ein Recht anzunehmen, daß die Melan-

cholie ein Muster dieser Gruppe ist,

und dann würden wir für solche Störungen

den Namen „narzißtische Psychoneu-

rosen“ in Anspruch nehmen. Es stimmt

ja nicht übel zu unseren Eindrücken,

wenn wir Motive finden, Zustände wie

die Melancholie von den anderen

Psychosen zu sondern. Dann merken wir

aber, daß wir unsere einfache genetische

Formel vervollständigen konnten, ohne

sie fallen zu lassen. Die Übertragungs-

neurose entspricht dem Konflikt zwischen

Ich und Es, die narzißtische Neurose dem

zwischen Ich und Über-Ich, die Psychose dem

zwischen Ich und Außenwelt. Wir wissenS.

freilich zunächst nicht zu sagen, ob wir wirklich neue

Einsichten gewonnen oder nur unseren For-

melschatz bereichert haben, aber ich meine,

diese Anwendungsmöglichkeit muß uns

doch Mut machen, die vorgeschlagene Glied-

erung des seelischen Apparats in Ich, Über-

ich und Es weiter im Auge zu behalten.Die Behauptung, daß Neurosen und

Psychosen durch die Konflikte des Ichs

mit seinen verschiedenen herrschenden

Instanzen entstehen, also einem Fehlschlagen

in der Funktion des Ichs entsprechen,

¿¿das doch das Bemühen zeigt, all die

verschiedenen Ansprüche miteinander

zu versöhnen, fordert eine andere

Erörterung zu ihrer Ergänzung heraus.

Man möchte wissen, unter welchen Umständen

und durch welche Mittel es dem Ich gelingt,

aus solchen gewiß immer vorhandenen

Konflikten ohne Erkrankung zu entkommen.

Dies ist nun ein neues Forschungsgebiet auf dem

sich gewiß die verschiedensten Faktoren

zur Berücksichtigungerforderneinfinden

werden. Zwei Momente lassen sich aber

sofort herausheben. Der Ausgang aller

solcher Situationen wird unzweifelhaft

von ökonomischen Verhältnißen, von

den relativen Größen der mit einander

ringenden Strebungen abhängen. Und ferner:

es wird dem Ich möglich sein, den Bruch

nach irgendeiner Seite dadurch zu ver-

meiden, daß es sich selbst deformirt

sich Einbußen an seiner Einheitlichkeit

gefallen läßt, eventuell sogar sich zer-

klüftet oder zerteilt. Damit rückten

die Inkonsequenzen, Verschrobenheiten und

Narrheiten der Menschen in ein ähnliches

Licht wie ihre sexuellen Perversionen,

durch deren Annahme sie sich ja Verdräng-

ungen ersparen.Zum Schluße ist der Frage zu gedenken, welches

der einer Verdrängung analoge Mechanismus sein

mag, durch den Ich sich von der Außenwelt

ablöst. Ich meine, dies ist ohne neue Untersuch-

ungen nicht zu beantworten, aber er müßte

wie die Verdrängung, eine Abziehung der

vom Ich ausgeschickten Besetzung zum Inhalt

haben.

Box OV 8 Folder 19