S.

DEN

Schichten der Bevölkerung, unter dem Einfluß von körperlichen Krank-

cn Klima, Trunk, Not, Haft u. s. f.2. Die Anomalien des religiösen Lebens, sowohl die hypernormalen

"coe en und Schwankungen, als auch das hyponormale Fehlen,

Darniederliegen, seine Äußerungen bei Geistesstórungen.

3. Die Pflege und Lehrbarkeit der Religion, Ermittlung der Ge-

setze einer gesunden Religionspflege („Psychagogik* der praktischen

Theologie).Die einzelnen Nummern der Zeitschrift werden Originalien über

diese Gebiete, Besprechungen bemerkenswerter, einschlägiger Literatur-

erscheinungen und Nachrichten über modern-religiôse Bewegungen

bringen.Zwangshandlungen und Religionsübung.

Von Prof. Dr. Sigm, Freud in Wien.

Ich bin gewiB nicht der Erste, dem die Ähnlichkeit der sog.

Zwangshandlungen Nervöser mit den Verrichtungen aufgefallen ist, durch

welche der Gläubige seine Frömmigkeit bezeugt. Der Name „Zere-

moniell“ bürgt mir dafür, mit dem man gewisse dieser Zwangshandlungen

belegt hat. Doch scheint mir diese Ähnlichkeit eine mehr als ober-

flåchliche zu sein, so daß man aus einer Einsicht in die Entstehung des

neurotischen Zeremoniells Analogieschlüsse auf die seelischen Vorgänge

des religiösen Lebens wagen dürfte.Die Leute, die Zwangshandlungen oder Zeremoniell ausüben, ge-

hören nebst jenen, die an Zwangsdenken, Zwangsvorstellungen, Zwangs-

impulsen u. dgl. leiden, zu einer besonderen klinischen Einheit, für

deren Affektion der Name „Zwangsneurose“ gebräuchlich ist.") Man

möge aber nicht versuchen, die Eigenart dieses Leidens aus seinem

Namen abzuleiten, denn streng genommen haben andersartige krankhafte

Seelenerscheinungen den gleichen Anspruch auf den sog. „Zwangs-

charakter“. An Stelle einer Definition muß derzeit noch die Detail-

kenntnis dieser Zustände treten, da es bisher nicht gelungen ist, das

wahrscheinlich‘ tief liegende Kriterium der Zwangsneurose aufzuzeigen,

dessen Vorhandensein man doch in ihren Äußerungen allenthalben zu

spüren vermeint.3) Vergl. Löwenfeld, Die psychischen Zwangserscheinungen, 1904.

S.

Das neurotische Zeremoniell besteht in kleinen Verrichtungen, Zu-

taten, Einschränkungen, Anordnungen, die bei gewissen Handlungen des

täglichen. Lebens in immer gleicher oder gesetzmäßig abgeänderter

Weise vollzogen werden. Diese Tätigkeiten machen uns den Eindruck

yon bloßen „Formalitäten“; sie ‚erscheinen uns völlig bedeutungslos.

Nicht anders erscheinen sie dem Kranken selbst, und doch ist er unfähig,

sie zu unterlassen, denn jede Abweichung von dem Zeremoniell straft

sich dureh unerträgliche &hgst, die sofort die Nachholung des Unter-

lassenen erzwingt. Ebenso kleinlich wie die Zeremoniellhandlungen selbst

sind die Anlässe und Tätigkeiten, welche durch das Zeremoniell ver-

ziert, erschwert und jedenfalls auch verzögert werden, z, В. das Ankleiden

und Auskleiden, das Zu-Bette-gehen, die Befriedigung der körperlichen

Bedürfnisse. Man kann die Ausübung eines Zeremoniells beschreiben,

indem man es gleichsam durch cine Reihe ungeschriebener Gesetze

ersetzt, also z. B. fiir das Bettzeremoniell: der Sessel muß in solcher

bestimmter Stellung vor dem Bette stehen, auf ihm die Kleider in ge-_ wisser Ordnung gefaltet liegen; die Bettdecke muß am Fußende einge-

steckt sein, das Bettuch glatt gestrichen; die Polster müssen so und so

verteilt liegen, der Körper selbst in einer genau bestimmten Lage sein;

dann erst darf man einschlafen. In leichten Fällen sieht das Zeremoniell

so der Übertreibung einer gewohnten und berechtigten Ordnung gleich.‚ Aber die besondere Gewissenhaftigkeit der Ausführung und die Angst

bei der Unterlassung kennzeichnen das Zeremoniell als „heilige Handlung“.

Störungen derselben werden meist schlecht vertragen; die Öffentlichkeit,

die Gegenwart anderer Personen während der Vollziehung ist fast immer

ausgeschlossen.Zu Zwangshandlungen im weiteren Sinne können alle beliebigen

"Tätigkeiten werden, wenn sie durch kleine Zutaten verziert, durch

Pausen und Wiederholungen rhythmiert werden. Eine scharfe Abgrenzung

des „Zeremoniells“ von den „Zwangshandlungen“ wird man zu finden

nicht erwarten. Meist sind die Zwangshandlungen aus Zeremoniell

hervorgegangen. Neben diesen beiden bilden den Inhalt des Leidens

Verbote und Verhinderungen (Abulien), die ja eigentlich das Werk der

Zwangshandlungen nur fortsetzen, indem dem Kranken einiges überhaupt

nicht erlaubt ist, anderes nur unter Befolgung des vorgeschriebenen

Zeremoniells,Merkwürdig ist, daß Zwang wie Verbote (das eine tun müssen,

das andere nicht tun dürfen) anfänglich nur die einsamen Tätigkeiten

der Menschen. betreffen und deren soziales Verhalten lange Zeit unbe-

einträchtigt lassen; daher können solche Kranke ihr Leiden durch vieleS.

zB

Jahre als ihre Privatsaehe behandeln und verbergen. Auch leiden viel

mehr Personen an solchen Formen der Zwangsneurose, als den Ärzten

bekannt wird. Das Verbergen wird ferner vielen Kranken durch den

Umstand erleichtert, daß sie sehr wohl imstande sind, über einen

Teil des Tages ihre sozialen Pflichten zu erfüllen, naehdem sie eine

Anzahl von Stunden in melusinenhafter Abgeschiedenheit ihrem geheimnis-

vollen Tun gewidmet haben.Es ist leicht einzusehen, worin die Ähnlichkeit des neurotischen

Zeremoniells mit den heiligen Handlungen des religiósen Ritus gelegen

ist, in der Gewissensangst bei der Unterlassung, in der vollen Isolierung

von allem anderen Tun (Verbot der Stórung) und in der Gewissen-

haftigkeit der Ausführung im kleinen. Aber ebenso augenfällig sind

die Unterscheidungen, von denen einige so grell sind, daß sie den Ver-

gleich zu einem sakrilegischen werden lassen. Die größere individuelle

Mannigfaltigkeit der Zeremoniellhandlungen im Gegensatz zur Stereotypie

des Ritus (Gebet, Proskinesis usw.), der Privatcharakter derselben im

Gegensatz zur Öffentlichkeit und Gemeinsamkeit der Religionsübung;

vor allem aber der eine Unterschied, daß die kleinen Zutaten des religiösen

Zeremoniells sinnvoll und symbolisch gemeint sind, während die des

neurotisehen läppisch und sinnlos erscheinen. Die Zwangsneurose liefert

hier ein halb komisches, halb trauriges Zerrbild einer Privatreligion. In-

des wird gerade dieser einschneidendste Unterschied zwischen neu-

rotischem und religiósem Zeremoniell beseitigt, wenn man mit Hilfe

der psychoanalytisehen Untersuchungstechnik zum Verständnis der

Zwangshandlungen durchdringt." Bei dieser Untersuchung wird der An-

schein, als ob Zwangshandlungen lüppiseh und sinnlos wären, gründlich

zerstört und die Begründung dieses Scheines aufgedeckt. Man erfährt,

dal die Zwangshandlungen durchwegs und in all ihren Einzelheiten

sinnvoll sind, im Dienste von bedeutsamen Interessen der Persönlichkeit

stehen und fortwirkende Erlebnisse, sowie affektbesetzte Gedanken der-

selben zum Ausdruek bringen. Sie tun dies in zweierlei Art, entweder

als direkte oder als symbolische Darstellungen; sie sind demnach entweder

historiseh oder symbolisch zu deuten.Einige Beispiele, die diese Behauptung erläutern sollen, darf ich

mir hier wohl nieht ersparen. Wer mit den Ergebnissen der psycho-

analytischen Forschung bei den Psychoneurosen vertraut ist, wird nicht

überrascht sein zu hören, daß das durch die Zwangshandlungen oder1) Vgl. Freud, Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre. Wien 1906.

|

S.

E

Fo men

das Zeremoniell Dargestellte sich aus dem intimsten, meist aus dem

sexuellen Erleben der Betroffenen ableitet:a) Ein Miidehen meiner Beobachtung stand unter dem Zwange,

naeh dem Waschen die Waschschtissel mehrmals herumzuschwenken.

Die Bedeutung dieser Zeremoniellhandlung lag in dem sprichwärtlichen

Satze: Man soll sehmutziges Wasser nieht ausgieBen, ehe man reines

hat. Die Handlung war dazu bestimmt, ihre geliebte Sehwester zu

mahnen und zurückzuhalten, daf sie sich von ihrem unerfreulichen

Manne nieht eher scheiden lasse, als bis sie eine Beziehung zu einem

besseren angekniipft habe.b) Eine von ihrem Manne getrennt lebende Frau folgte beim

Essen dem Zwange, das Beste stehen zu lassen, z. B. von einem Stück

gebratenen Fleisch nur die Ränder zu genießen. Dieser Verzicht erklärte

sich durch das Datum seiner Entstehung. Er war am Tage aufgetreten,

nachdem sie ihrem Manne den ehelichen Verkehr gekündigt, d. b. aufs

Beste verzichtet hatte.€) Dieselbe Patientin konnte eigentlieh nur auf einem einzigen

Sessel sitzen und konnte sich nur mit Schwierigkeit von ihm erheben.

Der Sessel symbolisierte ihr mit Beziehung auf bestimmte Details ihres

Ehelebens den Mann, dem sie die Treue hielt. Sie fand zur Aufklärung

ihres Zwanges den Satz: ,Man trennt sich so schwer von einem (Mann,

Sessel, auf dem man einmal gesessen ist."d) Sie pflegte eine Zeit hindurch eine besonders auffällige und

sinnlose Zwangshandlung zu wiederholen. Sie lief dann aus ihrem

Zimmer in ein anderes, in dessen Mitte ein Tisch stand, rückte die

auf ihm liegende Tischdecke in gewisser Art zurecht, schellte dem

Stubenmädchen, das an den Tisch herantreten mußte, und entließ sie

wieder mit einem gleichgiltigen Auftrag. Bei den Bemühungen, diesen

Zwang aufzuklären, fiel ihr ein, daß die betreffende Tischdecke an

einer Stelle einen miBfarbigen Fleck hatte, und daß sie jedesmal die

Decke so legte, daB der Fleck dem Stubenmüdehen in die Augen fallen

mußte. Das Ganze war dann eine Reproduktion eines Erlebnisses aus

ihrer Ehe, welches ihren Gedanken später ein Problem zu lösen ge-

geben hatte. Ihr Mann war in der Brautnacht von einem nicht ungewóhn-

lichen MiBgeschick befallen worden. Er fand sich impotent und „kam

viele Male im Laufe der Nacht aus seinem Zimmer in ihres gerannt“,

um den Versuch, ob es nieht doch gelünge, zu wiederholen. Am Morgen

‚äußerte er, er müsse sich ja vor dem Hotelstubenmädehen schimen,

welches die Betten in Ordnung bringen werde, ergriff darum ein Fliisch-

chen mit roter Tinte und gof dessen Inhalt fiber das Bettuch aus,ro GARE re menm

S.

re

de pars

aber so. ungeschickt, daß der rote Fleck an einer für seine Absicht

sehr ungeeignefen Stelle zustande kam. Sie spielte also Brautnacht

mit jener Zwangshandlung. „Tisch und Bett“ machen zusammen die

Ehe aus. ie) Wenn sie den Zwang angenommen hatte, die Nummer jeder

Geldnote zu notieren, ehe sie dieselbe aus ihren Händen gab, so war

dies gleichfalls historisch. aufzuklären. Zur Zeit, als sie sich noch mit

der Absicht trug, ihren Mann zu verlassen, wenn sie einen anderen,

vertrauenswiirdigeren, fände, ließ sie sich in einem Badeorte die hôflichen

Bemühungen eines Herrn gefallen, über dessen Bereitschaft Ernst zu

machen sie doch im Zweifel blieb. Eines Tages um Kleingeld verlegen,

bat sie ihn, ihr ein Fünfkronenstück zu wechseln. Er tat es, steckte

das große Geldstück ein und äußerte galant, er gedenke sich von diesem

nie wieder zu trennen, da es durch ihre Hand gegangen sei, Bei

späterem Beisammensein war sie nun oft in Versuchung, ihn aufzu-

fordern, er möge ihr das Fünikronenstück vorzeigen, gleichsam um sich _

so zu überzeugen, ob sie seinen Huldigungen Glauben schenken dürfe,

Sie unterließ es aber mit der guten Begründung, daß man gleichwertigeMünzen nicht von einander unterscheiden könne. Der Zweifel blieb

also ungelóst; er hinterließ ihr den Zwang, die Nummern der Geld-

noten, durch welche jede einzelne von allen ihr gleichwertigen individuell

unterschieden ist, zu notieren.Diese wenigen Beispiele aus der Fülle meiner Erfahrung heraus-

gehoben, sollen nur den Satz, daß alles an den Zwangshandlungen

sinnvoll und deutbar ist, erläutern. Das gleiche gilt für das eigentliche

Zeremoniell, nur daß hier der Beweis umständlichere Mitteilung erfordern

würde. Ich verkenne es keineswegs, wie sehr wir uns bei den Auf-

klürungen der Zwangshandlungen vom Gedankenkreise der Religion zu

entfernen scheinen.Es gehört zu den Bedingungen des Krankseins, daß die dem

Zwange folgende Person ihn ausiibe, ohne seine Bedeutung 一 wenig-

siens seine Hauptbedeutung — zu kennen. Erst durch die Bemühung

der psyehoanalytischen Therapie wird ihr der Sinn der Zwangshandlung

und damit die zu ihr treibenden Motive bewuft gemacht. Wir sprechen

diesen bedeutsamen Sachverhalt in den Worten aus, daß die Zwangshandlung

unbewuften Motiven und Vorstellungen zum Ausdruck diene. Darin

scheint nun ein neuerlicher Unterschied gegen die Religionsübung zu

liegen; aber man muß daran denken, daß auch der einzelne Fromme

in der Regel das religióse Zeremoniell ausübt, ohne nach dessen Be-

deutung zu fragen, während allerdings der Priester und der ForscherS.

"TE NR

mit dem meist symbolischen Sinn des Ritus bekannt sein mögen. Die

Motive, die zur Religionsiibung drängen, sind aber allen Gläubigen un-

bekannt oder werden in ihrem Bewußtsein durch vorgeschobene Motive

vertreten.Die Analyse der Zwangshandlungen hat uns bereits eine Art von

Einsicht in die Verursachung derselben und in die Verkettung der für

sie mafgebenden Motive ermöglicht. Man kann sagen, der an Zwang ・

und Verboten Leidende benimmt sich so, als stehe er unter der Herr-

schaft cines SchuldbewuBtseins, von dem er allerdings nichts weiß,

eines unbewubten Schuldbewuftseins also, wie man es ausdrücken muß

mit Hinwegsetzung über‘ das Sträuben der hier zusammentreffenden

Worte. Dies Schuldbewubtsein hat seine Quelle in gewissen irüh-

zeitigen Seelenvorgüngen, findet aber eine bestündige Auffrischung in

der bei jedem rezenten Anlaß erneuerten Versuchung und läßt ander-

seits eine immer lauernde Erwartungsangst, Unheilserwartung, ent-

steben die durch den Begriff der Bestrafung an die innere Wahr-

nehmung der Versuchung gekntipit ist. Zu Beginn der Zeremoniell-

bildung wird dem Kranken noch bewußt, daß er dies oder jenes tun

müsse, sonst werde Unheil geschehen, und in der Regel wird die Art

des zu erwartenden Unheils noch seinem Bewubtsein genannt. Der

jedesmal nachweisbare Zusammenhang zwischen dem Anlaß, bei dem

die Erwartungsangst auftritt, und dem Inhalt, mit dem sie droht, ist

dem Kranken bereits verhüllt. Das Zeremoniell beginnt so als Ab-

wehr- oder Versicherungshandlung, Sehutzmafregel.Dem Sehuldbewuftsein der Zwangsneurotiker entspricht die Be-

ieuerung der Frommen, sie wüßten, daß sie im Herzen arge;Sünder

seien; den Wert von Abwehr- und SchutzmaBregeln scheinen die frommen

Übungen (Gebete, Anrufungen usw.) zu haben, mit denen sie jede Tütig-

keit des Tages, und zumal jede außergewöhnliche Unternehmung, ein-

leiten, iEinen tieferen‘ Einblick in den Mechanismus der Zwangsneurose

gewinnt man, wenn man die ihr zugrunde liegende erste Tatsache in

Würdigung zieht: diese ist allemal die Verdrängung einer Trieb-

regung (einer Komponente des Sexualtriebes), welche in der Konstitution

der Person enthalten war, im kindlichen Leben derselben sieh eine

Weile äußern durfte und darauf der Unterdrückung verfiel. Eine

spezielle, auf die Ziele dieses Triebes geriehtete Gewissenhattigkeit

wird bei der Verdrängung desselben geschaffen, aber diese psychische

Reaktionsbildung fühlt sich nicht sicher, sondern von dem im Unbe-

wuften lauernden Triebe beständig bedroht. Der Einfluß des ver-S.

=

ul. Ee

drängten Triebes wird als Versuchung empfunden, beim Prozeß der

Verdrängung selbst entsteht die Angst, die sich als Erwartungsangst

der Zukunft bemächtigt. Der VerdrångungsprozeB, der zur Zwangs-

neurose führt, ist als ein unvollkommen gelungener zu bezeichnen, der

immer mehr zu miblingen droht. Er ist daher einem nicht abzu-

achlieBenden Konflikt zu vergleichen; es werden immer neue psychische.

Anstrengungen erfordert, um dem konstanten Andrüngen des Triebes

das Gleichgewicht zu halten. Die Zeremoniell- und Zwangshandlungen

entstehen so teils zur Abwehr der Versuchung, teils zum Schutz gegen

das erwartete Unheil. Gegen die Versuchung scheinen die Schutz-

handlungen bald nicht auszureichen; es treten dann die Verbote auf,

welche die Situation der Versuchung ferne legen sollen. Verbote er-

setzen Zwangshandlungen, wie man sieht, ebenso wie eine Phobie

einen hysterisehen Anfall zu ersparen bestimmt ist. Anderseits stellt

das Zeremoniell die Summe der Bedingungen dar, unter denen anderes

noch nicht absolut Verbotenes erlaubt ist, ganz ühnlieh wie das kirch-

liche Ehezeremoniell dem Frommen die Gestattung des sonst siindhaften

Sexualgenusses bedeutet. Zum Charakter der Zwangsneurose wie aller

ähnlichen Affektionen gehört noch, daß ihre Äußerungen (Symptome,

darunter auch die Zwangshandlungen) die Bedingung eines Kompro-

misses zwischen den streitenden seelischen Mächten erfüllen. Sie bringen

also auch immer etwas von der Lust wieder, die sie zu verhüten

bestimmt sind, dienen dem verdrängten Trieb nicht minder als den ihn

verdringenden Instanzen. Ja, mit dem Fortschritt der Krankheit nähern

sich die ursprünglich eher die Abwehr besorgenden Handlungen immer

mehr den verpönten Aktionen an, durch welche sich der Trieb in der

Kindheit äußern durfte. ⑤Von diesen Verhältnissen wäre etwa folgendes auch auf dem Ge-

biete des religiösen Lebens wiederzufinden, Auch der Religionsbildung

scheint die Unterdrückung, der Verzicht auf gewisse Triebregungen

zugrunde zu liegen; es sind aber nicht wie bei der Neurose aus-

schließlich sexuelle Komponenten, sondern eigensüchtige, sozialschiidliche

Triebe, denen übrigens ein sexueller Beitrag meist nicht versagt ist.

Das Sehuldbewuftsein in der Folge der nicht erlósehenden Versuchung,

die Erwartungsangst als Angst vor göttlichen Strafen sind uns ja auf

religiósem Gebiete früher bekannt worden als auf dem der Neurose.

Vielleicht wegen der beigemengten sexuellen Komponenten, vielleicht

infolge allgemeiner Eigenschaften der Triebe erweist sich die Trieb-

unterdriickung auch im religiósen Leben als eine unzureichende und

nicht abschliefibare. Volle Rüekfülle in die Sünde sind beim FrommenS.

Ell 2

sogar häufiger als beim Neurotiker und begründen eine neue Art von

religiösen Betätigungen, die BuBhandlungen, zu denen man in der

Zwangsneurose die Gegenstiicke findet.Einen eigentümlichen und entwürdigenden Charakter der Zwangs- Y

neurose sahen wir darin, daß. das Zeremoniell sich an kleine Hand-

lungen des täglichen Lebens anschließt und sich in läppischen Vor-

schriften und Einsehrünkungen derselben äußert. Man versteht diesen

auffälligen Zug in der Gestaltung des Krankheitsbildes erst, wenn man

‚erfährt, daß der Mechanismus der psychischen Verschiebung, den

ich zuerst bei der Traumbildung *) aufgefunden, die seelischen Vorgänge der

Zwangsneurose beherrscht. In den wenigen Beispielen von Zwangs-

handlungen ist bereits ersichtlich, wie durch eine Verschiebung vom

Eigentlichen, Bedeutsamen, auf ein ersetzendes Kleines, vom Mann auf

den Sessel z. B., die Symbolik und das Detail der Ausführung zustande

kommen. Diese Neigung zur Verschiebung ist es, die das Bild der

Krankheitserscheinungen immer weiter abändert und es endlich dahin

bringt, das scheinbar Geringfügigste zum Wichtigsten und Dringendsten. zu machen. Es ist nicht zu verkennen, daß auf dem religiösen Gebiete

eine ähnliche Neigung zur Verschiebung des psychischen Wertes, und

zwar in gleichem Sinne, besteht, so daß allmählich das kleinliche

Zeremoniell der Religionsübung zum Wesentlichen wird, welches deren

Gedankeninhalt beiseite gedrängt hat. Darum unterliegen die. Religionen

auch ruckweise einsetzenden Reformen, welche das ursprüngliche Wert-

verhältnis herzustellen bemüht sind.Der Kompromißcharakter der Zwangshandlungen als neurotischer

Symptome wird an dem entsprechenden religiösen Tun am wenigsten

deutlich zu erkennen sein. Und doch wird man auch an diesen Zug

der Neurose gemahnt, wenn man erinnert, wie häufig alle Handlungen,

welche die Religion verpönt, — Äußerungen der von der Religion

unterdrückten Triebe — gerade im Namen und angeblich zugunsten

der Religion vollführt werden.Nach diesen Übereinstimmungen und Analogien könnte man sich

getrauen, die Zwangsneurose als pathologisches Gegenstück zur

Religionsbildung aufzufassen, die Neurose als eine individuelle Reli-

giosität, die Religion als eine universelle Zwangsneurose zu bezeichnen,

Die wesentlichste Übereinstimmung läge in dem zugrundeliegenden

Verzicht auf die Betätigung von konstitutionell gegebenen Trieben; der

entscheidendste Unterschied in der Natur dieser Triebe, die bei3) Vgl. Freud, Die Traumdeutung, 1900,

S.

MUA

der Neurose ausschließlich sexueller, bei der Religion egoistischer Her-

kunft sind.Ein fortschreitender Verzicht auf konstitutionelle Triebe, deren

Betätigung dem Ich primäre Lust gewähren könnte, scheint eine der

Grundlagen der menschlichen Kulturentwicklung zu sein. Ein Stück

dieser Triebverdrängung wird von den Religionen geleistet, indem sie

den einzelnen seine Trieblust der Gottheit zum Opfer bringen lassen.

„Die Rache ist mein,“ spricht der Herr. An der Entwicklung der

alten Religionen glaubt man zu erkennen, daß vieles, worauf der Mensch

als „Frevel“ verzichtet hatte, dem Gotte abgetreten und noch im Namen

des Gottes erlaubt war, so daß die Überlassung an die Gottheit der

Weg war, auf welchem sich der Mensch von der Herrschaft búser,

sozialschädlicher Triebe befreite, Es ist darum wohl kein Zufall, daß

den alten Göttern alle menschlichen Leidenschaften — mit den aus

ihnen folgenden Missetaten — in uneingeschränktem Maße zugeschrieben

wurden, und kein Widerspruch, daß es doch nicht erlaubt war, die:

eigenen Frevel durch das göttliche Beispiel zu rechtfertigen.Wien, im Februar 1907,

Biblische Religionspsychologie.

Von G. Vorbrodt.I. Grundfragen.

A. Notwendigkeit der biblischen Psychologie.1. Bedeutung für Religion und Kultur.

Die Bibel ist das klassische Literaturdenkmal der ersten Christen-

heit, an dem immer wieder alles christliche Denken und Handeln sich

orientiert, vollends aber, wenn, wie gerade heute bei der umfassenden

Gärung des Zeitgeistes es scheint, die Theologie (oder Kirche) im Laufe

der beständig -fortgehenden Entwicklung auf einen toten Punkt fest-

gefahren ist. In dem unerschöpflichen, geistlichen Energiegehalt der

Bibel sind die Quellen verborgen, die Theorie und Technik der Theologie

befruchten, und immer, wo Widerspruch oder Gleichgültigkeit gegen

Theologie und Kirche sich zeigen, tut man gut, sich zu einem Refor-S.

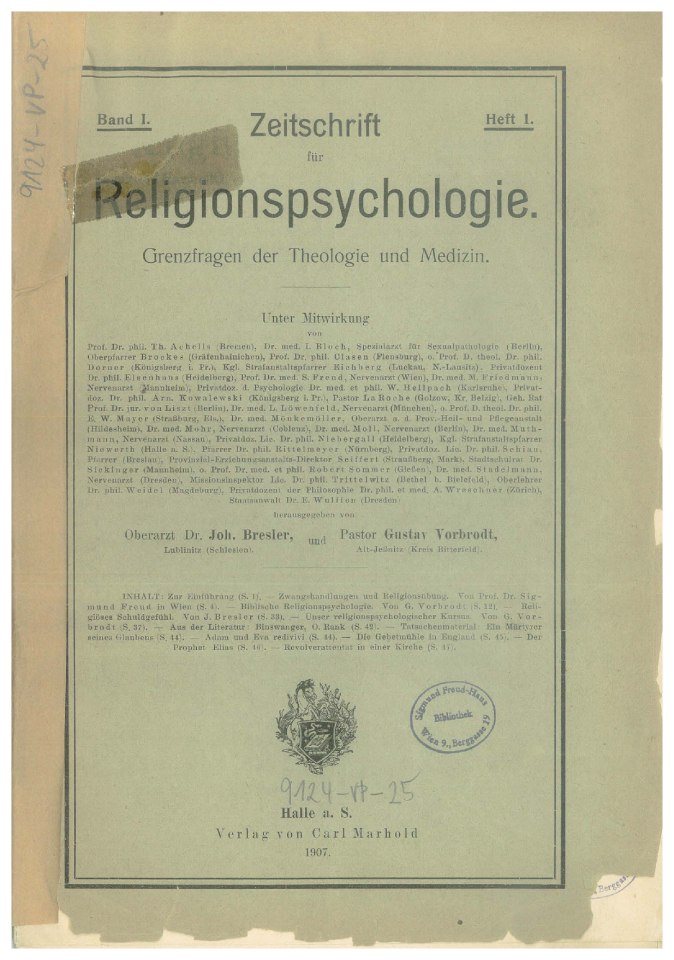

Zeitschrift ней 1.

für

gionspsychologie.

Grenzfragen der Theologie und Medizin.

Unter Mitwirkung

von

Prof. Dr. phil, Th. Achelis (Bremen), Dr. med. L Bloch, Spezialarzt får Sexualpathologie (Berlin),

Oberpfarrer Brockes (Gräfenhainichen), Prof, Dr. phil. Clasen (Flensburg), o “Prof. D. theol. Dr. phil.

Dorner (Königsberg i. Pr), Kgl. Strafanstaltspfarrer Eichberg (Luekau, N. sits). Privatdozent

Dr, phil. Elsenhans (Heidelberg), Prof. Dr. med. 8. Freud, Nervenarzt (Wien), Dr. med. M. Fried mann,

Nervenarzt (Mannheim), Privatdoz. d. Psychologie Dr. med. et phil. W. Hellpach (Karlsruhe), Privat-

doz. Dr. phil. Arn. Kowalewski (Königsberg i. Pr., Pastor La Roche (Golzow, Kr, Belzig), Geh. Rat

Prof. Dr. jur. von Liszt (Berlin), Dr. med. L. Lo wenfeld, Nervenarzt (München), o. Prof. D. theol. Dr. phil.

⑫ W. Mayer (Straßburg, Els), Dr. med. Mónkemóller, Oberarzt a. d. Prov.-Heil- und Pflegeanstalt

(Hildesheim), Dr. med. Mohr, Nervenarzt (Coblenz), Dr. med. Moll, Nervenarzt (Berlin), Dr. med. Muth-

mann, Nervenarzt (Nassau), Privatdoz. Lic. Dr. phil. Niebergall (Heidelberg), Kgl. Strafanstaltspfarrer

Niewerth (Halle a. 8), Pfarrer Dr. phil. Rittelmeyer (Nürnberg), Privatdoz Lic. Dr. phil. Sehian,

Piarrer (Breslau), Provinziul- Erziehungsanstalts-Direktor Seiffert (Stranfiberg, Mark), Stadtsehulvat Dr.

Siekinger (Mannheim), o. Prof. Dr, med. et phil. Robert Sommer (Gießen), Dr. med. Stadelmann,

Nervenarzt (Dresden), Missionsinspektor Lic. Dr. phil. Trittelwitz (Bethel b. Bielefeld), Oberlehrer

Dr. phil. Weidel (Magdeburg), Privatdozent der Philosophie Dr. phil. et med. A. Wreschner (Zürich),

Stantsanwalt Dr. E. Wulifen (Dresden)herausgegeben von

Oberarzt. Dr. Joh. Bresler, „į Pastor Gustav Vorbrodt,

Lublinitz (Schlesien). Alt-Jefinitz (Kreis Bitterfeld).INHALT: Zur Einführung, (5, 1). — Zwangshandlungen und Religionsnbung. Von Prof. Dr.

mund Freud in Wien (S. 4). | Biblische Religionspsyehologie. Von G. Vorbrodt (8. 12), Reli-

gibses Schuldgefühl. Von J. Bresler (8. 33). — Unser religionspsyehologiseher Kursus. Von G. Vor-

brodt (8.37). — Aus der Literatur: Binswanger, O. Rank (8. 42). — Tatsuchenmaterial: Ein Märtyrer

seines Glaubens (S. 44). — Adam und Eva redivivi (S. 44). — Die Gebetmühle in England (S. 45). — DerProphet Elias (8. 40). — Reyolverattentat in einer Kirche (S. 47).

Halle a. S.

Verlag von Carl Marhold

1907.

9124-VP-25

4

–12