-

S.

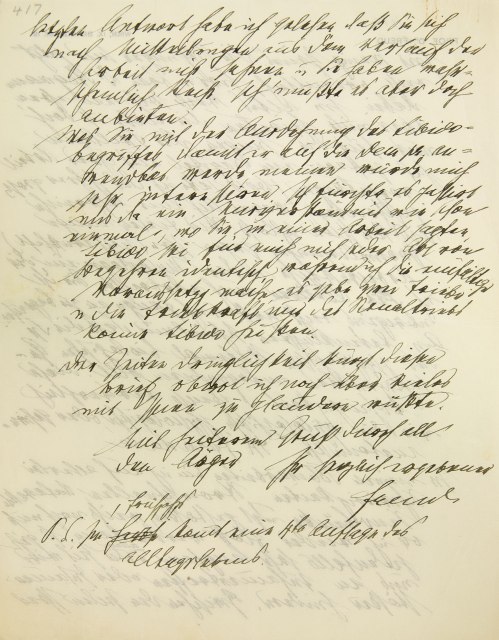

PROF. DR. FREUD. WIEN, IX. BERGGASSE 19.

30. Nov 11

Lieber Freund

Bleuler hat mir vorgestern seinen Austritt

u dessen Begründung aßgezeigt u diesen

Brief geschlossen: Ich wage zu hoffen, daß

Sie nach dem Geschehenen meinen Aus-

tritt für selbstverständlich und notwendig

finden u vor allem, daß er an unseren

persönlichen Beziehungen nichts ändere.“ Dieser

Satz gab mir das gute Recht, kritisch zu

antworten. Meine Antwort war gestern

schon festgestellt und ist heute – unbeein-

flußt durch Ihr früh angelangtes

Schreiben – abgeschickt worden.Ich weiß nicht, ob ich die Sache besser gemacht

habe, aber es waren mir „alle Knöpfe

gerissen an der Hose der Geduld.“

Es mag unpolitisch sein, aber endlich man

darf sich nicht maltraitiren lassen. Viel-

leicht lauert der andere auch nur auf

eine Tracht Prügel in seinen masoch.

Gelüsten. Die hat er nun bekom̄en;

seien Sie dessen versichert, obwol ich

Ihnen den Brief nicht einsenden kann

wie Sie mir den Maeder’schen, dessen

Rechtschaffenheit jedem Leser einleuchtet.

Was Bl. nun thun wird, weiß ich nicht, mag -

S.

ich auch nicht mehr in Betracht ziehen. Die ΨΑ

wird auch ohne ihn gehen u schließlich wird

er sich zwischen den zwei Stühlen auch

nicht besonders behaglich befinden.

Wenn es möglich sein sollte, daß er jetzt

seinen Groll gegen mich kehrt u sich

mit Ihnen u Maeder auseinandersetzen

will, so weiß ich ja doch, daß Sie es an

keinem Entgegenkom̄en fehlen lassen

werden. Der Maier sollte aber auf jeden Fall springen.Ich danke Ihnen für die Verfügung über

Bl.’s Alkoholaufsatz. Er wird morgen

an F. abgehen, begleitet von der Wieder-

holung Ihres Rates, u wird dann an Sie

zurückgehen oder direkt zu Deuticke,

wie Sie es Fer. anweisen wollen.Riklin läßt sich viel Zeit mit seinen

Sekretärpflichten. Für Pfister darf man

also wieder hoffen. Mit Halbheiten geht

es nie lange.Ob Sie sich von der Versam̄lung im

Herbst fern halten sollen, weiß ich

nicht. Es wäre eine gute Gelegenheit

auf Ihrem eigenen Boden die Feinde

mores zu lehren, meinetwegen auch

wieder einmal einen Vogt abzutun. -

S.

Hier wenig Neues. Die Sitzungen sind jetzt

recht ordentlich, Herr und Frau Dr Stegmann

dabei. Ein altes Weib soll man ehren,

aber nicht heiraten, die Liebe ist doch

nur für die Jungen. Die Spielrein

hat gestern ein Kapitel aus ihrer Arbeit

vorgetragen (bald hätte ich das Ihrer groß

geschrieben), woran sich eine lehrreiche

Diskussion schloß. Mir fielen einige

Formulirungen gegen Ihre (jetzt ernsthaft)

Arbeitsweise in der Mythologie ein, die

ich der Kleinen auch vorbrachte. Sie ist

übrigens recht nett u ich fange an zu begreifen.

Am bedenklichsten scheint mir, daß die Sp

das psychologische Material biologischen Ge-

sichtspunkten unterordnen will; diese

Abhängigkeit ist ebenso verwerflich

wie die philosophische, physiologische, oder gehirn-

anato mische. ΨΑ fara da se.In meinen Totemarbeiten bin ich auf allerlei

Schwierigkeiten, Stromschnellen, Katarakte,

Sandbänke, udgl. gestoßen, weiß noch nicht,

ob ich wieder flott werden kann. Es geht

jedenfalls sehr langsam, u allein die Zeit wird

uns an Zusam̄entreffen oder Zusam̄en-

stößen hindern. Zwischen den Zeilen Ihrer -

S.

letzte Antwort habe ich gelesen, daß Sie sich

nach Mitteilungen aus dem Verlauf der

Arbeit nicht sehnen, u Sie haben wahr-

scheinlich Recht. Ich mußte es aber doch

anbieten.Was sie mit der Ausdehnung des Libido-

begriffes, damit er auf die Dem pr. anwendbar werden, meinen, würde mich

sehr interessiren. Ich fürchte es passirt

uns da ein Unverständnis wie schon

einmal, wo Sie in einer Arbeit sagten,

Libodo sei für mich mit jeder Art von

Begehren identisch, während ich die einfältige

Voraussetzung mache, es gebe zwei Triebe

u die Triebkraft nur des Sexualtriebs

könne Libido heißen.Der Zeiten Dringlichkeit kürzt diesen

Brief, obwol ich noch über vieles

mit Ihnen zu plaudern wüßte.Mit heiterem Gruß durch all

den Ärger

Ihr herzlich ergebener

FreudP. S. Im

HerbstFrühjahr kom̄t eine 4te Auflage des

Alltagslebens.

Herr und Frau Dr Stegmann]

Arnold Stegmann

(1872–1914)

Gerichtsarzt und Psychiater

1911 Ehe mitAnna Margarete Stegmann.

Analysand von Sigmund Freud

1914 als Kriegsfreiwilliger bei Verdun gefallen.

Anna Margarete Stegmann (geb. Meyer)

* 12. Juli 1871 in Zürich

† 1. Juli 1936 in Arlesheim)

Nervenärztin, Psychoanalytikerin, Feministin, Reichstagsabgeordnete der SPD. Kunstsammlerin. Mitglieder der Berliner Ortsgruppe der internationalen Psychoanalytischen Vereinigung.

Leben

Anna Margarete Meyer, auch Marga genannt, wurde als zwölftes Kind eines Landwirts in Zürich geboren. Mit 16 Jahren war sie Vollwaise. Nach einem Postfachexamen war sie zunächst als Beamtin im Schweizerischen Postdienst tätig, u. a. als Korrespondentin der Kreispostdirektion Zürich. Nachdem sie auf dem zweiten Bildungsweg die Matura erworben hatte, studierte sie in Zürich und Bern Medizin. 1910 promovierte sie mit einer Arbeit über die Psychologie des Kindsmords. Darin versuchte sie aufzuzeigen, wie die Tat der Mutter mit den sozialen Umständen und ihrer Opferrolle als Frau zusammenhing.

1910 arbeitete sie zunächst als Assistenzärztin an einer Anstalt für Epileptiker in Zürich. 1911 ging sie nach Berlin und setzte ihre Assistenzzeit an der Charité bei Alfons Cornelius fort. 1911 heiratete sie den Gerichtsarzt und Psychiater Arnold Stegmann (1872–1914), der ein Analysand Sigmund Freuds war. Ihr Mann starb 1914 als Kriegsfreiwilliger bei Verdun, die Ehe blieb kinderlos. Anna Margarete Stegmann teilte mit ihm das Interesse an der Psychoanalyse, zusammen mit Mira Oberholzer-Gincburg, Tatjana Rosenthal und Karen Horney gehörte sie zu den ersten weiblichen Mitgliedern der Berliner Psychoanalytische Vereinigung. Ihre Lehranalyse absolvierte sie vermutlich bei Karl Abraham. Nach dem Tod ihres Mannes war sie mit dem 18 Jahre jüngeren Kunstwissenschaftler Karl Adrian befreundet. Auch diese, wohl glücklichere Verbindung, wurde durch den frühen Tod Adrians 1915 beendet. Das gemeinsame Interesse an der Zeitgenössischen Kunst behielt sie auch nach seinem Tod weiter und machte sie zu einer bedeutenden Kunstsammlerin Dresdens.[2][3]

1920 erhielt sie ihre Approbation als Ärztin für Deutschland und eröffnete eine Praxis als Allgemein- und Nervenärztin in Dresden.

Im Jahr 1918 trat Stegmann der SPD bei. Zwischen 1920 und 1924 war sie unbesoldete Stadträtin in Dresden. Von 1924 bis 1930 war sie Mitglied des Reichstages.

Sie war Mitglied der Schopenhauer-Gesellschaft, der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit[4] und arbeitete im Stadtbund Dresdner Frauenvereine mit.[5]

Wirken

Als Ärztin und Psychoanalytikerin befasste Stegmann sich mit der Psychogenese körperlicher Krankheiten und entwarf als erste eine Psychoanalyse der Krebserkrankung. Mit ihrem 1913 erschienenen Aufsatz über die Darstellung epileptischer Anfälle im Traum leistete sie Pionierarbeit auf dem Gebiet der Psychosomatik der Epilepsie. Als Ärztin und Politikerin hielt sie zahlreiche Vorträge zur Problematik der Alkoholabhängigkeit und zur Schädlichkeit des Tabakkonsums bei Jugendlichen.[3]

Als SPD-Mitglied gehörte sie 1920 zu den ersten weiblichen Stadträten Dresdens. 1924 wurde sie Abgeordnete des Reichstags und setzte sich dort vorrangig für soziale und frauenpolitische Themen ein. Dokumentiert ist u. a., dass sie sich in der zweiten Wahlperiode des Reichstages für das nie erlassene Bewahrungsgesetz engagierte, welches sich einerseits gegen die menschenunwürdige Unterbringung geistig behinderter und „asozialer“ Personen in Gefängnissen, Arbeitshäusern und Psychiatrien richtete, andererseits eine zwangsweise Unterbringung regeln sollte.[6][3]

In der Debatte um den § 218 argumentierte sie 1925 für ein Recht von Frauen auf Abtreibung.[7]

Ihr Wirken als Kunstsammlerin und der Umfang ihrer Sammlung ist noch nicht abschließend erforscht.[3] Bekannt ist, dass sie – wie Ida Bienert – zu den wenigen Sammlern in Dresden gehörte, die Werke zeitgenössischer Künstler kauften.[3] Sie gehörte zur Dresdener Ortsgruppe des 1916 von Ida Dehmel und Rosa Schapire gegründeten Frauenbunds zur Förderung der deutschen bildender Kunst, der die bildenden Künstler der Gegenwart fördern wollte und ihre Werke durch Schenkungen entgegen der Zeitströmung in die Museen zu bringen versuchte.[8] 1925 stiftete sie unter dem Titel „Karl-Adrian-Stiftung“ elf Werke aus ihrer Sammlung dem Dresdner Stadtmuseum, von denen später sechs in der Aktion „Entartete Kunst“ verbracht wurden.[9] Dabei handelte es sich um die erhaltenen Werke Heinrich Campendonks Badende Frauen mit Fisch (1915), Lyonel Feiningers Gelmeroda, Karl Schmidt-Rottluffs Sitzende Frau (1915), Emil Noldes Mädchen im Grünen (1915), Conrad Felixmüllers Angebetete und Eugen Hoffmanns Adam und Eva (1919). Weitere Werke der Schenkung, von Robert Genin, Emil von Gerliczy, Edmund Moeller und Wilhelm Lehmbruck gelten weiterhin als verschollen.[3]

Anhand von Katalogen konnten bis 2006 insgesamt 33 Ölbilder, fünf Aquarelle und zwei Plastiken der Sammlung Margarete Stegmann zugeordnet werden. Dazu gehören das Gemälde Genesendes Mädchen (1890) von Lovis Corinth, Landschaft mit Kühen von Heinrich Campendonk, Paul Klees Naturtheater (1914) und Vogel Reich (1918), Lasar Segalls Kaddisch von 1918 und Pablo Picassos Verschleierte Frau. Von Alexej Jawlensky, dem sie freundschaftlich verbunden war, besaß sie insgesamt 15 Werke aus den Jahren 1915 bis 1935. Einen besonderen Stellenwert nahmen die Werke von Emil Nolde ein, für dessen Werke sie sich sehr begeisterte und mit dem sie, wie mit anderen Künstlern, auch im persönlichen Austausch stand: Mädchen im Garten (1915), Mädchen und Lilie (1918), Jüngling und Mädchen (1919), Gutsherr (1920) und Blumenstrauß. In ihrem Zimmer hatte sie eine Nolde-Wand mit Werken und Briefen des Künstlers eingerichtet und ihre Briefe an Nolde zeigen eine tiefe persönliche Verbundenheit mit seinen Werken, in denen sie die eigenen Lebenserfahrungen gespiegelt sah.[3]

Werke (Auswahl)

Beitrag zur Psychologie des Kindsmords. Dissertation Leipzig 1910

Ein Fall von Namenvergessen. Zentralblatt für Psychoanalyse und Psychotherapie 2, 1912, 650f

Ein Vexiertraum. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse 1, 1913, 486–489

Darstellung epileptischer Anfälle im Traum. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse 1913, 560f

Identifizierung mit dem Vater. Zentralblatt für Psychoanalyse und Psychotherapie 1, 1913, 561f

Die §§ 218/219 des Strafgesetzes. Vierteljahresschrift des Bundes Deutscher Ärztinnen 1(2), 1924, 27–30

Die Psychogenese organischer Krankheiten und das Weltbild. Imago 12, 1926, 196–202

Frauenblindheit der Männer – eine alte Krankheit. Die Genossin 6, 1929, 229f

Stimmen gegen den § 218. Der Sozialistische Arzt 7, 1931, 100f

Weblinks

Biografie von Anna Margarete Stegmann. In: Heinrich Best, Wilhelm H. Schröder: Datenbank der Abgeordneten in der Nationalversammlung und den deutschen Reichstagen 1919–1933 (Biorab–Weimar).

Anna Margarete Stegmann in der Datenbank der Reichstagsabgeordneten

Einzelnachweise

Thomas Müller; Ludger M. Hermanns: Margarete Stegmann - Psychoanalytikerin, Reichstagsabgeordnete und Frauenrechtlerin. Luzifer-Amor 14 (27), 2001, 36–59

Margarete Stegmann bei Psychoanalytikerinnen in Deutschland. Abgerufen am 31. Mai 2018

Heike Biedermann: „Neuste Kunst sammeln im wesentlichen nur Frau Ida Bienert und Frau Dr. Stegmann...“: Die Sammlung Margarete Stegmann. In: Heike Biedermann et al.: Von Monet bis Mondrian: Meisterwerke der Moderne aus Dresdner Privatsammlungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Dresden 2006, S. 91–99

Biografie von Anna Margarete Stegmann. In: Wilhelm H. Schröder: Sozialdemokratische Parlamentarier in den deutschen Reichs- und Landtagen 1876–1933 (BIOSOP)

Stadtmuseum Dresden (Hrsg.): 100 Jahre Frauenwahlrecht. Frauen wählen in Dresden. Dresden 2019, S. 10–11.

Matthias Willing: Das Bewahrungsgesetz (1918-1967). Eine rechtshistorische Studie zur Geschichte der deutschen Fürsorge. Mohr Siebeck, Tübingen 2003, S. 89

Ingo von Münch: Der Paragraph voll Blut und Tränen. Die Zeit vom 7. April 1972. Abgerufen am 2. Juni 2018

Rainer Stamm: Frauenbund in der Kunst: Mutige Verwirklichung weltfremder Pläne. Frankfurter Allgemeine vom 20. August 2017. Abgerufen am 2. Juni 2018

Uta Baier: Dresdens unbekannte Mäzene. Die Welt vom 26. September 2006. Abgerufen am 2. Juni 2018

Zur Diskussion über Jungs Ansichten in der WPV: Siehe Protokoll der WPV von diesem Tag in dieser Edition.

die Kleine]

Sabina Spielrein

* 07.11.1885 in Rostow, Russland

† 12.08.1942

Spielrein, Sabine (1912): Die Destruktion als Ursache des Werdens. Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen. 1912, (4):465-503.

Darin entwickelte Spielrein ein Konzept des Todestriebes, den sich nicht nur negativ sondern notwendig für weitere Entwicklung erachtete. Ohne Zerstörung gäbe es auch keine weitere Entwicklung. Das argumentiert sie nicht nur psychologisch sondern auch biologisch, der Zerfall der Zellen bilde die Grundlage für das Wachstum neuer Zellen.

Quelle: Heike Oldenburg, Jessica Thönnissen, Burkhart Brückner (2016): Spielrein, Sabina Nikolajewna.

In: Biographisches Archiv der Psychiatrie. URL: www.biapsy.de/index.php/de/9-biographien-a-z/242-spielrein-sabina-nikol… [19.08.2025]

Werke (Auswahl)

Spielrein, Sabina (1911): Über den psychologischen Inhalt eines Falles von Schizophrenie (Dementia praecox). In: Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen 3, S. 329-400.

Spielrein, Sabina (1912): Die Destruktion als Ursache des Werdens. In: Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen 4, S. 465-503.

Spielrein, Sabina (1920): Renatchens Menschenentstehungstheorie. In: Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse 6, (2), S. 155-157.

Spielrein, Sabina (1920a): Das Schamgefühl bei Kindern. In: Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse 6, (2), S. 157-158.

Spielrein, Sabina (1920b): Das schwache Weib. In: Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse 6, (2), S. 158.

Spielrein, Sabina (1920c): Verdrängte Munderotik. In: Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse 6, (4), S. 361-362.

Spielrein, Sabina (1923): Ein Zuschauertypus. In: Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse 9, (2), S. 210-211.

Posthume Veröffentlichungen, Sekundärliteratur, Filme

Spielrein, Sabina (1986): Werke. Freiburg: Kore.

Spielrein, Sabina (1986a): Die Destruktion als Ursache des Werdens. Tübingen: Edition Diskord.

Spielrein, Sabina (1987): Sämtliche Schriften. Freiburg: Kore.

Spielrein, Sabina (2007): Nimm meine Seele. Tagebücher und Schriften. Berlin: Der Freitag.

Spielrein, Sabina (2001): Tagebuch und Briefe. Die Frau zwischen Jung und Freud. Hg. von T. Hensch. Gießen: Psychosozial Verlag.

Stephan, I. (1992): Die Gründerinnen der Psychoanalyse. Eine Entmythologisierung Sigmund Freuds in zwölf Frauenporträts. Stuttgart: Kreuz.

Volkmann-Raue, S. (2002): Sabina Spielrein: Die Destruktion als Ursache des Werdens. In: S. Volkmann-Raue, H. E. Lück: Bedeutende Psychologinnen. Biographien und Schriften. Weinheim: Beltz Verlag, S. 39-55.

Ich hieß Sabina Spielrein. Dokumentarfilm, Deutschland 2002. Regie: Elisabeth Márton.

Prendimi l'anima. Spielfilm, Italien/Frankreich/Großbritannien 2003. Regie: Roberto Faenza.

Eine dunkle Begierde. Spielfilm, Kanada/Großbritannien/Deutschland 2011. Regie: David Cronenberg.

Quelle: Heike Oldenburg, Jessica Thönnissen, Burkhart Brückner (2016): Spielrein, Sabina Nikolajewna.

In: Biographisches Archiv der Psychiatrie. URL: www.biapsy.de/index.php/de/9-biographien-a-z/242-spielrein-sabina-nikol… [19.08.2025]fara de se]

L'Italia farà da sé: Kampfruf des Jungen Italien

"Junges Italien (italienisch Giovine Italia, auch Giovane Italia) war der Name einer von Giuseppe Mazzini 1831 in Marseille gegründeten politischen, radikaldemokratischen Vereinigung des Risorgimento (der Periode des italienischen Einigungsprozesses im 19. Jahrhundert), die zur Zeit des Metternichschen Systems eine unitarische, unabhängige italienische Republik schaffen wollte. Nach Einschätzung Metternichs hatte die Bewegung nie mehr als 1000 aktive Mitglieder, sie wurde jedoch indirekt von deutlich mehr Menschen unterstützt, indem diese bspw. ihre verbotenen Schriften lasen. Am 5. Mai 1848 wurde die Vereinigung endgültig aufgelöst, und Mazzini gründete an ihrer Stelle die Associazione Nazionale Italiana."

Quelle: https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=fara+da+se&ie=UTF-8&oe=UTF-8 [2025-08-19]

Berggasse 19

Wien 1090

Oostenryk

1003 Seestraße

Küsnacht 8700

Switserland

C32F25